Grundprinzipien der Pflegewissenschaft

Letzte Aktualisierung: 08.04.25

Das Unterrichtsfach „Pflegeprozess“ vermittelt die Grundlage für ein systematisches und zielorientiertes Arbeiten im Pflegealltag. Absolventinnen und Absolventen lernen, pflegerelevante Daten mithilfe standardisierter Assessmentinstrumente zu erheben und wichtige Informationen über Lebensaktivitäten, Gewohnheiten und Biographie der zu pflegenden Person weiterzugeben. Mit diesen Fähigkeiten unterstützen sie die Pflegeplanung.

Auch für Fachsozialbetreuerinnen und Fachsozialbetreuer ist es wichtig, die Grundprinzipien der Pflegewissenschaft zu kennen. Diese Berufsgruppe bereichert die mechanische Pflege mit sozialen Aspekten wie der Förderung sozialer Teilhabe. Das Verständnis für den Pflegeprozess unterstützt sie dabei, ihre eigenen Betreuungsaufgaben gezielt mit den pflegerischen Zielen abzustimmen.

Diplom-Sozialbetreuerinnen und Diplom-Sozialbetreuer nehmen oft eine leitende Funktion innerhalb eines Teams ein und tragen – in Zusammenarbeit mit dem gehobenen Pflegedienst – die Verantwortung für die Koordination der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, dafür zu sorgen, dass alle beteiligten Berufsgruppen ihre Tätigkeiten im Einklang mit ihren berufsspezifischen Grundprinzipien ausführen können. Das Wissen um den Ablauf des Pflegeprozesses ermöglicht es der Diplom-Sozialbetreuung, Pflege und Betreuung zu verknüpfen und effizient zu organisieren. Erst durch das Wissen um diesen Prozess ist sie in der Lage, fachlich fundierte Entscheidungen zu treffen und die Qualität der Maßnahmen zu sichern.

Das muss die Pflegeassistenz über den Pflegeprozess wissen:

➤ Begriffe „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“ definieren.

➤ Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention beschreiben und jeweils ein Beispiel nennen.

➤ Die Begriffe „Salutogenese“ und „Pathogenese“ definieren.

➤ Kohärenzgefühl und dessen Elemente beschreiben.

➤ Die 4 Schlüsselbegriffe der Pflege nennen und diese kurz beschreiben.

➤ Pflegeprozess mit eigenen Worten erklären.

➤ Die 6 Schritte des Pflegeprozesses nennen

➤ Jene Bereiche benennen, in denen die zukünftigen Kompetenzen als Pflegeassistenz liegen.

➤ Den Begriff „Pflegeanamnese“ definieren.

➤ Beispielhaft die Inhalte der Pflegeanamnese erklären.

➤ Gesprächsführung und Rahmenbedingungen für das Erstgespräch schildern.

➤ Die Begriffe „Biografie, – erhebung, – arbeit“ erklären.

➤ Wichtige Punkte innerhalb der Biografiearbeit angeben.

➤ Den Begriff „Pflegeproblem“ definieren und verschiedene Arten unterscheiden.

➤ Den Begriff „Ressourcen“ definieren und die Relevanz begründen.

➤ Über den Begriff „Pflegediagnose“ Auskunft geben und Vorteile nennen.

➤ Den Begriff „Pflegeziele“ definieren.

➤ Den Begriff Evaluation beschreiben.

➤ Die Ziele der Pflegedokumentation benennen

➤ Die Anforderungskriterien der Pflegedokumentation nennen und diese kurz beschreiben

➤ Zwischen Assessment- und Screeninginstrumenten unterscheiden und Beispiele prinzipieller Anwendung bringen

➤ Die Bedeutung einer interdisziplinären Zusammenarbeit beschreiben

➤ Die Instrumente des Informationsmanagements, die zum Pflegebereich gehören, kurz erklären.

➤ Wissen, was „Pflegeorganisationssysteme“ sind und die drei Pflegesysteme beschreiben.

➤ Die Stufen der Pflegequalität nach Fiechter und Meier beschreiben.

➤ Die Begriffe „Wahrnehmung“ und „Beobachtung“ definieren.

➤ Die unterschiedlichen Beobachtungsarten kennen und kannst jeweils ein Beispiel nennen.

➤ Benennen, wie Pflegende in Pflegesituationen beobachtet werden müssen.

➤ Angeben, worauf professionelle Beobachtung gerichtet ist.

➤ Die unterschiedlichen Beurteilungsfehler inkl. Beispiele angeben.

➤ Den Begriff „Intervenieren“ definieren.

1. Die Begriffe „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“: Definition und Abgrenzung

Gesundheitsförderung: Gesundheit erhalten (z.B. durch regelmäßigen Sport)

Prävention: einer spezifischen Krankheit vorbeugen (z.B. durch Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen)

2. Die WHO-Definition von Gesundheit

Die WHO-Definition von Gesundheit:

Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen.

3. Die Definition von Krankheit

Krankheit Definition:

Eine Störung der normalen physischen, psychischen oder sozialen Funktion eines Organs oder Körperteils oder der Psyche.

Gesundheit und Krankheit sind keine zwei gegenteilige Pole, denn so etwas wie völlige Gesundheit oder völlige Krankheit gibt es nicht. Organismen besitzen stets sowohl gesunde als auch kranke Anteile, ebenso wie auch erkrankte Menschen immer Anteile von Gesundheit in sich tragen.

4. Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention: Definition und Beispiele

Primäre Prävention

Risiko minimieren bevor eine Krankheit ausbricht: Lebensstil ändern (z.B. weniger Salz, weniger Zucker, Psychohygiene)

Sekundäre Prävention

Krankheit frühzeitig erkennen (z.B. Screenings, Routineuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen)

Tertiäre Prävention

Verschlechterung vermeiden (z.B. Rehabilitation, Phyisiotherapie, Nachsorgeuntersuchungen)

5. „Salutogenese“, „Pathogenese“ und „Kohärenzgefühl“: Definition

Pathogenese:

Die Pathogenese ist ein medizinwissenschaftliches Konzept. Es beantwortet die Frage: „Wie und warum werden Menschen krank?“

Pathogenese bezieht sich auf den Prozess, durch den eine Krankheit entsteht und sich im Körper entwickelt. Die Ursprünge der Pathogenese liegen in der Griechischen Antike hat. Schon Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.), legte die Grundlagen für das Verständnis von Krankheiten, indem er das Zusammenspiel von Umwelt, Ernährung und Lebensstil mit der Gesundheit untersuchte. Die Pathogenese beschreibt alle Schritte von den anfänglichen Auslösern (z. B. Bakterien, Viren, toxische Substanzen oder genetische Anomalien) bis hin zur Entfaltung der charakteristischen Krankheitssymptome. Pathogenese ist die Grundlage, um Krankheitsprozesse zu verstehen und gezielte Therapien zu entwickeln.

Salutogenese:

Die Salutogenese ist ein soziologisches Konzept von Aaron Antonovsky. Es beantwortet die Frage: „Was erhält den Menschen gesund?“.

Seine Antwort liegt in den sogenannten Generalisierten Widerstandsressourcen – Fähigkeiten und Umgebungsfaktoren, die es dem Menschen ermöglichen, sich gegen gesundheitliche Bedrohungen zu schützen. Diese Ressourcen umfassen physische, biochemische, materielle, kognitive, emotionale, soziale, kulturelle und politische Eigenschaften. z.B.: Schutz durch Kleidung, gesunde Ernährung, ein stabiles Einkommen, Wissen und das Empfinden von Glück.

Kohärenzgefühl:

„Kohärenzgefühl“ ist ein Begriff aus dem Konzept der Salutogenese. Es beschreibt eine grundlegende Haltung, die Lebensumstände aus eigener Kraft zu meistern. Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl vertrauen auf die „drei Elemente des Kohärenzgefühls“. Das macht sie resilient und dadurch gesünder.

Die drei Elemente des Kohärenzgefühls sind:

1. Verstehbarkeit: Ereignisse werden als erklärbar wahrgenommen. Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl fühlen sich weniger von unvorhergesehenen Ereignissen überfordert.

2. Handhabbarkeit: Das Vertrauen darauf, dass das Leben sich meistern lässt.

3. Sinnhaftigkeit: Das Empfinden, dass das Leben einen Sinn hat und Herausforderungen es wert sind, sich für sie einzusetzen. Menschen mit einer hohen Sinnhaftigkeit sehen Schwierigkeiten nicht als Belastung, sondern als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Was ist das Holistische Menschenbild?💡🧩 🪢

6. Pflegetheorie, Pflegekonzept und Pflegemodell: Definitionen

Zunächst wird von einer PflegewissenschaftlerIn eine Pflegetheorie entwickelt. Sie ist die übergeordnete wissenschaftliche Grundlage, die erklärt, was Pflege ist, welche Ziele sie hat und welche Aufgaben Pflegende erfüllen sollen. Aus dieser Theorie können dann Pflegemodelle abgeleitet werden. Das Pflegemodell ist die vereinfachte, praxisorientierte Darstellung der Theorie. Auf der Grundlage dieser Modelle entstehen schließlich Pflegekonzepte, die noch konkreter und anwendungsbezogener sind. Pflegekonzepte beschreiben bestimmte Themen oder Schwerpunkte innerhalb der Pflege, zum Beispiel Kommunikation, Schmerzmanagement oder basale Stimulation, und machen so die Modelle im Pflegealltag umsetzbar.

Die Pflegetheorie:

Eine Pflegetheorie ist ein wissenschaftlich fundiertes Gedankengebäude, das von einer PflegetheoretikerIn (z. B. Monika Krohwinkel) formuliert wurde. Sie liefert grundlegende Annahmen über das Menschenbild, die Pflegepraxis, die Umgebung und die Gesundheit. Pflegetheorien dienen als theoretische Grundlage für die Entwicklung von Pflegemodellen.

Das Pflegekonzept:

Pflegekonzepte sind der praktische Teil in der Pflege. Es beschreibt eine praktische pflegerische Maßnahmen wie z.B. die Basale Stimulation, Kinästhetik oder die Atemstimulierende Einreibung. Pflegekonzepte sind anwendungsbezogen und lassen sich mit unterschiedlichen Pflegemodellen kombinieren. Sie helfen dabei, pflegerisches Handeln gezielt, nachvollziehbar und einheitlich zu gestalten.

Einige Pflegekonzepte sind:

• Basale Stimulation nach Andreas Fröhlich

• Validation nach Naomi Feil

• Atemstimulierende Einreibung (ASE) nach Waltraud Marschke

• Leibwaschung nach Kneipp

• Feucht-warme Bauchauflage nach anthroposophischer Pflegepraxis (Wegman/Hauschka)

• Kolonmassage nach Vogler

Pflegemodell

Ein Pflegemodell bildet den Rahmen, nach dem der gesamte Pflegeprozess, von der Aufnahme über die Planung und Umsetzung bis zur Dokumentation und Evaluation, stattfindet. Es handelt sich um eine vereinfachte Darstellung der in einer Pflegetheorie formulierten Aussagen. Pflegemodelle orientieren sich an der jeweiligen Pflegetheorie. Innerhalb eines Pflegemodells finden unterschiedliche Pflegekonzepte (z.B. Basale Stimulation, Kinästhetik oder Atemstimulierende Einreibung) Anwendung.

Einige Pflegemodelle sind:

• Pflegemodell nach Dorothea Orem (Selbstpflege und Selbstpflegedefizit)

• Pflegemodell nach Monika Krohwinkel (Aktivitäten, Bedürfnisse und existenzielle Erfahrungen des Lebens – ABEDL)

• Pflegemodell nach Hildegard Peplau (Pflege als Element der Psychotherapie)

7. Pflegewissenschaft: Die 4 Schlüssel des Metaparadigmas Pflege

Metaparadigma Definition:

Ein Metaparadigma ist ein Schlüsselbegriff einer wissenschaftlichen Disziplin. In der Pflegetheorie ist „Pflege“ das Metaparadigma.

Das Metaparadigma Pflege besteht aus 4 Komponenten:

1. Mensch (Menschenbild)

2. Umwelt (soziales und strukturelles Umfeld, das den Menschen direkt oder indirekt beeinflusst)

3. Gesundheit/Krankheit (Gesundheitsverständnis und Krankheitsbild)

4. Pflege (Pflegetheorie, Pflegekonzept, Pflegemodell)

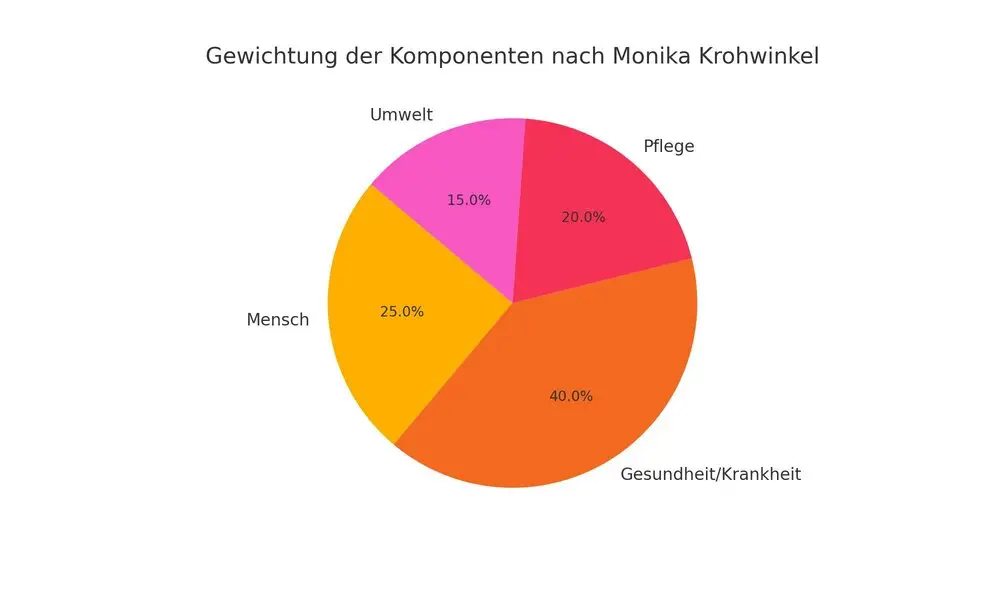

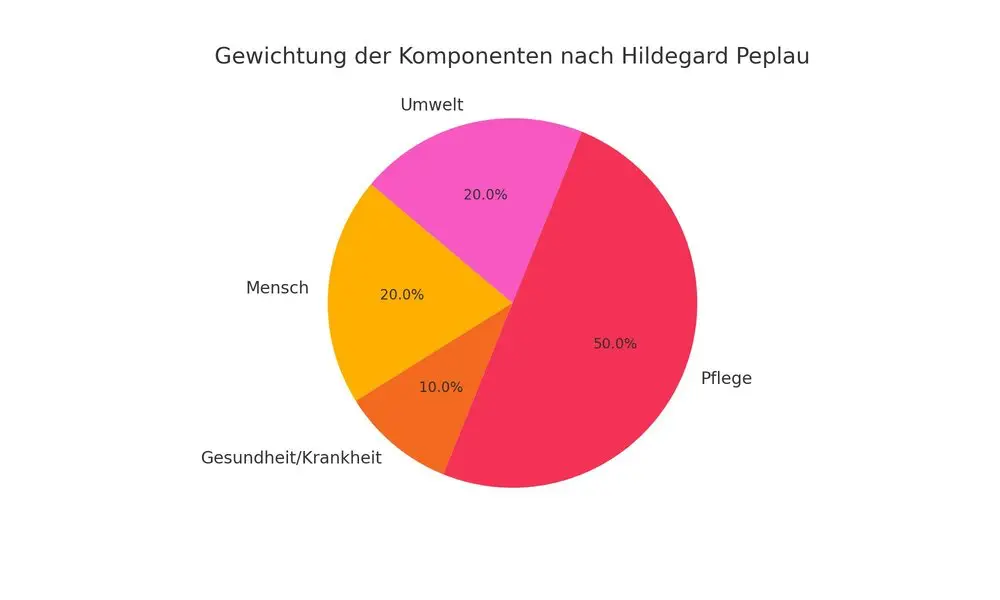

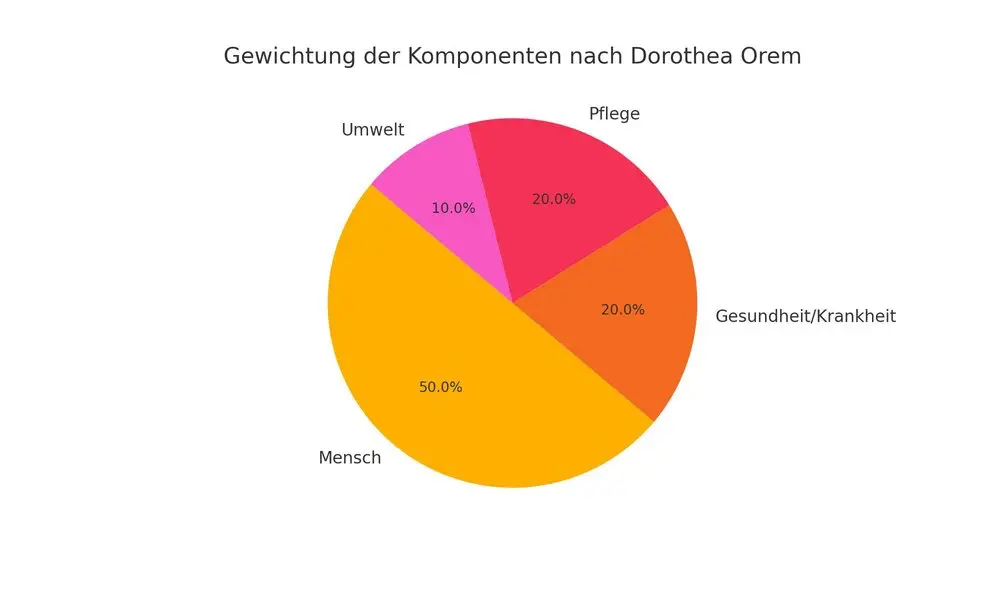

Die Gewichtung der jeweiligen Komponenten ist je nach Pflegemodell unterschiedlich:

Selbstpflegedefizit-Theorie: Orem stellt den Menschen als selbstpflegefähiges Individuum ins Zentrum ihrer Theorie. Der gesamte Pflegebedarf wird in Bezug auf die Selbstpflegedefizite des Menschen analysiert. Pflege tritt in ihrer Theorie erst dann auf den Plan, wenn der Mensch seine Bedürfnisse nicht mehr selbstständig erfüllen kann – sie hat also eine komplementäre Rolle. Gesundheit/Krankheit ist insofern bedeutsam, als sie den Selbstpflegebedarf beeinflusst, aber nicht konzeptionell im Fokus steht. Umwelt wird eher als Rahmenbedingung erwähnt, aber nicht theoretisch vertieft – daher die geringe Gewichtung.

Theorie der holistischen Pflege: Watson versteht Pflege als zwischenmenschliche Begegnung, in der eine heilsame, liebevolle, wertschätzende Umwelt geschaffen wird. Ihre Vorstellung von Umwelt ist umfassend – sie meint emotional-spirituelle, kulturelle und soziale Faktoren, die heilend wirken können. Pflege ist bei Watson ein Akt des Mitgefühls und der Beziehung, erhält daher einen wichtigen, aber nicht dominanten Platz. Das Menschenwesen wird in seiner Ganzheit betrachtet, ist aber Teil des heilenden Feldes, nicht isoliert zu betrachten. Gesundheit/Krankheit treten in den Hintergrund – Heilung bedeutet hier Ganzheit und Kohärenz, nicht zwingend das Fehlen von Krankheit.

Modell der fördernden Prozesspflege nach den ABEDLs: Krohwinkel legt in ihrem Modell einen starken Fokus auf die existenzielle Erfahrung von Gesundheit und Krankheit – und wie diese das Handeln, Denken und Fühlen eines Menschenwesens beeinflusst. Der Mensch wird als biopsychosoziales und spirituelles Wesen gesehen, seine Würde und sein Erleben sind wichtig – aber stets in Relation zu seinem Gesundheitszustand. Pflege dient der Förderung der Unabhängigkeit und Lebensqualität, ist also unterstützend, nicht dominierend. Umweltbedingungen (soziale Kontakte, Lebensumfeld) fließen ein, aber sind weniger zentral als in Watsons Theorie.

Interaktionstheorie: Peplau betrachtet die Pflege selbst als therapeutische Interaktion. Die Beziehung zwischen Pflegekraft und Pflegeempfangendem ist die zentrale heilende Kraft – Pflege ist hier also keine Maßnahme, sondern ein zwischenmenschlicher Prozess, der Entwicklung und Veränderung ermöglicht. Der Mensch spielt eine Rolle als kommunizierendes und lernendes Wesen – aber im Rahmen der pflegerischen Beziehung. Umwelt (z. B. stationäre Strukturen) wird als relevant für Interaktion gesehen. Gesundheit/Krankheit sind eher Hintergrund, nicht zentrales Thema ihrer Theorie.

8. PflegetheoretikerInnen und ihr Pflegemodell

Pflegemodell nach Dorothea Orem:

Schwerpunkt dieses Pflegemodells ist die Selbstpflege. Gesunde Erwachsene können grundsätzlich für sich selbst sorgen. Ist die Selbstpflege aufgrund von Krankheit, Gebrechen oder Behinderung nicht möglich, ist es die Aufgabe der Pflege, die PatientIn wieder in die Selbständigkeit zurückzuführen. Die Pflegekraft greift also nur in solchen Fällen ein, wo es aufgrund von Krankheit, Gebrechen oder Behinderung unmöglich ist, eine Handlung selbst auszuführen.

Pflegemodell nach Jean Watson – Theory of Human Caring;

Das Pflegemodell nach Jean Watson (Theory of Human Caring) wurde in den 1970er-Jahren von der US-amerikanischen Pflegewissenschaftlerin Jean Watson entwickelt und stellt das Fürsorgehandeln (Caring) als zentrales Element der professionellen Pflege in den Mittelpunkt. Watsons Theorie basiert auf einem humanistischen und holistischen Menschenbild.

Watson geht davon aus, dass der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ist, eingebettet in seine Umwelt und geprägt durch persönliche Erfahrungen, Werte und Beziehungen. Ziel der Pflege ist es nicht allein, körperliche Gesundheit wiederherzustellen, sondern Heilung auf allen Ebenen des Menschseins zu ermöglichen.

Ein zentraler Bestandteil des Modells sind die sogenannten „Carative Factors“, die später zu „Caritas Processes“ weiterentwickelt wurden. Sie beschreiben die ethisch-spirituellen Grundlagen der Pflege und umfassen Aspekte wie Mitgefühl, Empathie, Achtsamkeit, authentische Kommunikation und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegenden und Pflegeempfangenden. Pflege wird nach Watson als zwischenmenschlicher Prozess verstanden, bei dem sich Pflegende und zu Pflegende gegenseitig beeinflussen und gemeinsam wachsen können. Die Pflegeperson bringt dabei nicht nur Fachwissen ein, sondern auch ihre Persönlichkeit, emotionale Präsenz und menschliche Haltung. Die Theory of Human Caring findet insbesondere Anwendung in der Hospiz- und Palliativpflege, in der psychosozialen Betreuung sowie in Einrichtungen, die bewusst auf eine ganzheitliche Pflegekultur setzen.

Pflegemodell nach Hildegard Peplau – Das Interaktionsmodell:

Hildegard E. Peplau (1909–1999), eine US-amerikanische Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin, entwickelte eines der ersten Pflegemodelle, das die Pflege als zwischenmenschlichen Beziehungsprozess begreift. Ihr Modell, das Interaktionsmodell, wurde in den 1950er-Jahren formuliert und gilt als Meilenstein der psychiatrischen Pflege. Heute wird das Modell nach Peplau auch in der Langzeitpflege von großer Bedeutung.

Im Mittelpunkt steht die pflegerische Beziehung zwischen PatientIn und Pflegeperson. Diese Beziehung ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein therapeutisches Instrument, das den Gesundungsprozess maßgeblich beeinflussen kann. Die Pflegeperson übernimmt dabei verschiedene Rollen – etwa als HelferIn, BeraterIn, Lehrende oder BeobachterIn. Dieses Pflegemodell hat dazu beigetragen, Pflege als eigenständige Disziplin zu etablieren, die nicht nur medizinische Anordnungen ausführt, sondern therapeutisch wirkt.

Peplau beschreibt vier aufeinanderfolgende Phasen im Pflegeprozess:

- Orientierungsphase – Die erste Kontaktaufnahme, in der Vertrauen aufgebaut und Probleme benannt werden.

- Identifikationsphase – Die Pflegeperson hilft der Patientin oder dem Patienten, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und gemeinsam Ziele zu entwickeln.

- Nutzungsphase – Die Patientin/der Patient nutzt die Beziehung aktiv, um sich zu verändern, zu lernen oder Probleme zu bewältigen.

- Ablösungsphase – Die Beziehung wird reflektiert und schrittweise beendet, um Selbstständigkeit zu fördern.

Peplaus Modell basiert auf einem humanistischen Menschenbild. Der Mensch wird als aktiv handelndes, lernfähiges Wesen verstanden, das in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, wenn es in einer unterstützenden Beziehung begleitet wird. Körper, Geist und Emotionen werden als untrennbar miteinander verbunden gesehen.

Pflegemodell nach Monika Krohwinkel:

Monika Krohwinkel arbeitet mit dem ABEDL-Modell, welches 13 existenzielle Erfahrungen des Lebens beschreibt, die als Grundlage für die Pflege dienen.

🔗 Externer Link: weitere Pflegemodelle, wikipedia 🔗

9. ABEDL – Aktivitäten, Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens

Definition:

Monika Krohwinkel arbeitet mit 13 ABEDLs (Aktivitäten, Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens). Pflegebedürftig ist nach ihrem Modell, wer in einem oder mehreren dieser ABEDLs ein Defizit in der Selbstversorgung hat.

Das Modell basiert auf einem holistisch-humanistischen Menschenbild. Pflege soll laut Krohwinkel nicht nur funktional unterstützen, sondern immer auch die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden des Menschen fördern. Dabei spielen sowohl körperliche als auch psychosoziale und spirituelle Aspekte eine Rolle. Pflege ist für Krohwinkel eine unterstützende, begleitende und fördernde Beziehung, die dem Menschen hilft, mit existenziellen Erfahrungen wie Krankheit, Schmerz oder dem Sterben umzugehen. In der praktischen Anwendung werden die 13 ABEDLs häufig als Struktur für Pflegeplanung und -dokumentation verwendet.

Die 13 ABEDLs:

- Kommunizieren können

- Sich bewegen können

- Vitale Funktionen des Körpers aufrechterhalten können

- Sich pflegen können

- Essen und trinken können

- Ausscheiden können

- Sich kleiden können

- Ruhen und schlafen können

- Sich beschäftigen können

- Sich als Mann/Frau fühlen können

- Für Sicherheit in der Umgebung sorgen können

- Soziale Bereiche des Lebens sichern können

- Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können

10. Der Pflegeprozess: Definition

Der Pflegeprozess umfasst von der Pflegeanamnese über die Planung und Durchführung bis zur Evaluation die gesamte Pflegeprozessgestaltung. Es ist die Summe aller Tätigkeiten, die im Rahmen der pflegerischen Arbeit systematisch durchgeführt werden.

Der Pflegeprozess ist:

• logisch aufeinanderfolgend

• voneinander abhängig

• in Wechselbeziehung stehend

Der Pflegeprozess bedeutet:

• Problemlösungsprozess

• Beziehungsarbeit

11. Die 6 Schritte des Pflegeprozesses

Die 6 Schritte von Fiechter und Meier (1981) des Pflegeprozesses sind:

1. Informationssammlung

2. Erfassen von Problemen und Ressourcen

3. Pflegeziele festlegen

4. Planung der Pflegemaßnahmen

5. Durchführung der Maßnahmen

6. Evaluation

Die Pflegeassistenz wirkt bei allen Schritten mit. Die Planung der Pflegemaßnahmen obliegt größtenteils dem Gehobenen Dienst.

📸 Bild: Die 6 Schritte des Pflegeprozesses, pflegeinformatik.at 📸

Schritt 1: Informationssammlung

Die Datensammlung umfasst die Erhebung der Pflegeanamnese, die Biografiearbeit und das Assessment.

Definition Assessment:

Die Beurteilung und Einschätzung eines Pflegebedürftigen. Screenings und Skalen.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Assessment-Tools💡🧩 🪢

Die Pflegeanamnese

„Die Pflegeanamnese als Ausgangspunkt des Pflegeprozesses dient der Informationssammlung, um Probleme, Ressourcen und Bedürfnisse des Patienten einschätzen zu können. Sie ist Voraussetzung für die Realisierung des Pflegeprozesses und

dient dazu, das Fundament für eine optimale klinische Pflegepraxis zu legen. Alle folgenden Schritte im Pflegeprozess sowie die Pflege insgesamt hängen von der Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit der Situationseinschätzung ab.“ (Stefan Almer, 1999, S.16)

Zur Pflegeanamnese gehören das Erstgespräch, Folgegespräche und die Biografiearbeit.

Primäre und sekundäre Daten

Primäre Daten sind jene, die die Pflegekraft direkt vom Patienten erhebt (direkte Information). Auch die Vitalzeichen sind primäre Daten. Sekundäre Daten sind jene, die die Pflegekraft über andere Personen (z. B. Angehörige, Arzt) oder aus Dokumenten (z. B. Befunden, Arztbriefen, Pflegeberichten) erhält (indirekte Information).

Die klassischen Vitalzeichen

• Puls / Herzfrequenz

• Blutdruck

• Körpertemperatur

• Atmung (Atemfrequenz und -qualität)

• Sauerstoffsättigung (SpO₂)

• Schmerz als fünftes Vitalzeichen

In einigen Fällen wird auch die Beobachtung des Bewusstseins zu der Kontrolle der Vitalzeichen gezählt.

Biografiearbeit

Die Biografiearbeit ist eine pflegerisch-therapeutischer Ansatz, die Lebensgeschichte des Patienten mit ihren subjektiv bedeutsamen Ereignissen zu rekapitulieren und so dem Patienten die Möglichkeit zu geben, auf sein Leben zurückzublicken und sich mit der Geschichte zu versöhnen.

Biografiearbeit lehnt sich an die Arbeit von Erikson und Naomi Feil an und geht von der Annahme aus, dass die rückwirkende Betrachtung und Verarbeitung der eigenen Geschichte dem Leben einen Sinn verleiht. Zusätzlich verändert das Einbringen der Lebensgeschichte des Individuums die Haltung dem Patienten gegenüber – es entsteht eine Beziehung. Das Ziel der Pflegeassistenz ist es daher, sich von der Satt-und-Sauber-Mentalität wegzubewegen, hin zu einer individuellen Pflege, die sich and der Biografiearbeit orientiert.

Quellen für die Informationssammlung:

– Aussagen der PatientIn

– Aussagen der Bezugspersonen

– Beobachtungen von PflegerInnen

– Aufnahmeformulare

– Erstgespräch und weitere Gespräche mit der PatientIn

– objektiv ermittelten Daten

– ärztliche Diagnose und Verordnungen sofern pflegerelevant

– vorherige Pflegeberichte

Das Erstgespräch

besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schlussteil. Die Einleitung beginnt mit der Vorstellung der Pflegekraft und der Erklärung des Zwecks des Gesprächs. Im Hauptteil erfolgt die Informationssammlung über die PatientIn. Im Schlussteil werden die wichtigsten Inhalte zusammengefasst und offene Fragen der PatientIn beantwortet. Ein Gesprächsformular unterstützt dabei als Leitfaden und dient gleichzeitig zur Dokumentation der besprochenen Inhalte.

Das Erstgespräch ist ein Ausdruck von Wertschätzung und kein Verhör. Ein möglichst umfassendes Bild des Ist-Zustandes wird erstellt. In der Langzeitpflege sollte das Erstgespräch im ersten Monat stattfinden, Risiken sollten in den ersten 48 Stunden abgeklärt werden.

Schritt 2: Pflegeproblem, Ressourcen Pflegediagnose

Pflegeproblem Definition:

Pflegeprobleme sind bestehende Defizite, die die PatientIn daran hindern, Aktivitäten des täglichen Lebens selbstständig auszuführen und von den Pflegekräften besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Die sinnvolle Formulierung eines Pflegeproblems nach der PESR-Regel:

P = Problem (akute oder potenzielle Pflegeprobleme)

E = Entstehung (Ursachen)

S = Symptome

R = Ressourcen (als Basis der Problemlösung)

Pflegeproblem Definition:

Ein Defizit in mindestens einem der ABEDLs.

Ressourcen Definition:

Die Fähigkeitenm Potenziale und Vorlieben, die der Patient (noch) besitzt, die zur Bewältigung eines Pflegeproblems beitragen können.

Pflegediagnose, Definition:

Die Pflegediagnose ist die Basis für die Pflegeplanung.

Die Vorteile der Pflegediagnose

Die Pflegediagnose ermöglicht eine strukturierte und zielgerichtete Pflege. Ein zentraler Vorteil ist die systematische Erfassung und Analyse von pflegerelevanten Problemen und Ressourcen eines Patienten. Dies schafft eine fundierte Grundlage für die weitere Pflegeplanung und -durchführung.

Die Pflegediagnose macht eine individuelle und bedarfsgerechte Pflege möglich. Durch die präzise Formulierung einer Pflegediagnose können Maßnahmen gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. Dies verbessert die Versorgungsqualität und erhöht die Patientensicherheit.

Erst durch die Pflegediagnose werden interdisziplinäre Kommunikation und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen möglich. In der Pflegediagnose wird eine einheitliche Sprache gesprochen, die sowohl die Pflegekräfte als auch die Ärzten und andere Berufsgruppen verstehen. Das erleichtert die Dokumentation erleichtert und reduziert Missverständnisse.

Ohne Fachsprache bleibt Pflege unsichtbar. (ICN)

Nicht zuletzt ist es die Pflegeanamnese, die eine Evaluierung der Pflegemaßnahmen erst ermöglicht. Da die Pflegediagnose eine klare Ausgangslage definiert, können Pflegekräfte den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Das macht die Pflege effizient und zielgerichtet.

3. Schritt: Festlegen der Pflegeziele

Pflegeziel, Defintion:

Das Pflegeziel ist ein in Zusammenarbeit mit der PatientIn gesetztes Ziel zur Verbesserung des aktuellen Zustands, der durch Pflegemaßnahmen erreicht werden soll. Bestenfalls führt das Pflegeziel zur Wiedererlangung der Selbständigkeit der PatientIn.

Die SMART-Regel: Pflegeziele müssen…

…Spezifisch

…Messbar

…Attraktiv

…Realistisch (Nah- und Fernziele)

…Terminisiert

sein.

Nah- und Fernziele setzen fest, wie die Erfolge ihrer Arbeit schrittweise aufeinanderfolgen.

Nahziele sind kurzfristig erreichbare Meilensteine, z.B. „die Patientin kann assistiert an der Bettkante sitzen“.

Fernziele beschreiben das gewünschte Endergebnis, z.B. „die Patientin kann selbstständig vom Bett aufstehen und kurze Strecken gehen“.

Da es sich um eine Projektion künftiger Ereignisse handelt, unterliegt die Festlegung der fortlaufenden Evaluation.

4. Schritt: Pflegeplanung

Pflegeplanung Definition:

Die Pflegeplanung legt konkret fest, welche Pflegemaßnahmen gesetzt werden, um Pflegeziele zu erreichen.

Pflegeplanungen ermöglichen:

– Übernahme von Verantwortung

– Abbilden der Bedürfnisse und Ressourcen

– Transparenz

– Abrechnung von Pflegeleistungen

– Vereinheitlichung pflegerischer Maßnahmen

– Sichtbarmachen des Pflegeerfolgs / -misserfolgs

🫏 Eselsbrücke: SATÜVA 🫏

Der Pflegeplan soll:

– überschaubar geschrieben

– mit P/B geplant

– für alle Pflegenden zugänglich sein.

5. Schritt: Durchführung der Pflegemaßnahmen

Alle geplanten und schriftlich fixierten Maßnahmen werden nun praktisch umgesetzt. Die Maßnahmen gelten für das gesamte Team als verbindlich. Die Dokumentation gilt als Durchführungsnachweis.

6. Schritt: Evaluierung der Pflegemaßnahmen

Evaluation Definition:

Die Überprüfung der im Pflegeprozess getroffenen Entscheidungen.

Bei der Evaluation werden folgende Fragen gestellt:

• Sind die Pflegemaßnahmen wie geplant durchführbar?

• Treten unerwartete Schwierigkeiten auf?

• Welche Wirkung erzielt die Pflegemaßnahme?

• Kooperiert der Patient?

• Wurden die Pflegeziele erreicht?

• War der Aufwand zur Erreichung der Pflegeziele höher als erwartet?

Das Pflegeziel wurde erreicht

– Entfall von Pflegemaßnahmen?

– Weiterführen von Pflegemaßnahmen?

Das Pflegeziel wurde nicht erreicht

– Weiterführen der Pflegemaßnahmen?

– Zusätzliche oder andere Pflegemaßnahmen?

12. Die Pflegedokumentation

Pflegedokumentation, Definition:

Die Pflegedokumentation ist eine systematische, schriftliche Datensammlung. Sie dokumentiert die geplanten und durchgeführten Maßnahmen. Sie ist Teil des Pflegeprozesses.

Die Pflegedokumentation ist laut GuKG eine Berufspflicht.

Das wird dokumentiert:

• Beobachtungen

• Vitalwerte

• Untersuchungsbefunde

• ärztliche Anordnungen

• Pflegemaßnahmen

🫏 Eselsbrücke: Beurteilung verlangt umfangreiche, äquivalente Pflegedaten. 🫏

Das sind die Ansprüche an ein Dokumentationssystem:

• Echtheit

• Ordnung

• Aussehen

Echtheit

Die Pflegedokumentation muss wahrheitsgemäß sein. Falschangaben oder nachträgliche Manipulationen können schwerwiegende rechtliche Folgen haben. Nur tatsächlich durchgeführte Maßnahmen werden dokumentiert. Jeder Eintrag muss von der Person stammen, die die jeweilige Maßnahme ausgeführt hat.

Ordnung

Durch eine strukturierte Dokumentation können Informationen schnell und effizient abegerufen werden. Die Eintragungen erfolgen chronologisch, vollständig und lückenlos. Sie gewährleisten eine klare Nachvollziehbarkeit.

Aussehen

Die Dokumentation muss leserlich, sauber und professionell geführt sein. Standardisierte Formate und einheitliche Schreibweisen sind wichtig, um eine schnelle Orientierung in der Dokumentation zu ermöglichen.

ℹ️ Mehr Infos zum Thema: Die Pflegedokumentation als Textsorte ℹ️

Pflegeprozess: Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Rahmenbedigungen der Pflegedokumentation sind im GuKG §83 dokumentiert. Dort ist festgehalten, dass es zur Berufspflicht der Pflegeassistenz gehört, an den übertragenen Pflegemaßnahmen mitzuwirken – was die Dokumentation mit einschließt. Die Endverantwortung für den gesamten Pflegeprozess unterliegt dem Gehobenen Dienst. Alle Pflegepersonen sind verpflichtet, sich aktiv in diesen Prozess einzubringen.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Welche Kompetenzen und Tätigkeitsbereiche fallen laut Gesetz in den Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenz?💡🧩 🪢

Pflegedokumentation: Allgemeine Vorgaben

Die Eintragungen in der Pflegedokumentation müssen mit Datum, Uhrzeit und Namen (Handzeichen oder digitale Unterzeichnung mittels Name oder Mitarbeiter-Nummer). Bei handschriftlicher Dokumentation muss die Eintragung mit einem dokumentenechten Stift erfolgen (z.B. Kugelschreiber – KEIN Bleistift!). Fehleinträge müssen leserlich bleiben und dürfen nur sauber durchgestrichen werden. Einträge sollen zeitnah und möglichst knapp nach dem Ereignis/der Beobachtung erfolgen.

Hilfreiche Fragen für Eintragungen

- Was genau ist passiert?

- Welche besonderen Vorkommnisse gab es?

- Wie hat die pflegebedürftige Person darauf reagiert?

- Welche Maßnahmen wurden ergriffen?

- Wie ist der aktuelle Verlauf?

- Gibt es Auffälligkeiten oder Veränderungen im Verhalten oder Wohlbefinden?

- Welche Rückmeldungen gab es von der pflegebedürftigen Person oder Angehörigen?

- Gibt es besondere Herausforderungen oder Schwierigkeiten?

- Welche weiteren Schritte oder Maßnahmen sind erforderlich?

- Gibt es Informationen, die für das Pflegeteam relevant sind?

Die 5 Regeln bei Eintragungen in die Pflegedokumentation

- treffend und genau formulieren, keine Bewertungen

- Vorkommnisse und die Reaktion des Patienten dokumentieren.

- kontinuierlicher Verlaufsbericht.

- So knapp wie möglich.

- Keine Eintragungen ohne Aussage.

KEINE WERTUNGEN oder INTERPRETATIONEN, sondern SITUATIONSBESCHREIBUNGEN.

Die Ziele der Pflegedokumentation

• Informationsmanagement (Informationsaustausch)

• Nachweis der Leistung (Beleg)

• Abrechnungsgrundlage (Vergütung)

• Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung (Pflicht)

• Haftungsrechtliches Beweismittel, Beweislastumkehr (Absicherung)

• Instrument der Qualitätsentwicklung und -sicherung (Verbesserung)

• Professionalisierungsmerkmal (Anerkennung)

• Transparenz (Nachvollziehbarkeit)

🫏 Eselsbrücke: HEPATINI 🫏

Diese Kriterien muss die Pflegdokumentation erfüllen

• Datenschutz

• Aufbewahrung

• Authentizität

• Urkundenstatus

• Sicherheit

• Eindeutigkeit

🫏 Eselsbrücke: SAUDEA 🫏

Datenschutz

Die Pflegedokumentation darf nur für Personal zugänglich sein, das mit dem P/B arbeitet.

Aufbewahrung

Sie muss so im Dienstzimmer aufbewahrt werden, dass keine unberechtigten Personen Zugang haben.

Authentizität

Durchführende Pflegekraft dokumentiert persönlich. Eintragungen sind wahrheitsgetreu.

Urkundenstatus

Die Pflegedokumentation gilt als Urkunde. Eintragungen nicht ausradieren, überkleben, übermalen; fehlerhafte Angaben werden mit einer einzelnen Linie durchgestrichen. Nur mit dokumentenechten Stiften schreiben (kein Bleistift oder Füller).

Sicherheit

Alle Informationen müssen sicher und nur von berechtigten Personen abrufbar sein.

Eindeutigkeit

Alle Informationen müssen sicher und schnell auffindbar sein. Maßnahmen nur einmal an der dafür vorgesehenen Stelle dokumentieren. Zeitnah nach der Durchführung dokumentieren. Die Dokumentation gewährleistet einen lückenlosen und nachvollziehbaren Verlauf.

Unterschiedliche Dokumentationssysteme

Man unterscheidet zwischen dem papierbasierten Dokumentationssystem und dem EDV-gestützten bzw. elektronischen Dokumentationssystem.

Vorteile der elektronischen Dokumentation

• Daten sind von überall einsehbar

• Pflegestandards, Standardpflegepläne und Formulierungshilfen (Textbausteine) sind hinterlegt

• bessere Lesbarkeit

• alle Maßnahmen sind einheitlich mit Datum, Uhrzeit und Benutzerkennung hinterlegt

Eine weitere Unterscheidung in der Dokumentation findet man zwischen der Dokumentation in der Akut- und Langzeitpflege. Im Krankenhaus stehen Vitalzeichen, Symptome und Therapie im Fokus. Veränderungen treten häufiger auf. In der Langzeitpflege stehen Anamnese und Biografie sowie die individuelle Gestaltung der Lebens- und Alltagsgestaltung im Fokus. Die Aktualisierung der Pflegeplanung erfolgt in längeren Abständen (z.B. alle 4 Wochen) und bei Bedarf.

Pflegeassessmentinstrumente

Assessmentinstrument, Definition:

Scores (Auswertungstabellen) oder Skalen, mit denen sich aus klinischen Beobachtungen gewonnene Daten strukturieren lassen.

Screeninginstrument, Definition:

Risikoskala, mit deren Hilfe sich der Grad einer potenziellen Gefährdung einschätzen lässt.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Informationsmanagement

Definition:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit bedeutet eine ganzheitliche, individuelle Versorgung für den Patienten. Sie beruht auf Erfahrungsaustausch in einem multiprofessionellen Team, welches wertschätzend und kooperativ zusammenarbeitet.

In einem interdisziplinären Team verschwinden die Grenzen der bestehenden Rollenbilder. Jede Berufsgruppe ist gleichberechtigt.

Informationsmanagement

Definition: Umgang und Steuerung in Bezug auf Information und Kommunikation.

Die Instrumente des Informationsmanagements:

• Übergabe

• Pflegevisite

• Arztvisite

• Fallbesprechung

• Pflegestandards

• Pflegedokumentation