Unterrichtsfächer: Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege inklusive Pflegetechnik (GKPF) & Bewegungslehre

24.01.2025

Da die Pflegeassistenz in der direkten Grundpflege tätig ist und Patienten beim Aufstehen, Setzen und Lagern unterstützt, sind Grundkenntnisse in der Bewegungslehre unerlässlich. Dieses Wissen hilft ihnen, die Bewegungsfähigkeit der Patienten zu erhalten und ihre eigene körperliche Gesundheit zu schützen.

Fachsozialbetreuer unterstützen Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen und bieten umfassende Begleitung im Alltag. Kenntnisse in der Bewegungslehre sind für sie wichtig, um die Mobilität und Selbstständigkeit der betreuten Personen zu fördern. Auch Diplom-Sozialbetreuer benötigen fundierte Kenntnisse, um Mobilitätskonzepte umzusetzen, Selbstständigkeit zu fördern und Kollegen sowie Angehörige im Umgang mit Bewegungstechniken zu schulen.

INHALT

1. Warum ist Bewegung wichtig?

2. Kriterien zur Beobachtung von Bewegung

3. Abweichungen der normalen Bewegungsfähigkeit

4. Der Begriff Mobilisation in der Pflege

5. Gelenkmechaniken

6. Mögliche Bewegungen der großen Gelenke

7. Körperregionen

8. Körperebenen

9. Arten der Mobilisation

10. Bewegungsmöglichkeiten in der Frontalebene

11. Bewegungsmöglichkeiten in der Transversalebene

12. Bewegungsmöglichkeiten in der Sagittalebene

13. Muskelaktivitäten

14. Die Körperlängsachse

15. Richtiges Heben

16. Dekubitus Definition

17. Dekubitus Stadien

18. Prädilektionsstellen für Dekubitus

19. Risikofaktoren für Dekubitus

20. Dekubitusprophylaxe

21. Kontrakturprophylaxe

22. Kontrakturprophylaxe Spitzfuß

23. Körperhaltung

24. Haltungstypen

25. Abweichungen von der physiologischen Körperhaltung

26. Sichern beim Gehen

27. Plegie und Parese

Das muss die Pflegeassistenz über Bewegung wissen:

➤ Erklären können, warum Bewegung wichtig ist.

➤ Aspekte benennen können, die durch Bewegung positiv beeinflusst werden.

➤ Kriterien zur Beobachtung von Bewegung kennen und anwenden.

➤ Abweichungen der normalen Bewegungsfähigkeit erkennen und beschreiben können.

➤ Den Begriff Mobilisation in der Pflege definieren.

➤ Grundlegende Gelenkmechaniken kennen und beschreiben.

➤ Bewegungsrichtungen der Gelenke erläutern

➤ Mögliche Bewegungen der großen Gelenke benennen können.

➤ Die anatomischen Körperebenen und ihre Bedeutung für Bewegung verstehen.

➤ Den Unterschied zwischen aktiver, aktiv-assistierter und passiver Mobilisation erläutern.

➤ Bewegungsmöglichkeiten in der Frontalebene, der Transversalebene und Sagittalebene benennen können.

➤ Muskelaktivitäten nach ihrer Art unterscheiden können (isometrisch, isotonisch, exzentrisch, konzentrisch).

➤ Wissen, was die Körperlängsachse ist und wie sie mit Bewegung und Haltung in Zusammenhang steht.

➤ Richtiges Heben und Tragen zur Vermeidung von Überlastung und Verletzungen anwenden.

➤ Den Begriff Dekubitus definieren und dessen Ursachen benennen.

➤ Dekubitusstadien erkennen und beschreiben können.

➤ Prädilektionsstellen für Dekubitus kennen und bei der Pflege beachten.

➤ Risikofaktoren für Dekubitus verstehen und erkennen.

➤ Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe umsetzen können.

➤ Maßnahmen zur Kontrakturprophylaxe erklären und durchführen.

➤ Die Bedeutung der Spitzfußprophylaxe in der Pflege verstehen.

➤ Die Körperhaltung beurteilen, Haltungstypen erkennen können und deren Bedeutung auf Gesundheit verstehen.

➤ Abweichungen von der physiologischen Körperhaltung identifizieren.

➤ Maßnahmen zur Sicherung beim Gehen durchführen können.

➤ Die Definition von Plegie und Parese kennen und unterscheiden.

1. Warum ist Bewegung wichtig?

Auch für Dekubitus-, Kontraktur- und Sturzprophylaxe -Test!

Die Fähigkeit, sich zu bewegen, hat maßgeblichen Einfluss auf die Aktivitäten, Beziehungen und existenziellen Erfahrungen des Lebens (ABEDL) (KF1.1.). Der Grad der Bewegungseinschränkung beeinflusst dabei die Selbständigkeit. Ein Dekubitus (Druckgeschwür) und eine Kontraktur (Gelenkversteifung) sind Folge- bzw. Sekundärerkrankungen von Immobilität (KF1.2.). Bettlägerige Menschen tragen ein hohes Dekubitus- und Kontrakturrisiko.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: s. Pflegeprozess „ABEDL“💡🧩 🪢

1.1 Aspekte, die durch Bewegung positiv beeinflusst werden

Bewegung… (KF2.1.)

• … senkt das Entstehungsrisiko für Rückenschmerzen

• … senkt das Entstehungsrisiko für Depressionen

• … senkt das Entstehungsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• … senkt das Entstehungsrisiko für Krebserkrankungen

• … senkt das Entstehungsrisiko für Diabetes

• … verbessert die Knochengesundheit (vgl. Krafttraining bei Osteoporose)

• … senkt das Risiko für Demenzerkrankungen

• … verbessert die kognitive Funktion nach Aktivität

• … verbessert die Schlafqualität

• … reduziert Ängstlichkeit

• … regt Stoffwechsel und Verdauung an

• … vertieft die Atmung

• … stimuliert den Gleichgewichtssinn (verkümmert bei längerer Immobilität)

• … ermöglicht die Aufnahme von neuen Eindrücken, Erfahrungen, Kontakten

• … fördert somit auch die geistige Entwicklung und Lernfähigkeit

• … ermöglicht die Teilnahme an soziokulturellen Aktivitäten

Bewegung ist in unserer Gesellschaft nach wie vor oft ein ausschlaggebender Faktor, um Barrieren zu überwinden. Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit stoßen aber nicht nur auf bauliche Hindernisse sondern auch auf soziale Barrieren (Vorurteile). Wer in seiner Bewegung eingeschränkt ist, dem steht nur ein begrenztes Angebot an Freizeit, Arbeit und sozialer Teilhabe zur Verfügung.

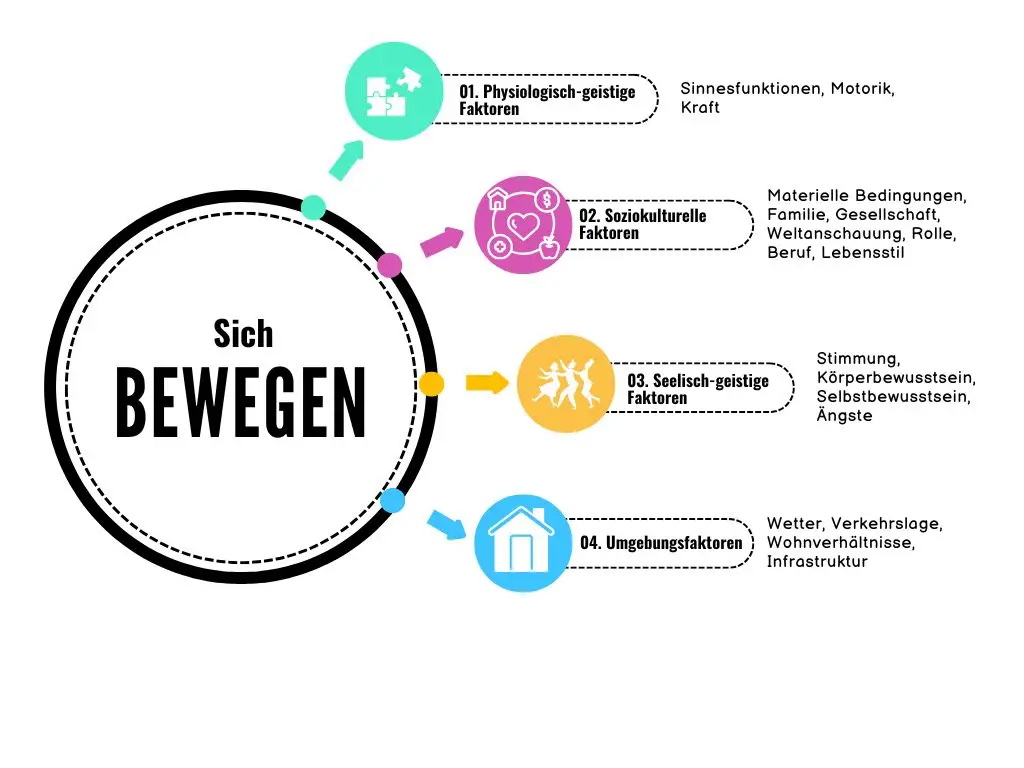

1.2 Einflussfaktoren auf das ABEDL „sich bewegen“

2. Kriterien zur Beobachtung von Bewegung (KF3.1.)

Auch für Dekubitus-, Kontraktur- und Sturzprophylaxe -Test!

Jeder Mensch hat eine individuelle Körpersprache, d.h. seine individuelle Körperhaltung, seine Art zu gehen bzw. sich nonverbal mitzuteilen (Mimik, Gestik). Die Beobachtung dieses individuellen Verhaltens ist in der Pflege sehr wichtig.

• Beweglichkeit der Gelenke

• Kraft

• Koordination

• Gleichgewicht

• Körperhaltung/Muskeltonus

3. Abweichungen der normalen Bewegungsfähigkeit – Gehen

Abweichungen der normalen Bewegungsfähigkeit sind häufig Symptome von Erkrankungen.

| Physiologisches Gangbild (KF4.1.) | Veränderungen im Gangbild (KF4.2.) |

| Aufrechter Gang, gleichmäßiger Bewegungsablauf, harmonischer Armschwung, beide Füße heben sich symmetrisch vom Boden ab, stabile Balance | Schlurfender Gang: Morbus Parkinson Hinken: Osteoporose Steifes Gehen: Morbus Bechterew Breitbeiniger Stand: Polyneuropathie Gleichgewichtsstörungen: Schwindel Unsicherer Gang: Demenz Kleinschrittiger Gang: Morbus Parkinson Stark gebückte Haltung: Sarkopenie Schleppende Bewegungen: Depression |

4. Der Begriff Mobilisation in der Pflege

In Bewegung setzen, beweglich machen.

Im pflegerischen Sinn umfasst die Mobilisation alle Maßnahmen zur körperlichen Aktivierung eines Menschen, im weiteren Sinn bezieht sie sich auch auf die Aktivierung der seelisch-geistigen und sozialen Kontakte.

In der Beweglichkeit eingeschränkte Menschen sollten – soweit ihr Befinden und das Krankheitsbild es zulassen – so oft und so intensiv wie möglich mobilisiert werden.

Mobilisation ist die Grundlage zur aktivierenden Pflege

Stellenwert in der Pflege

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

- Erhaltung und Wiederherstellung der Alltagskompetenzen und Ressourcen

- Verhinderung von Sekundärerkrankungen und weiteren Krankheitsfolgen

- Größtmögliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit des alten Menschen

Wirkung

Anregung von Stoffwechsel und Verdauung

5. Gelenkmechaniken

Förderung des allgemeinen Wohlbefindens

Förderung der Kräfte und Ressourcen

Stärkung des Bewegungsapparates

Stimulierung des Bewegungsapparates

Stärkung des Herz- Kreislaufsystems

Vertiefung der Atmung

➡️ Anheben und Senken der Schulter in der Frontalebene:

Elevation – Depression

Hierbei handelt es sich nicht um ein isoliertes Gelenk, sondern um ein Kombinationssystem aus mehreren Gelenken, das gemeinsam den Schultergürtel bildet.

Video: Elevation & Depression der Arme, Joseph Bartz, youtube

—

➡️ Beugung und Streckung in der Sagittalebene:

Flexion und Extension (KF5.2.)

Scharniergelenke und Kugelgelenke können diese Bewegung ausführen. z.B. Knie, Hüfte, Ellenbogen, Handgelenk, Schulter, Wirbelsäule, Finger und Zehen.

Video: Understanding Hip Flexion, Anatomy Lab, youtube

—

➡️ Seitliches Wegführen und Heranführen einer Extremität in der Frontalebene:

Abduktion und Adduktion (KF5.1.)

Für diese Bewegung muss ein Kugelgelenk vorhanden sein. Arme, Beine, Finger.

Video: Flexion, Abduktion, Adduktion and Extension, Joeyb Theman, youtube

—

➡️ Drehbewegung in der Transversalebene:

Rotation (KF5.3.)

Die Rotation findet auf der Transversalebene statt. Kugelgelenke und Drehgelenke können diese Bewegung ausführen. Kopf (Halswirbelsäule), Rumpf (Wirbelsäule), Hüfte.

Video: Rotation des Kopfes, Christian Haslbeck, youtube

—

➡️ Einwärtsdrehung des Unterarms oder des Fußes in der Transversalebene:

Pronation und Supination

Beim Unterarm ist dafür ein Drehgelenk zuständig, beim Fuß handelt es sich um eine Kombination aus mehreren Teilbewegungen in verschiedenen Gelenken. Pronation und Supination des Fußes sind keine reine Drehung wie im Unterarm, sondern multidimensionale Bewegungen.

Video: Hand Pronation Supination, Bluelink: University of Michigan Anatomy, youtube

—

➡️ Seitliche Neigung, meist des Rumpfes oder des Kopfes in der Frontalebene:

Lateralflexion

Für diese Bewegung sind Zwischenwirbelgelenke notwendig.

Video: Lateralflexion, Christian Haslbeck, youtube

—

➡️ Vor- und Zurückschieben eines Körperteils, z. B. des Unterkiefers

Protraktion und Retraktion

Video: Protraktion und Retraktion

‼️ Es lohnt sich, die Kommentarliteratur „Gelenkarten und ihre Freiheitsgrade“ zu lesen, um die Bewegungen und Freiheitsgrade besser verstehen zu können.

6. Mögliche Bewegungen der großen Gelenke

Eine mögliche Frage beim Test könnte sein: „Nenne 3 Bewegungen, die in der Wirbelsäule möglich sind.“

➡️ Wirbelsäule:

Flexion, Extension, Lateralflexion, Rotation (KF6.1.)

➡️ Hüftgelenk:

Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Rotation

➡️ Kniegelenk:

Flexion, Extension (KF6.2.)

(geringes Maß an Außen- und Innenrotation möglich, wenn das Knie gebeugt ist)

➡️ Schultergelenk:

Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Rotation, Elevation, Depression

7. Körperregionen

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Anatomie „Körperregionen und -ebenen“ 💡🧩 🪢

8. Körperebenen

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Anatomie „Körperregionen und -ebenen“ 💡🧩 🪢

9. Arten der Mobilisation

aktiv – aktiv assistierend – passiv (KF9.1.)

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Positionierungs- und Transfertechniken „3 Ansätze zur Anwendung von Positionierungstechniken“ 💡🧩 🪢

10. Bewegungsmöglichkeiten in der Frontalebene

Abduktion, Adduktion, Lateralflexion, Elevation, Depression (KF10.1.)

11. Bewegungsmöglichkeiten in der Transversalebene

Rotation (KF10.1.)

12. Bewegungsmöglichkeiten in der Sagittalebene

Flexion, Extension (KF12.1)

Welche Bewegung ist in welcher Bewegungsebene möglich? In der Kommentarliteratur nachlesen.

13. Muskelaktivitäten

Muskelaktivitäten lassen sich nach Art der Bewegung einteilen.

Muskelspannung verändert sich, Muskellänge bleibt gleich.

Isometrisch (KF13.1)

Muskelspannung bleibt gleich, Muskellänge verändert sich.

Isotonisch (KF13.2)

Muskel verlängert sich:

Exzentrisch (KF13.3)

Muskel verkürzt sich:

Konzentrisch (KF13.4)

14. Die Körperlängsachse

Die Körperlängsachse ist die Linie von Kopf bis Fuß. (KF14.1.) Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Haltung und von Bewegungsmustern.

Die Sagittalebene und die Frontalebene verlaufen durch die Körperlängsachse. Die Transversalebene verläuft durch die Körperquerachse.

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Anatomie „Körperregionen und -ebenen“ 💡🧩 🪢

Bild: by YassineMrabet – Own work based on: Human anatomy planes-HR.svg by YassineMrabet, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14709215

15. Richtiges Heben (KF15.1.)

Die Haltung und die Bewegung beim Heben sollten den Bewegungsapparat schonen.

- stabile Schrittstellung + Tiefer Körperschwerpunkt: Gleichgewicht

- Gewichte körpernah halten: weniger Belastung auf der Wirbelsäule

- Kopf, Brustkorb und Becken in einer Linie entlang der Körperlängsachse: Vermeidung von Fehlhalung

- Schultergürtel in Depression halten: lockere Muskeln

- Aktivierung der tiefen Bauch- und Beckenbodenmuskulatur durch gezieltes Ausatmen bei Belastung: Stabilisierung Wirbelsäule

- Heben der Last mit Hubarbeit aus den Beinen: optimale Belastung

- Eigengewicht als Gegengewicht nutzen: effizientere Hebebewegung

16. Dekubitus Definition

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Dekubitusprophylaxe 💡🧩 🪢

17. Dekubitus Stadien

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Dekubitusprophylaxe 💡🧩 🪢

18. Prädilektionsstellen für Dekubitus

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Dekubitusprophylaxe 💡🧩 🪢

19. Risikofaktoren für Dekubitus

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Dekubitusprophylaxe 💡🧩 🪢

20. Dekubitusprophylaxe

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Dekubitusprophylaxe 💡🧩 🪢

21. Kontrakturprophylaxe

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Kontrakturprophylaxe 💡🧩 🪢

22. Kontrakturprophylaxe Spitzfuß

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Spitzfußprophylaxe💡🧩 🪢

23. Körperhaltung

Die Haltung eines Menschen beschreibt die Ausrichtung des Körpers in Ruhe. Es gibt verschiedene Haltungstypen, die sich durch spezifische Ausprägungen der Wirbelsäulenkrümmungen (Lordosen und Kyphosen) unterscheiden.

24. Haltungstypen

Normale Haltung (Idealhaltung, physiologisch): (KF23.1.)

aufrecht, gerade, Kopf erhoben, Bauch entspannt, Schultern leicht zurückgenommen, Ellenbogengelenke leicht gebeugt, beide Beine stehen gerade auf der Erde

Hohlkreuzhaltung (Hyperlordose): (KF23.2.)

Die normale Krümmung der Wirbelsäule nach ventral nennt man Lordose. Von einer Hyperlordose spricht man dann. wenn es sich um eine Hohlkreuzhaltung handelt. Das Becken ist nach vorne gekippt, und der Bauch wölbt sich vor. Häufig Ursache für Rückenschmerzen aufgrund ungleicher Belastung. Bild: @Wikipedia.

Rundrückenhaltung (Hyperkyphose):

Die normale Krümmung der Wirbelsäule nach dorsal nennt man Kyphose. Von einer Hyperkyphose spricht man dann, wenn es sich um eine Rundrückenhaltung handelt. Die Brustwirbelsäule ist stärker nach hinten gekrümmt. Der Oberkörper wirkt gebeugt, die Schultern fallen nach vorne. Diese Haltung kann zu Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich führen. Bild: @Wikipedia.

Totalkyphose:

Die gesamte Wirbelsäule ist stark nach dorsal gekrümmt, was zu einer extremen Kyphose führt. Beeinträchtigt die Beweglichkeit.

Flachrückenhaltung:

Bei der Flachrückanhaltung sind die natürlichen Krümmungen der Wirbelsäule abgeflacht. Der Körper wirkt steif und die Stoßdämpferfunktion der Wirbelsäule ist reduziert. Bild: @Prof. Dr. med. Christian Woiciechowsky

Skoliose:

Die Wirbelsäule zeigt eine seitliche Krümmung, die oft mit einer Verdrehung der Wirbel einhergeht. Die Haltung ist asymmetrisch, wodurch eine einseitige Belastung entsteht. Bild: @wikipedia

Verstärkte Lordose oder Kyphose:

Die verstärkte Lendenlordose (lumbale Hyperlordose) oder die verstärkte Brustkyphose (thorakale Hyperkyphose) betonen die natürliche Ausrichtung der Wirbelsäule übermäßig.

🪢 🧩💡 Erinnerungsknoten: s. Anatomie, „Krümmungen der Wirbelsäule“💡🧩 🪢

Wenn Fehlhaltungen frühzeitig erkannt werden lassen sich die Haltungstypen ldurch gezielte Übungen und physiotherapeutische Maßnahmen korrigieren.

25. Abweichungen von der physiologischen Körperhaltung

Abweichungen von der physiologischen Körperhaltung sind häufig Symptome von Erkrankungen.

| Physiologische Körperhaltung | Veränderungen in der Körperhaltung (KF24.1.) |

| aufrecht, gerade, Kopf erhoben, Bauch entspannt, Schultern leicht zurückgenommen, Ellenbogengelenke leicht gebeugt, beide Beine stehen gerade auf der Erde | schlaffe, gebeugte Haltung: allgemeine Schwäche, Traurigkeit Schonhaltung: Schmerzen, Kontrakturen krampfhaft-aufrechte Sitzhaltung: Rückenerkrankungen, Brustkorberkrankungen, Verspannungen Lähmungen: Hemiplegie vorgebeugte Haltung des Oberkörpers: Morbus Bechterew |

26. Sichern beim Gehen (KF25.1.)

Einschätzung der Mobilität nach den Beobachtungskriterien:

Beurteile die Gehfähigkeit und den Gleichgewichtssinn der Person, um einzuschätzen, wie viel Unterstützung erforderlich ist.

Richtige Position der Pflegeperson:

Stehe leicht seitlich und hinter der Person, auf der schwächeren Seite, um im Falle eines Stolperns schnell eingreifen zu können. Halte eine Hand in der Nähe der Person, um sofort stabilisieren zu können, ohne die Person einzuschränken.

Gebrauch von Hilfsmitteln:

Stelle sicher, dass Gehhilfen wie Rollatoren, Gehstöcke oder Unterarmgehstützen korrekt eingestellt und funktionsfähig sind.

Achte darauf, dass die Person diese Hilfsmittel richtig nutzt.

Unterstützung bei Unsicherheiten:

Gehe langsam und im Tempo der Person (für Sicherheit sorgen).

Vermeidung von Sturzrisiken:

Stolperfallen wie Teppichkanten, glatte Böden oder Gegenstände auf dem Weg beachten. Hindernisse entfernen.. Rutschfeste Schuhe tragen lassen.

Körperhaltung der Pflegeperson:

Stabilen Stand halten, um im Falle eines Sturzes oder Unsicherheiten das Gleichgewicht zu bewahren.

Kommunikation:

Vor Bewegungen informieren, um Überraschungen zu vermeiden.

Sturzmanagement:

Sei darauf vorbereitet, einen Sturz sicher zu begleiten, um Verletzungen zu vermeiden. Lasse die Person im Notfall sanft auf eine stabile Fläche sinken, anstatt die Last alleine zu tragen.

27. Plegie und Parese

26.1 Plegie

Definition:

Die Plegie ist eine vollständige Lähmung eines oder mehrerer Körperteile. Sie führt zu einem vollständigen Funktionsverlust der betroffenen Muskulatur, sodass keine aktive Bewegung mehr möglich ist.

Ursachen

- Neurologische Erkrankungen: Schlaganfall, Multiple Sklerose, Rückenmarkverletzungen.

- Traumata: Verletzungen des Gehirns oder Rückenmarks.

- Infektionen: Poliomyelitis, Enzephalitis.

- Tumoren: Druck auf Nervenbahnen oder das Gehirn.

- Autoimmunerkrankungen: Guillain-Barré-Syndrom.

Arten der Plegie

• Monoplegie: Lähmung einer Extremität.

• Hemiplegie: Lähmung einer Körperhälfte (z. B. nach einem Schlaganfall).

• Paraplegie: Lähmung beider Beine (z. B. durch Rückenmarksschädigung).

• Tetraplegie (Quadriplegie): Lähmung aller vier Extremitäten (z. B. bei hoher Querschnittslähmung).

Bedeutung in der Pflege

Menschen mit einer Plegie sind vollständig auf Unterstützung angewiesen. Sie benötigen Hilfe bei alltäglichen Aktivitäten wie Körperpflege, Ernährung und Mobilisation. Präventive Maßnahmen wie Dekubitus- und Thromboseprophylaxe sind essenziell, um sekundäre Komplikationen zu vermeiden.

26.2. Die Parese

Definition

Die Parese ist eine unvollständige Lähmung oder Schwäche eines oder mehrerer Muskeln. Im Gegensatz zur Plegie sind bei einer Parese noch teilweise Bewegungen oder Muskelaktivitäten möglich, jedoch in eingeschränkter Form.

Ursachen

• Neurologische Erkrankungen: Schlaganfall, Multiple Sklerose, periphere Neuropathien.

• Traumata: Verletzungen des Gehirns, Rückenmarks oder peripherer Nerven.

• Entzündliche Prozesse: Guillain-Barré-Syndrom, Polymyositis.

• Degenerative Erkrankungen: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Bandscheibenvorfälle mit Nervenwurzelkompression.

• Tumoren: Druck auf Nerven oder das Rückenmark.

Arten der Parese

• Monoparese: Schwäche in einer einzelnen Extremität.

• Hemiparese: Schwäche auf einer Körperhälfte (z. B. nach einem Schlaganfall).

• Paraparese: Schwäche beider Beine (z. B. bei einer unteren Rückenmarksschädigung)

• Tetraparese: Schwäche aller vier Extremitäten (z. B. bei einer hohen Rückenmarksschädigung).

Bedeutung in der Pflege

Menschen mit einer Parese können oft noch Bewegungen ausführen, jedoch in eingeschränktem Umfang. Pflege und Betreuung konzentrieren sich darauf, die vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern:

• Mobilisation: Aktive Bewegung fördern, z. B. durch Gehtraining oder Hilfsmittel wie Gehhilfen.

• Unterstützung im Alltag: Anleitung zu Aktivitäten wie Ankleiden oder Essen, um Teilautonomie zu ermöglichen.

• Therapeutische Maßnahmen: In Zusammenarbeit mit Physiotherapie gezielte Übungen zur Kräftigung und Verbesserung der Beweglichkeit.

• Prävention: Maßnahmen zur Vermeidung von Kontrakturen und Muskelschwund.

Der Unterschied zwischen Plegie und Parese:

… besteht im Ausmaß der Lähmung.

Plegie = vollständige Lähmung

Parese = unvollständige Lähmung

🫏 Eselsbrücke: Das Wort „Plegie“ stammt aus dem Griechischen und leitet sich von „plēgē“ ab, was ähnlich klingt wie „Pflege“. Menschen mit einer Plegie benötigen in der Regel mehr Pflege. Im Wort „Parese“ befindet sich etymologisch der Begriff „para“, der „teilweise“ bedeutet. 🫏

Pusher-Symptomatik – Pflege und Förderung

Bei der Pusher-Symptomatik handelt es sich um eine schwerwiegende Störung der Körperwahrnehmung, bei der die Wahrnehmung der eigenen Körpermittellinie verschoben ist. Betroffene versuchen, ihren Körper aktiv in eine Haltung zu bringen, die sie selbst als aufrecht und symmetrisch empfinden – tatsächlich befindet sich der Körper jedoch in einer deutlichen Schieflage. Die Fehlwahrnehmung führt zu erheblichen Problemen bei Gleichgewicht, Mobilität und Sicherheit.

Kardinalsymptom: P/B drücken sich aktiv mit der nicht betroffenen Körperseite zur Hemiparese hin und leisten Widerstand gegen Korrekturversuche, da ihre gestörte Wahrnehmung ihnen vermittelt, sie würden umfallen.

Die Pflege fokussiert sich auf die Förderung der Rumpfaufrichtung, das Wiedererlernen der Mittellinie und die Vermeidung von Stürzen durch gezielte Lagerungs- und Bewegungsstrategien.

- Betroffene drücken im Sitzen oder Stehen ständig zu einer Seite, sodass man als PP mit umfällt oder nicht die Kraft hat, den Menschen zu halten. Es entsteht de Eindruck, die Betroffenen “machen nicht mit” oder “arbeiten immer dagegen”.

- Wenn PP die Haltung des P/B verändern möchte (z.B. aufrichten), wirkt dies auf ihn, als würde er umgestoßen werden.

- Arm und Bein stützen auf der Unterfläche und versuchen, den Rumpf zu stabilisieren. Es ist dem Betroffenen kaum möglich, den Arm oder das Bein der weniger betroffenen Seite vom Untergrund zu lösen.

- Mittellinie des Körpers ist verschoben

- Gleichgewichtssinn erheblich beeinträchtigt

- Die Störung beeinträchtigt die räumliche Orientierung: Es liegt eine Orientierungsstörung des Körpers im Raum vor.

- Durch die fehlende Rückmeldung an das ZNS kann der gesamte Haltungshintergrund gestört sein. Rumpfkontrolle, Rumpfaufrichtung und v.a. der freie Sitz sind Leistungen, für die eine räumliche Orientierung notwendig sind.

- Der Muskeltonus auf der betroffenen Seite kann stark herabgesetzt sein. Das führt zu einer Verlagerung der Aktvivitaät auf die weniger betroffene Seite.

- hohe Sturzgefahr!

Therapeutische Pflege:

• nur für kurze Zeit im Rollstuhl

• bei verstärktem Drücken stabilere Sitzposition oder Hinlegen

• Basis für Sitz schaffen

• PP sitzt auf der weniger betroffenen Seite, um Rumpf dorthin zu bekommen

• Orientierungspunkte auf die weniger betroffene Seite wie Wasserglas, Zeitung

• Transfer über die weniger betroffene Seite, um Bewegingsmöglichkeit zur weniger betroffenen Seite zu verbessern

• P/B in die Bewegungsrichtung locken durch verbale Sprüche

• PP soll P/B nicht in die andere Richtung drücken – verstärkt Symptomatik

• Pflegeplan unbedingt einhalten, um Verwirrung und Verstärkung des Drückens zu vermeiden

Wahrnehmungsförderung durch das Bobath-Konzept

• 24-Stunden-Konzept zur Betreuung und Behandlung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen (Insult, MS, Pusher-Symptomatik,..)

• Grundprinzipien – Wahrnehmung der gelähmten Seite fördern, Muskeltonus regulieren = Spastik hemmen, physiologischen Tonus erarbeiten, Anbahnung physiologischer Bewegungsabläufe, Hilfe zur Selbsthilfe

Umgebung schaffen zur Wahrnehmungsförderung der gelähmten Seite (Bett steht so, dass der P/B über die gelähmte Seite zur Tür blickt)

Durch Stimulation über den ganzen Tag werden Hirnareale neu aktiviert

Positionierungen (Sitzen am Tisch), Mobilisation und Handling, Selbsthilfetraining

Ziele:

• Normalisierung des Muskeltonus, Orientierung an normalen Bewegungsabläufen, Förderung der Körperwahrnehmung – P/B wird wieder an alltägliche Tätigkeiten herangeführt um sie zunehmend selbstständig auszuführen

• ruhende, intakte Gehirnteile aktivieren

🎬 Video: Das Bobath Konzept, ASB Care Adademy 🎬

VIEL GLÜCK BEI DER PRÜFUNG! 🍀

Bild: pixabay, @anaterate