Letzte Aktualisierung: 17.05.25

INHALT

Leichte Vollkost

Lebensmittel, die bei Leichter Vollkost nicht empfehlenswert sind

Erkrankungen, bei denen eine Ernährung nach der Leichten Vollkost notwendig ist

Ernährung bei Diabetes

Die 5 Säulen der Diabetestherapie

Blutzuckererhöhende Lebensmittel

Günstige kohlenhydrathaltige Lebensmittel bei Diabetes

Günstige Lebensmittel bei Diabetes

Die Broteinheiten

Die Kohlenhydrateinheiten

Ernährung bei Darmerkrankungen

Morbus crohn

Colitis ulcerosa

Zöliakie

Laktoseintoleranz

Fructosemalabsorption

Obstipation

Totale Kolektomie / Stoma

Divertikulose / Divertikulitis

Ernährung des alten Menschen

Kritische Nährstoffe im Alter

Optimales Körpergewicht im Alter

Ernährung bei Demenz

Veränderungen, die Ernährung bei Demenzkranken zum Problem machen

Risiken bei demenzkranken Personen mit erhöhtem Bewegungsdrang

Die 14 Hauptallergene

Leichte Vollkost

Leichte Vollkost (Schonkost) vermeidet Lebensmittel, die häufig (bei mehr als 5% der Gesamtbevölkerung) Unverträglichkeiten auslösen.

Vollkost – Empfehlungen

Energie pro Tag: ca. 2000–2500 kcal (abhängig von Alter, Geschlecht und Aktivitätsniveau)

Eiweiß: ca. 15 % der Gesamtenergiezufuhr

Fett: ca. 30 % der Gesamtenergiezufuhr

Kohlenhydrate: ca. 50 % der Gesamtenergiezufuhr

Cholesterin: weniger als 300 mg pro Tag

Seefisch: 1–2 Mal pro Woche (insbesondere fettreicher Seefisch wie Lachs oder Makrele wegen der Omega-3-Fettsäuren)

Lebensmittel, die bei Leichter Vollkost nicht empfehlenswert sind

• Hülsenfrüchte

• Zwiebeln

• Kohlgemüse

• scharfe Gewürze

• frittierte Speisen

• Fett

Erkrankungen, bei denen eine Ernährung nach der Leichten Vollkost notwendig ist

• Gastritis

• Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre

• Leber- oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen

• Gallenerkrankungen

• Colitis ulcerosa

• Refluxkrankheit

• StomaträgerInnen

Richtlinien der Leichten Vollkost

Die Richtlinien für eine leichte Vollkost konzentrieren sich auf die Auswahl magenschonender und fettreduzierter Lebensmittel, schonende Zubereitungsweisen und eine individuelle Anpassung an persönliche Intoleranzen.

• abwechslungsreich

• 5 – 6 kleine Mahlzeiten

• keine fettreichen und schwer verdaulichen Lebenmittel

• keine sehr kalten oder sehr heißen Speisen und Getränke

• nichts scharf Gewürztes

• schonende Zubereitung

• weglassen von blähenden Speisen

• langsam und in Ruhe essen

• kein Alkohol

Schonende Zubereitungsarten

• Dämpfen (z. B. im Dampfgarer oder Siebeinsatz)

• Dünsten (in wenig Flüssigkeit, meist wasser- oder fettarm)

• Kochen (in Wasser oder Brühe, bei mäßiger Hitze)

• Garziehen lassen (unter dem Siedepunkt, z. B. bei Fleisch oder Fisch)

Verbessere diese Speisen so, dass sie für die Leichte Vollkost geeignet sind

• Bohnensuppe – pürierte Linsensuppe

• Wiener Schnitzel – Natur ohne Panier, Hühner- oder Putenfleisch statt Schweinefleisch

• Pommes Frites – Ofenkartoffel

• Gemischer Salat – Karottensalat ohne Zwiebel, ohne Knoblauch, Joghurtdressing

• Sachertorte mit Schlagobers – leichter Biskuitkuchen ohne Schokolade, ohne Schlagobers

• Zwetschgen – als Kompott (wirkt roh oft blähend)

• Krapfen – ohne Zucker und ohne Füllung, aus der Heißluftfritteuse statt in Öl frittiert

Schwerverträgliche Nahrungsmittel bezogen auf die Gesamtbevölkerung

30% Hülsenfrüchte

29% Gurkensalat

22% frittierte Speisen

20% Weißkraut

20% kohlensäurehaltige Getränke

17% fette Speisen

17% Paprikagemüse

16% Sauerkraut

16% Rotkraut

16% süße, fette Backwaren

15% Pommes Frites

15% hartgekochte Eier

14% frisches Brot

13% Bohnenkaffee

12% Krautsalat

12% Mayonnaise

11% Geräuchertes

8% stark gewürzte Speisen

8% heiße oder kalte Speisen

7% rohes Stein- und Kernobst

7% Nüsse

7% Schlagobers

7% Paniertes

6% Pilze

Ernährung bei Diabetes

Diabetes mellitus (honigsüßer Durchfluss) ist eine Stoffwechselerkrankung, die den Kohlenhydratstoffwechsel betrifft. Das Leitsymptom ist Hyperglykämie. Es gibt vereinfacht zwei Typen von Diabetes:

Therapie bei Diabetes Typ 1: gesunde Ernährung, BE/KH-Berechnung und Insulintherapie

Therapie bei Diabetes Typ 2: gesunde Ernährung, Bewegung, eventuell Medikamente und/oder Insulintherapie

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Ist starker Durst (Polydipsie) und starker Harndrang (Polyurie) ein Symptom der Hyperglykämie oder der Hypoglykämie? 💡🧩 🪢

Bei vielen Menschen mit Typ-2-Diabetes kann der Blutzucker durch eine gesunde Ernährung, Bewegung und Gewichtsreduktion so gut eingestellt werden, dass keine Insulintherapie notwendig ist. Stattdessen kommen oft orale Antidiabetika oder andere nicht-insulinpflichtige Medikamente zum Einsatz – manche benötigen auch gar keine Medikamente, wenn der Lebensstil konsequent angepasst wird.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Wie können die wichtigsten zwei Diabetes Typen in einem Wort untereinander unterschieden werden? 💡🧩 🪢

Grundsätzlich gelten für PatientInnen mit Diabetes die Regeln der gesunden Ernährung. Die strengen Ernährungsempfehlungen von damals gehören der Vergangenheit an. Das bedeutet: möglichst naturbelassene, frische Lebensmittel, ein hoher Anteil an Gemüse, Hülsenfrüchten und ballaststoffreichen Vollkornprodukten, sowie der maßvolle Umgang mit Zucker, Weißmehl und gesättigten Fetten (zucker- und fettmodifizierte Mischkost). Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Menge der Kohlenhydrate über den Tag verteilt wird, um starke Blutzuckerschwankungen zu vermeiden.

Zuckerhaltige Getränke, stark verarbeitete Fertigprodukte und große Mengen an tierischen Fetten sollten möglichst gemieden werden. Stattdessen fördern pflanzliche Öle, ungesüßte Milchprodukte, mageres Fleisch oder Fisch sowie ausreichend Flüssigkeit – am besten in Form von Wasser oder ungesüßtem Tee – die Blutzuckerregulation und das allgemeine Wohlbefinden.

Wer Insulin spritzt, muss zusätzlich darauf achten, die Kohlenhydratmengen zu kennen und gegebenenfalls nach Broteinheiten (BE) oder Kohlenhydrateinheiten (KE) zu berechnen. Dies ermöglicht eine passgenaue Anpassung der Insulindosis an die Mahlzeit.

Die 5 Säulen der Diabetestherapie

Eine gute Behandlung des Diabetes mellitus basiert auf einem mehrdimensionalen Ansatz:

1. Ernährung (Kohlenhydrate)

2. Medikamente (Insulin)

3. Bewegung (z.B. walken)

4. Psychosoziale Unterstützung (z.B. Austausch mit anderen Betroffenen)

5. Selbstmanagement (Blutzucker messen, Insulin spritzen, mit Hypo- oder Hyperglykämie umgehen können)

1. Ernährung

Besonders wichtig ist der Umgang mit Kohlenhydraten, da sie den Blutzuckerspiegel direkt beeinflussen. PatientInnen lernen, Kohlenhydrate richtig einzuschätzen und – wenn nötig – nach Broteinheiten (BE) oder Kohlenhydrateinheiten (KE) zu berechnen. Dabei geht es nicht um Verzicht, sondern um eine kluge Auswahl: viel Gemüse, hochwertige Fette, ballaststoffreiche Lebensmittel und maßvoller Umgang mit Zucker und Weißmehlprodukten.

2. Medikamente

Je nach Krankheitsverlauf kommen blutzuckersenkende Tabletten (orale Antidiabetika) oder nicht-insulinpflichtige Spritzentherapien zum Einsatz. Wenn der Blutzucker damit nicht ausreichend kontrolliert werden kann oder bereits ein Insulinmangel besteht, wird Insulin verabreicht. Nicht alle Typ-2-Diabetiker benötigen Insulin, viele können ihre Werte allein über Ernährung und Bewegung stabilisieren.

3. Bewegung

Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert die Insulinempfindlichkeit der Zellen und senkt den Blutzuckerspiegel. Empfohlen wird eine Mischung aus Ausdauer (z. B. Walken, Radfahren, Schwimmen) und moderatem Krafttraining. Schon 30 Minuten Bewegung pro Tag können nachweislich die Stoffwechsellage verbessern und langfristig helfen, Medikamente zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Bei Hypos müssen schnell resorbierbare BE gegessen werden (Traubenzucker, Würfelzucker, Limonaden, Fruchtsäfte).

WICHTIG: Bei Sport kommten 1-2 Zusatz-BEs bzw. -KHs dazu! Vor dem Sport sollten langsam resorbierbare Kohlenhydrate als Zusatz-BE gegessen werden (z.B. Vollkornbrot mit magerem Belag).

4. Psychosoziale Unterstützung

Diabetes betrifft nicht nur den Körper, sondern auch das seelische Gleichgewicht. Der Umgang mit einer chronischen Erkrankung kann belastend sein. Daher ist es wichtig, dass Betroffene Unterstützung finden – am besten im Austausch mit anderen Betroffenen (z. B. in Selbsthilfegruppen) oder durch professionelle psychosoziale Beratung.

5. Selbstmanagement

Menschen mit Diabetes müssen lernen, ihren Alltag aktiv zu gestalten: Blutzucker messen, Insulin oder Medikamente richtig anwenden, Unterzuckerung (Hypoglykämie) und Überzuckerung (Hyperglykämie) erkennen und entsprechend reagieren. Dazu gehört auch das Verständnis für eigene Körpersignale und das sichere Handeln in besonderen Situationen wie Krankheit, Reisen oder sportlicher Belastung. Schulungen helfen dabei, diese Fähigkeiten aufzubauen und zu festigen.

Blutzuckererhöhende Lebensmittel

Am stärksten blutzuckererhöhend wirken neben vor allem Einfach- und Zweifachzucker sowie stärkehaltige Lebensmittel (Vielfachzucker). Fruchtzucker und Milchzucker erhöhen den Blutzucker weniger stark, bei Menschen mit Diabetes können sie dennoch problematisch sein.

• Brot und Gebäck (Stärke/Vielfachzucker)

• Getreideprodukte (Stärke/Vielfachzucker)

• Obst (Fruchtzucker)

• Milchprodukte wie Joghurt, Sauerrahm, etc. (Milchzucker)

• Zuckerhältige Lebensmittel und gezuckerte Getränke (Zweifachzucker)

• Traubenzucker (Einfachzucker)

• Mais (Stärke/Vielfachzucker)

• Cashewkerne (Stärke/Vielfachzucker)

• Maroni (Stärke/Vielfachzucker)

Hüttenkäse (Cottage Cheese) gehört nicht zu den blutzuckererhöhenden Lebensmitteln im klassischen Sinne. Ebenfalls nicht blutzuckererhöhend sind Leinsamen und Weizenkleie. Sie enthalten zwar Kohlenhydrate (Polysaccharide/Vielfachzucker), müssen jedoch nicht nach BE/KE berechnet werden, weil der Anteil der verwertbaren Kohlenhydrate in einem geringen, nicht blutzuckerrelevanten Bereich liegt (sind größtenteils unverdaulich und werden wieder ausgeschieden). Sie gelten durch ihren hohen Ballaststoffgehalt sogar als blutzuckerstabilisierend und werden deshalb in der diabetesgerechten Ernährung empfohlen.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Warum gelten Ballaststoffe als blutzuckerstabilisierend? 💡🧩 🪢

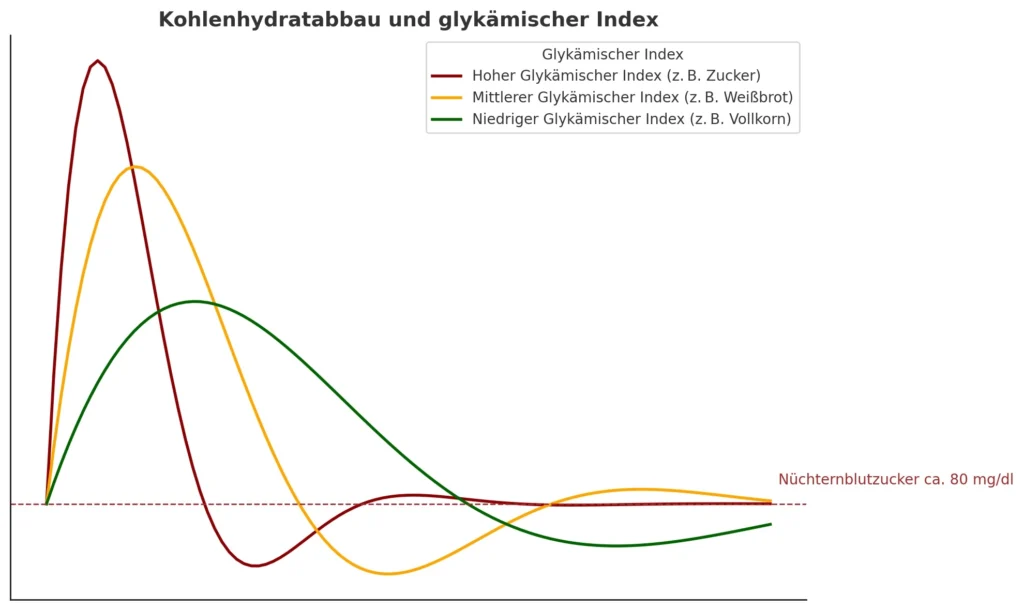

Kohlenhydratabbau von Zucker, Weißbrot und Vollkornbrot:

Günstige kohlenhydrathaltige Lebensmittel bei Diabetes

• Vollkornprodukte, wie Vollkornbrot, Haferflocken oder Naturreis.

• Hülsenfrüchte, etwa Linsen, Kichererbsen oder Bohnen.

• Gemüse mit höherem Kohlenhydratgehalt, zum Beispiel Kartoffeln, Karotten, Kürbis oder Rote Bete.

• Obstsorten mit niedrigem GI, wie Beeren, Äpfel oder Birnen.

• Milch und Naturjoghurt, enthalten Milchzucker, wirken sich aber wegen ihres Eiweiß- und Fettgehalts eher langsam auf den Blutzucker aus.

Diese Lebensmittel müssen bei der Mahlzeitenplanung als BE oder KHE berücksichtigt werden, wirken sich aber günstig auf die Blutzuckerregulation aus, insbesondere in Kombination mit Eiweiß oder Fett, was den Blutzuckeranstieg zusätzlich verlangsamen kann.

Eiweiß und Kohlenhydrate immer gemeinsam essen! Weil Eiweiß sorgt dafür, dass die Kohlenhydrate nicht so schnell ins Blut gelangen. Eiweiß wird im Magen in Aminosäuren aufgespalten und das hindert die Kohlenhydrate daran, zu schnell zur Bauchspeicheldrüse zu gelangen. Beispiele:

- Vollkornknäckebrot mit Käse

- Haferflocken mit Joghurt oder Milch

- Kartoffeln mit Creme Fraiche

- Vollkornnudeln mit Lachs

- Vollkornnudeln mit Hühnchen

- Vollkornbrot mit Hüttenkäse

- Bananenscheiben mit Nussmus (Erdnuss, Mandeln, Pistazien, Cashews, Haselnüsse, Walnüsse, Paranüsse)

- Bohnen mit Joghurt, Sauerrahm oder Creme Fraiche

- Ofengemüse mit Ei

Stärkehaltiges Gemüse

Stärkehaltiges Gemüse enthält im Vergleich zu anderen Gemüsesorten mehr komplexe Kohlenhydrate in Form von Stärke und liefert daher mehr Energie:

- Kartoffeln

- Mais

- Erbsen

- Kürbis

- Pastinaken

- Topinambur

- Maniok (Cassava)

- Taro

- Yams

Diese Gemüsesorten sind besonders sättigend und eignen sich gut als Beilage oder Hauptbestandteil von Mahlzeiten. Im Gegensatz dazu enthalten viele andere Gemüsesorten – wie Gurken, Zucchini oder Blattgemüse – nur sehr wenig Stärke und liefern kaum verwertbare Kohlenhydrate (also Energie).

Günstige Lebensmittel bei Diabetes

Diese Lebensmittel eignen sich besonders gut zur Blutzuckerstabilisierung und sollten bei Diabetes oft auf dem Speiseplan stehen.

• Nicht-stärkehaltiges Gemüse, wie Salat, Spinat, Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, Paprika, Gurke; sehr geringer Kohlenhydratgehalt

• Pilze, wie Champignons oder Austernpilze, sehr niedriger Kohlenhydratgehalt

• Fisch und Fleisch (unpaniert, ungesüßt), sowie Eier enthalten praktisch keine Kohlenhydrate

• Naturbelassene Milchprodukte mit niedrigem Laktosegehalt, wie Käse, Quark oder griechischer Joghurt, meist kohlenhydratarm

• Pflanzliche Öle und Nüsse (in Maßen), wie Walnüsse, Mandeln oder Leinöl haben nur einen geringen Einfluss auf den Blutzucker

• Tofu, sofern er nicht mit stärkehaltigen Zutaten verarbeitet ist

Nicht stärkehaltiges Gemüse

Nicht stärkehaltiges Gemüse enthält nur sehr wenig Kohlenhydrate in Form von Stärke und ist daher besonders kalorienarm, aber reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen:

- Blattgemüse (z. B. Spinat, Kopfsalat, Feldsalat, Mangold)

- Gurken

- Zucchini

- Brokkoli

- Blumenkohl

- Paprika

- Tomaten

- Auberginen

- Pilze (z. B. Champignons)

- Spargel

- Kohlrabi

- Radieschen

- Sellerie (Knolle und Stange)

- Lauch (Porree)

- Zwiebeln (in kleinen Mengen – enthalten etwas Zucker, aber kaum Stärke)

5-6 Mahlzeiten am Tag sind ideal

Für Diabetiker gelten mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt als günstig, in der Regel fünf bis sechs Mahlzeiten, drei Hauptmahlzeiten und ein bis zwei kleine Zwischenmahlzeiten.

Dies hat mehrere Gründe:

Erstens hilft eine regelmäßige Nahrungsaufnahme dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Große Mahlzeiten mit vielen Kohlenhydraten können zu einem raschen Anstieg des Blutzuckers führen, kleine, ausgewogene Portionen mildern diesen Effekt ab.

Zweitens kann der gleichmäßige Mahlzeitenrhythmus auch die Wirkung von blutzuckersenkenden Medikamenten oder Insulin besser unterstützen. Bei Menschen mit Insulintherapie lässt sich durch geplante Mahlzeiten Unterzuckerung (Hypoglykämie) besser vermeiden.

Drittens können häufigere, kleinere Mahlzeiten helfen, Heißhungerattacken zu vermeiden, was wiederum eine bessere Gewichtskontrolle unterstützt – ein wichtiger Faktor in der Behandlung des Typ-2-Diabetes.

Erinnerungsknoten: Was gibt man als Erste Hilfe Maßnahme bei Hypoglykämie? 💡🧩 🪢

Die Broteinheiten (BE)

Kohlenhydrate beeinflussen den Blutzuckerspiegel direkt. Für Menschen mit Diabetes ist es wichtig, zu wissen, wie viele Kohlenhydrate sie aufgenommen haben, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden.

Die Broteinheit (BE) stellt den Gehalt an Kohlenhydraten in Lebensmitteln dar. Das erleichtert es Menschen mit Diabetes, die benötigte Insulinmenge zu berechnen.

1 Broteinheit (BE) entspricht 12 Gramm Kohlenhydraten.

Grundsätzlich gilt:

Nur wer kurzwirksames Insulin (z. B. in einer intensivierten Insulintherapie oder mit einer Insulinpumpe) verwendet, muss zu den Mahlzeiten die Broteinheiten berechnen, um die passende Insulindosis spritzen zu können.

Ein Diabetiker, der kein Insulin spritzt, muss auch keine Broteinheiten (BE) berechnen. Das betrifft Menschen mit Typ-2-Diabetes, die ihre Erkrankung ausschließlich durch Ernährungsumstellung, Bewegung und gegebenenfalls orale Antidiabetika oder nicht-insulinpflichtige Medikamente behandeln.

Für Erwachsene mit Diabetes liegt die tägliche Zufuhr meist bei etwa 12 bis 18 BE pro Tag.

Broteinheiten berechnen:

• Pur-Kornbrot, 11g Kohlenhydrate / Scheibe = 0,9 BE ~ 1 BE

• Kaisersemmel, 52g Kohlenhydrate / 100 g (1 Semmel = ca. 55 g) = 28,6 g Kohlenhydrate / Semmel = 2,3 BE ~ 2 BE

• Dunkle Schokolade 70%, 34 g Kohlenhydrate / 100 g Tafel = 17 g Kohlenhydrate / 1/2 Tafel = 1,4 BE ~ 1 BE

• Mini Schokobrezel (Lebkuchen), 63 g Kohlenhydrate / 100 g = ~ 14,8 = ~ 1 BE / 2 Stk.

• TK-Salami Pizza, 128 g Kohlenhydrate / Stk. = 10,6 BE ~ 11 BE (fast die gesamte Tagesmenge!)

Die Kohlenhydrateinheiten (KHE)

Neben der BE gibt es auch die sogenannte Kohlenhydrateinheit (KHE). Sie ist eine alternative Einheit zur BE, die in Österreich die BE mehr und mehr verdrängt. Heute arbeiten die meisten Menschen mit Diabetes bereits mit KHE.

1 KE entspricht 10 Gramm Kohlenhydraten.

Beispiel:

Ein Lebensmittel enthält 24 Gramm Kohlenhydrate:

- In Broteinheiten: 24 g ÷ 12 g/BE = 2 BE

- In Kohlenhydrateinheiten: 24 g ÷ 10 g/KE = 2,4 KE

Gesunde Lebensmittel, die nicht nach BE berechnet werden müssen und oft auf dem Speiseplan stehen sollten

Gesunde Lebensmittel, die kaum oder gar nicht auf den Broteinheiten-(BE)-Bedarf angerechnet werden müssen, sind meist besonders arm an verwertbaren Kohlenhydraten und gleichzeitig reich an Ballaststoffen, Vitaminen oder sekundären Pflanzenstoffen. Sie eignen sich ideal für eine ausgewogene, diabetesfreundliche Ernährung und können oft großzügig in den Speiseplan eingebaut werden.

Dazu zählen viele Gemüsesorten, insbesondere Blattgemüse wie Spinat, Mangold oder Salat, aber auch Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, Gurke, Paprika, Tomaten oder Pilze. Diese enthalten nur sehr geringe Mengen an Kohlenhydraten, sodass sie in üblichen Portionen (bis ca. 100–150 g) häufig nicht mit BE angerechnet werden müssen.

Frische Kräuter bringen viel Aroma und Vitalstoffe mit sich, ohne dabei den Blutzuckerspiegel nennenswert zu beeinflussen.

Hinzu kommen fettarme Proteine wie mageres Fleisch, Fisch, Tofu oder Eier, sowie gesunde Fette aus Nüssen, Samen (z. B. Chia oder Leinsamen in kleinen Mengen), Avocado und pflanzlichen Ölen wie Oliven- oder Rapsöl. Auch diese enthalten keine oder kaum verwertbare Kohlenhydrate.

Solche Lebensmittel sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen, da sie zur Sättigung beitragen, den Blutzucker stabil halten und viele lebenswichtige Nährstoffe liefern. Dennoch ist es wichtig, auch bei diesen Lebensmitteln auf die Zubereitung zu achten, da beispielsweise fettreiche Zubereitungen oder größere Mengen bestimmter Gemüsesorten in Einzelfällen doch ins Gewicht fallen können.

Ohne Broteinheiten:

• Gemüse (außer Mais)

• Salate

• Hülsenfrüchte

• Pilze

• „feste“ Milchprodukte (Hüttenkäse, Käse)

• Eier

• Fisch

• Fleisch

• Fette, Öle

• Kräuter und Gewürze

• Wasser, Soda, Mineral, Tee, Kaffee

Gesunde Zwischenmahlzeiten für Diabetiker

Gesunde Zwischenmahlzeiten für Diabetiker sollten den Blutzuckerspiegel möglichst wenig belasten, gleichzeitig aber sättigend, nährstoffreich und ausgewogen sein. Ideal sind Kombinationen aus ballaststoffreichen Kohlenhydraten, gesunden Fetten und Eiweiß, da diese die Glukoseaufnahme verlangsamen und Blutzuckerspitzen vorbeugen.

Sehr gut geeignet sind etwa kleine Portionen Rohkost wie Gurken, Paprika, Sellerie oder Kohlrabi mit einem Eiweißanteil, etwa einem Esslöffel Hummus oder ein paar Nüssen. Auch Naturjoghurt oder Skyr mit frischen Beeren ist eine ausgewogene Möglichkeit – die Beeren liefern nur wenig Fruchtzucker, dafür viele Antioxidantien und Ballaststoffe.

Ein gekochtes Ei, ein kleines Stück Käse mit ein paar Tomaten oder auch ein Vollkornknäckebrot mit Avocado sind ebenfalls gute Optionen.

Grundsätzlich gilt: Zwischenmahlzeiten sollten nicht zu kohlenhydratreich ausfallen, aber auch nicht ausschließlich aus Fett oder Eiweiß bestehen. Die Kombination macht den Unterschied, und ein gleichmäßiger Blutzuckerspiegel ist das Ziel. Dabei sollte auch die individuelle Therapieform (z. B. Insulintherapie oder Tabletten) berücksichtigt werden.

Gemüse ist nicht nach BE/KHE zu berechnen

Grünes und wasserreiches Gemüse muss nicht nach Broteinheiten (BE) oder Kohlenhydrateinheiten (KHE) berechnet werden, da es nur sehr geringe Mengen an verwertbaren Kohlenhydraten enthält (z.B. Gurken, Blattsalate, Zucchini, Tomaten oder Kohlrabi). Stärkehaltiges Gemüse wie Mais, Erbsen, Kürbis, Pastinaken, Rote Bete oder Möhren kann bei Verzehr von größeren Mengen jedoch deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten und muss daher teilweise oder vollständig als BE/KHE angerechnet werden. Mais hat hier mit rund 13–15 g Kohlenhydraten pro 100 g einen besonders hohen Wert und ist zu berücksichtigen.

Der Verzehr von viel Gemüse ist vorteilhaft, da Gemüse nur sehr langsam ins Blut gelangt, was zu einem stabileren Blutzuckerspiegel führt und länger sättigt. Zudem enthält Gemüse oft viele Ballaststoffe, die dazu beitragen, dass der Blutzucker nur langsam ansteigt. Gemüse ist zudem reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Der hohe Ballaststoffgehalt trägt zur längeren Sättigung bei, unterstützt die Verdauung und fördert ein gesundes Mikrobiom.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten Kohlenhydrate-Resorption: „Gemüse und Hülsenfrüchte … ins Blut.“ / Warum … Gemüse ins Blut?💡🧩 🪢

Eine gemüsereiche Kost bringt zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich. Gemüse hat einen hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Das unterstützt das Immunsystem.

Der hohe Ballaststoffanteil fördert eine gesunde Verdauung, unterstützt ein ausgewogenes Darmmikrobiom und trägt zur langanhaltenden Sättigung bei. Gemüse hat meist eine geringe Energiedichte, was bedeutet, dass es wenige Kalorien bei großem Volumen liefert – das hilft beim Gewichtsmanagement. Gleichzeitig beeinflusst es den Blutzucker nur langsam, was besonders für Diabetiker wichtig ist.

Die häufigsten Ernährungsfehler unter DiabetikerInnen

• zu viele Kalorien

• zu große Einzelportionen

• zu wenige Ballaststoffe

• zu viel Alkohol (Zucker!)

• glauben, dass alles, was nicht in BE oder KHE berechnet werden muss, automatisch gesund ist (z. B. Salami oder Alkohol)

Lebensmittel, die nicht nach KE/BE berechnet werden müssen, aber dennoch ungesund sind

Salami, Speck, Kaffee, Light-Getränke, Alkohol (Schnaps), Schlagobers, Mayonnaise

Ernährung bei Darmerkrankungen

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten Kohlenhydrate-Resorption: „Was ist die Hauptaufgabe des Dünndarms?„💡🧩 🪢

Man unterscheidet akute und chronische Darmerkrankungen.

Ursachen akuter Darmerkrankungen:

• grobe Diätfehler (Verzehr von unreifem Obst, zu fette oder zu kalte Speisen)

• nach Alkoholabusus

• nach bestimmten Medikamenten (z.B. Acetylsalicylsäure)

• viraler Infekt (Rotaviren)

• bakterielle Lebensmittelergiftung (Salmonellen, Listerien)

• Kolibakterien (EHEC – Enterohämorrhagische Escherichia coli Infektion)

Symptome:

• Diarrhoe

• Erbrechen

• Fieber

• abdominelle Schmerzen

Therapie:

Die meisten Gastroenteritiden werden durch Erbrechen, Diarrhö ausgeschieden und benötigen keine Therapie. Bei schweren Fällen die richtigen Pflegemaßnahmen setzen!

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten Kohlenhydrate-Resorption: Was sind die Pflegemaßnahmen bei Diarrhö?💡🧩 🪢

Kostaufbau bei Enteritis

Tag 1:

Frühstück: 4 Stk. Zwieback

Mittag: 4 Stk. Zwieback

Abend: 4 Stk. Zwieback

Tag 2:

Frühstück: Kipferl, Weißbrot, Marmelade

Mittag: Schleimsuppe, Kartoffelpürree, Karottenmus

Abend: Schleimsuppe, Weißbrot, Magertopfen

Tag 3:

Frühstück: Kipferl, Weißbrot, Marmelade

Mittag: Schleimsuppe, Kartoffelpürree, Karottenmus, Apfelkompott

Abend: Schleimsuppe, Weißbrot, Magertopfen

Tag 4:

Frühstück: Kipferl, Weißbrot, Marmelade

Mittag: magere vegetarische Teigwarensuppe, ged. Huhn ohne Haut (oder Pute), heller Reis oder Teigwaren, gedünstete Karotten, Biskotten

Abend: gebundene Suppe, magerer Streichkäse, Weißbrot

Zu Beginn der Enteritis:

• nichts Rohes

• magere Milchprodukte

• magere Wurst, Käse

• kein Streichfett

• kein Kaffee

Rezepte bei Enteritis

Reisschleimsuppe: 25 g Reis mit 1/4 L Wasser sehr lange kochen, durch ein Sieb streichen und salzen. Auch Haferschleimsuppe ist geeignet. Dazu ev. Zwieback oder altbackenes Weißbrot.

Karottensuppe: 1/2 kg Karotten mit 1 L Wasser kochen, passieren und salzen.

Wichtigste pflegerische Maßnahme bei Enteritis: Flüssigkeitszufuhr! Neben Wasser besonders geeignet ist Schwarztee oder Heidelbeertee aus getrockneten Beeren.

Hausmittel bei Enteritis: geschabter Apfel, zerdrückte Banane oder Wasserkakao

Morbus Crohn

Häufig verbirgt sich hinter einer lang andauernden Enteritis die chronische Darmerkrankung wie etwa Morbus crohn oder Colitis ulcerosa. In anderen Fällen kann es sich um eine virale Enteritis, eine antibiotika- oder pilz-assoiierte Diarrö oder um eine Strahlenkolitis handeln.

Bei Morbus Crohn ist der ganze Verdauungstrakt betroffen (chronisch-entzündlich).

Ernährungstherapie:

Gesunde Ernährung unter Berücksichtigung individueller Unverträglichkeiten.

Achtung! Gefahr auf Mangelernährung, Trinknahrung oft notwendig, parenterale Ernährung (im akuten Schub)

Colitis ulcerosa

Bei Colitis ulcerosa ist der Dickdarm betroffen (Entzündung).

Ernährungstherapie:

ballaststoffarm während eines Schubes (akute Phase), danach Leichte Vollkost unter Berücksichtigung individueller Unverträglichkeiten

Achtung! Gefahr auf Mangelernährung, Trinknahrung oft notwendig, parenterale Ernährung (im akuten Schub)

Zöliakie (Glutenunverträglichkeit)

Bei Zöliakie ist der Dünndarm betroffen (durch Gluten ausgelöste autoimmune Reaktion, die zu einer Entzündung und Schädigung der Darmschleimhaut mitsamt den Zotten führt). Menschen mit Zöliakie leiden an einer Unverträglichkeit gegen Gluten (= Klebereiweiß). Es ist enthalten in Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel und Grünkern.

Ernährungstherapie:

glutenfreie Kost – Milchprodukte, Obst, Gemüse, Nüsse, Fleisch, Fisch, Fette, Kartoffeln, Reis, Hirse, Mais, Soja, Buchweizen, glutenfreie Spezialprodukte

Achtung! Beeinträchtigt die Aufnahme von Nährstoffen!

Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit)

Bei Laktoseintoleranz ist der Dünndarm und der Dickdarm betroffen. Es handelt sich um eine Unverträglichkeit, die mit einer Schädigung der Darmschleimhaut und damit verbunden mit einer Entzündung einhergehen kann. Die Entzündung ist jedoch nicht die Ursache der Laktoseintoleranz selbst, sondern ein möglicher Nebeneffekt, der durch die Schädigung des Darms verursacht wird.

Ernährungstherapie:

laktosefreie bzw. -arme Kost (individuelle Toleranzschwelle austesten)

Achtung! Milch ist unser wichtigster Kalziumlieferant (Milch, 1% Fett 1250 mg/l)! Ersatz: Mandelsaft, Cashewsaft, Haselnusssaft mit zugesetztem Kalzium und kalziumreiches Mineralwasser. In Österreich enthält Long Life Mineralwasser (Bad Radkersburg) einen sehr hohen Gehalt an Kalzium (284 mg/l). Es ist gemeinsam mit Juvina (254 mg/l) eine der Marken mit dem höchsten Kalziumgehalt im österreichischen Markt.

Fructosemalabsorption (Fruchtzuckerunverträglichkeit)

Bei Fructosemalabsorption ist der Dünndarm betroffen. Die Resoption von Fructose ist gestört oder überfordert. Dadurch gelangt ein Teil der Fruktose unverdaut in den Dickdarm. Im Dickdarm wird die nicht aufgenommene Fruktose von Darmbakterien vergoren, was zu Gasbildung, Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall führt.

Ernährungstherapie:

meiden von Obstsorten mit hohem Anteil an Fructose oder Sorbit, z.B. Äpfel, Datteln, Feigen, Birnen, Weintrauben, Kirschen, Wassermelone, Mango.

Obstipation

Bei Obstipation ist der Dickdarm betroffen.

Ernährungstherapie:

ballaststoffreiche Lebensmittel, hohe Flüssigkeitszufuhr, Bewegung, stuhlfördernde Lebensmittel: Sauerkrautsaft, Milchprodukte mit Milchsäurebakterien (z.B. Joghurt), Leinsamen, Weizenkleie, Dörrzwetschgen eingelegt in Wasser mit Milchzucker.

Totale Kolektomie, Stoma

Bei der totalen Kolektomie ist der ganze Dickdarm betroffen.

Ernährungstherapie:

indiviuelle Intoleranzen und die Wirkung verschiedener Lebensmittel auf den Stuhl herausfinden. Häufige Unverträglichkeiten: gebratenes Fleisch, Fisch, Bohnen, Erbsen, Kohlgemüse, Rhabarber.

Tipp:

langsam essen, Flüssigkeit möglichst außerhalb der Mahlzeiten, evtl. Zusatznahrungen

Ziele:

regelmäßige Stuhlentleerung, eindämmen der Durchfälle, optimale Konsistenz des Stuhles, Verluste von Flüssigkeitsn und Elektrolyten ausgleichen, Wundsein des Stomas verhindern, ausgewogene Ernährung

Divertikulose und Divertikulitis

Bei Divertikulose und Divertikulitis ist der Dickdarm betroffen. Divertikel sind kleine Ausstülpungen im Dickdarm, in denen sich Reste des Speisebreis sammeln und verbleiben. Sie sind mit zunehmendem Alter häufiger zu finden.

Ursache:

ballaststoffarme Ernährung

Ernährungstherapie:

ballaststoffreiche Kost, zu Beginn fein vermahlene Ballaststoffe und ausreichende Flüssigkeitszufuhr (2 L/Tag)

Ernährung des alten Menschen

Durch altersbedingte Veränderungen im Stoffwechsel und der körperlichen Aktivität verringert sich der Energiebedarf älterer Menschen. Daher sollten die Mahlzeiten kleiner ausfallen, um Übergewicht und damit verbundene Folgeerkrankungen wie Fettleber, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden. Eine Aufteilung der Nahrungszufuhr auf fünf bis sechs kleine, ausgewogene Mahlzeiten pro Tag gilt für ältere Menschen als empfehlenswert. Auf vitamin- und eiweißreiche Zwischenmahlzeiten achten (Obst, Kompott, Naturjoghurt,…)

Schwierigkeiten bei der Ernährung alter Menschen können sein:

• Energiebedarf sinkt, aber Nährstoffbedarf bleibt gleich

• Dysphagie

• Geruchs- und Geschmacksverlust

• Appetitloskeit

• schlecht sitzende Prothesen

• reduzierte oder erhöhte Magensäureproduktion

• soziale Isolation beim Essen

• kognitive Beeinträchtigungen wie Demenz

Veränderungen des menschlichen Körpers im Alter, die zu Schwierigkeiten bei der Ernährung führen können:

• verlangsamter Stoffwechsel

• langsame Verdauung

• herabgesetztes Durstgefühl

• nachlassende Muskelkraft im Kiefer und Schluckapparat

• reduzierte Speichelproduktion

• Immobilität

• erhöhte oder herabgesetzte körperliche Aktivität

• verminderte Verdauungsleistung – Obstipation

• Ernährung wird einseitiger

• Verträglichkeit von schwer verdaulichen Speisen nimmt ab (z.B. gebratenes Fleisch, Fast Food, Sauerkraut, Ballaststoffe)

Bei älteren Menschen ist das Durstgefühl oft herabgesetzt, was das Risiko für eine unzureichende Flüssigkeitszufuhr erhöht. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig und unabhängig vom Durst zum Trinken zu motivieren, um einer Dehydration vorzubeugen.

Eine einseitige Ernährung kann zu einer unzureichenden Versorgung mit Kalorien, Nährstoffen und Vitaminen führen. Mögliche Folgen sind Mangelernährung, Vitamin- und Eisenmangel, eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten sowie eine verzögerte Wundheilung.

Ältere Menschen zum Trinken animieren

Die Motivation zum Trinken kann bei alten Menschen gut über den Geschmack gegeben werden. Gespritzte Fruchtsäfte oder Zusätze wie Minze, Zitrone oder Holunderblüten. Auch Gemüse und Obst mit hohem Wasseranteil (Melone, Gurke) sowie Fleisch- und Gemüsesuppen leisten einen Beitrag zur Versorgung mit Flüssigkeit.

Bei PatientInnen mit stark herabgesetztem Durstgefühl Trinkplan (z.B. Trinkwecker) und Flüssigkeitsbilanz führen!

Kritische Nährstoffe im Alter

• Ballaststoffe (Apfelschalen, grobes Vollkornbrot)

• Vitamin D (Sonne, Bewegung, Pilze)

• Vitamin C (Obst, Gemüse)

• Kalzium (Milch, Mineralwasser, Sesam)

• Pflanzliches Eiweiß (Bohnen, Linsen, Nüsse)

• Ungesättigte Fette (Olivenöl, Fisch, Nüsse)

Verbesserungsvorschläge für die unten angeführten Speisen, die alte Menschen gut kauen bzw. schlucken können

Kornspitz – feines Vollkornbrot (fein gemahlen)

Wiener Schnitzel – Naturschnitzel mit Saft

Pommes Frites – Püree oder Kartoffel

Grüner Salat – rote Rüben gekocht

Trockener Kuchen – mit Kaffee

Apfel – Kompott, Apfelmus

grobes Vollkornbrot – feines Vollkornbrot

Brotrinde – abschneiden

fasriges Rindfleisch – kochen und mit Sauce servieren

Müsli – Porridge

Trockener Reis – mit Saft

Kartoffeln – Püree

Die Folgen einer einseitigen und unzureichenden Ernährung

• Vitaminmangel

• Kalziummangel

• Eisenmangel

• Infektanfälligkeit

• schlechte Wundheilung

• Altersdiabetes

• Fettleber

Symptome, die bei zu geringer Trinkmenge auftreten

• Dehydration

• Exsikkose

• Obstipation

• Mundtrockenheit (Kau- und Schluckbeschwerden)

• Harnwegsinfekt

• herabgesetzter Hautturgor

Optimales Körpergewicht im Alter

BMI-Bewergung bei älteren Menschen ab 65

Mangelernährung: <20

Risiko für Mangelernährung: 20 – 23,9

Optimaler BMI: 24-29

Übergewicht: >29

Auffällige Gewichtsverluste und Gewichtszunahmen müssen immer abgeklärt werden!

Ernährung bei Demenz

Menschen mit Demenz verlieren ihre Fähigkeit, Essen zuzubereiten (mittleres Stadium), selbstständig zu essen und zu trinken (Spätstadium).

Veränderungen, die Ernährung bei Demenzkranken zum Problem machen

• erhöhter Kalorienbedarf (Bewegungsdrang)

• verändertes Hungergefühl

• verändertes Durstgefühl

• Kau- und Schluckprobleme

• vergessen, zu essen

• vergessen, zu trinken

• Nahrungsmittel essen, die der Gesundheit nicht zuträglich sind

So kann man Demenzkranke zum Trinken animieren

• Lieblingsgetränk anbieten

• gemeinsam Trinken

• Trinksprüche

• unterschiedliche Getränke anbieten

Vorteile von Finger-Food bei der Ernährung von Demenzkranken

• vermittelt das Gefühl, noch selbständig etwas tun zu können

• Berühren von Speisen regt Appetit an

Demenzkranke Personen beim Essen fördern/unterstützen

• Selbständigkeit fördern

• Tisch übersichtlich gestalten

• Ablenkung durch Lärm oder Tischdeko vermeiden

• gute Beleuchtung

• nur auftischen, was gerade gegessen wird

• Speisen schneiden

• in kleinen Häppchen anrichten

• gemeinsam kochen/zubereiten

• mund- und fingergerecht zubereiten (Finger-Food)

• mit dem Löffel isst es sich evtl. leichter

• gemeinsam essen, damit die demenzkranke PatientIn die Möglichkeit hat, nachzuahmen

Maßnahmen bei fehlendem Sättigungsgefühl

• bei ausgeprägtem Bewegungsdrang mehr Kalorien

• kein Essen herumliegen lassen

• mit Aktivitäten ablenken

Risiken bei demenzkranken Personen mit erhöhtem Bewegungsdrang

• Mangelernährung

• Gewichtsabnahme

Die 14 Hauptallergene

Die Hauptallergene, also die Lebensmittel, die am häufigsten Auslöser von Allergien sind, werden in der EU klar definiert und müssen auf verpackten Lebensmitteln gekennzeichnet werden. Die 14 Hauptallergene sind:

• Glutenhaltiges Getreide (z. B. Weizen, Roggen, Gerste)

• Krebstiere (z. B. Garnelen, Krabben)

• Eier

• Fisch

• Erdnüsse

• Soja

• Milch (einschließlich Laktose)

• Schalenfrüchte/Nüsse (z. B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashew, Pistazien)

• Sellerie

• Senf

• Sesam

• Schwefeldioxid und Sulfite

• Lupinen

• Weichtiere (z. B. Muscheln, Tintenfisch)

Diese Allergene müssen auch dann gekennzeichnet werden, wenn sie nur in geringen Mengen in einem Produkt enthalten sind – etwa als Zutat in Gewürzmischungen oder Bindemitteln. Besonders bei Kindern sollte frühzeitig auf Anzeichen einer Allergie geachtet werden.

Beitragsbild: @pixabay.com, @Daria-Yakovleva

Bild 1: KI