Zur Orientierung sind die prüfungsrelevanten Informationen in grauen Kästchen hervorgehoben, nicht prüfungsrelevante Informationen auf weißem Hintergrund dargestellt.

DEFINITIONEN

Definition Anthropologie

Lehre des Menschen.

Sie untersucht sowohl die physischen als auch die kulturellen Aspekte des Menschseins (körperliche Funktionen, Entwicklung, Verhalten, soziale Struktur, kulturellen Ausdrucksformen, Evolution)

Einige Teilgebiete der Anthropologie:

• Physische Anthropologie

• Kulturelle Anthropologie

• Archäologie

• Linguistische Anthropologie

• Sozialanthropologie

Definition Physische Anthropologie

Beschäftigt sich mit der biologischen Entwicklung des Menschen und seinen physischen Merkmalen.

Ist ein Teilbereich der Anthropologie.

Wichtige Teilgebiete der physischen Anthropologie:

• Somatologie

• Paläoanthropologie

• Primatologie

• Humanbiologie

Physische Anthropologie: Definition Somatologie

Körperlehre

Ist ein Teil der Physischen Anthropologie.

Die Somatologie umfasst u.a. folgende Disziplinen:

• Anatomie

• Physiologie

• Pathologie

Somatologie: Definition Anatomie

An-atom-ie = Lehre über den Aufbau des menschlichen Körpers.

Als Teilbereich der Somatologie beschreibt diese Lehre die menschliche Anatomie und befasst sich mit den Organen, Knochen, Muskeln und Zellen in ihrer Lage, Form und Größe. Die wichtigste Arbeit in der Anatomie ist die Öffnung und Zerteilung des Körpers in seine Bestandteile.

Die Zytologie (Lehre von den Zellen) und die Histologie (Lehre vom Gewebe) sind Teilbereiche der Anatomie.

Somatologie: Definition Physiologie

Lehre über die normalen Funktionen des Körpers.

Befasst sich mit Organsystemen wie dem Kreislaufsystem, dem Nervensystem, dem Verdauungssystem oder dem Atmungssystem. Ist ein Teilbereich der Somatologie.

Somatologie: Definition Pathologie

Krankheitslehre

Beschäftigt sich mit gestörten Körperfunktionen (im Gegensatz zur Physiologie) und mit der Identifizierung, Klassifizierung und Diagnose von Krankheiten durch die Untersuchung von Gewebeproben, Flüssigkeiten und Zellen. Ist ein Teilbereich der Somatologie.

Teilbereiche der Pathologie:

anatomische Pathologie: Untersuchung von Gewebeproben

klinische Pathologie: Analyse von Körperflüssigkeiten

Pathologie: Definition Pathogenese

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Pathogenese💡🧩 🪢

Pathologie: Definition Pathophysiologie

Die Pathophysiologie beschreibt die mechanistischen Abläufe, die zu den Symptomen und Zeichen einer Erkrankung führen, und erklärt, wie normale physiologische Prozesse durch eine Krankheit verändert oder gestört werden.

Definition Krankheit

Das Vorliegen von Symptomen und/oder Befunden.

Definition Leiden

Subjektives Erleben eines Leids.

Definition Gesundheit lt. WHO

Gesundheit ist physisches, psychisches und soziales Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.

Heilung

Die Wiederherstellung des Gesundheitszustandes, ganz oder teilweise (Defektheilung).

DIAGNOSTIK / UNTERSUCHUNGSVERFAHREN

Der Weg zur Diagnosestellung

1. Anamnese

2. Unmittelbarer Befund

3. Zusätzliche Untersuchungen

4. Summe der Befunde

5. Bewertung

6. Vorläufige Diagnose (Verdachtsdiagnose)

7. Bestätigungsuntersuchungen

8. Definitive Diagnose

Möglichkeiten zur klinischen Untersuchung

Die klinische Untersuchung eines Patienten beginnt mit dem unmittelbaren Befund, der durch verschiedene körperliche Untersuchungsmethoden erhoben wird. Diese Basisuntersuchungen dienen als Grundlage für die weiterführende Diagnostik.

Inspektion: Betrachtung (Blickdiagnostik)

Palpation: Abtastung

Perkussion: Abklopfen

Auskultation: Abhorchen (Herz, Darmtätigkeit, Gefäße,…)

Funktionsprüfungen (Belastungstest,…)

Verlaufsformen von Erkrankungen

akut: schnell zum Ausbruch kommend

subakut: zwischen akut und chronisch

perakut: sehr schnell auftretend & oft tödlich, (z.B. Herzinfarkt)

chronisch: lang andauernd, Krankheitsverlauf über mehr als 4 Wochen

subchronisch: verlängert, geringere Krankheitsdauer als bei chronischem Verlauf

progredient / progressiv: fortschreitend

regredient: sich bessernd

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Nenne die vier Verlaufsformen von Infektionen.💡🧩 🪢

Definition Symptom

Krankheitszeichen. Es gibt deutliche Symptome die meist vom Patienten selbst bemerkt werden, und stumme Symptome, die erst im Rahmen der Anamnese und/oder Untersuchung auffallen.

Ein Symptom ist eine fehlerhafte Funktion im Körper, die z.B. durch Infektionen, Entzündungen, Stoffwechselstörungen, genetische Faktoren, Autoimmunerkrankungen oder Umwelteinflüsse ausgelöst werden kann.

Kardinalsymptome (Leitsymptome): spezifische Symptome die deutlich auf ein Krankheitsbild hinweisen.

Definition Syndrom

Eine Gruppe von Symptome, die man zusammen einer Erkrankung zuordnen kann.

Definition Klinische Zeichen

Objektiv beobachtbare Krankheitszeichen.

Definition „physiologisch“

Bezieht sich auf die normalen Körperfunktionen.

Bildgebende Verfahren zur Diagnosestellung

• Röntgen (Radiografie)

• Durchleuchtung (Fluoroskopie)

• Computertomografie (CT)

• Magnetresonanztomografie (MRT)

• Angiografie

• Sonografie (Ultraschall)

• Farbkodierte Dopplersonografie (FKDS)

• Szintigrafie

• Einzelphotonenemissions-Computertomografie (SPECT)

• Positronen-Emissions-Tomografie (PET)

• Endoskopie (Spiegelung)

• Elektrische Impedanz-Tomografie (EIT)

• Thermografie

• Elektrokardiogramm (EKG)

• Elektroenzephalogramm (EEG)

• endoskopische retrograde Cholangiopankreatikografie (ERCP)

• Bronchoskopie

Das Röntgen (Radiografie)

Medium: Röntgenstrahlung

Prinzip: Reflektiert Gewebe, 2D-Bilder

Kontrastmittel: mit

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Lunge (Röntgen-Thorax-Aufnahme), Herz, Magen-Darm-Trakt, Knochen, venöse Gefäße

Die Cor-Pulmo-Röntgenuntersuchung

Wird auch Röntgen-Thorax genannt. Es wird ein Röntgenbild des Brustkorbs erstellt, das zur Untersuchung des Herzens (Cor) und der Lunge (Pulmo) verwendet wird.

Bild eines Röntgen-Thorax, Seite flexikon.doccheck.com

Bildgebende Verfahren, die mit dem Medium Röntgenstrahlung arbeiten:

- Radiografie

- Fluoroskopie

- CT

- Angiografie (teilweise)

- Phlebografie

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Mit welchem Diagnoseverfahren wird eine Lungenembolie diagnostiziert?💡🧩 🪢

Was ist bei Röntgenstrahlen gefährlich?

Jede Röntgenuntersuchung ist mit einer gewissen Strahlenbelastung verbunden. Besonders sensible Körperteile, z. B. die Eierstöcke, Hoden oder das Brustgewebe, werden deshalb durch Bleiabschirmungen geschützt.

Röntgenstrahlung ist Strahlung. Beim Einsatz von Röntgenstrahlung handelt es sich jedoch nicht um Nuklearmedizin (Röntgenstrahlung = nicht radioaktiv). Es ist der Prozess der Ionisation (= der Prozess der Energieübertragung), der gesundheitliche Risiken birgt.

Schwangere dürfen nicht im Bereich der Radiografie arbeiten!

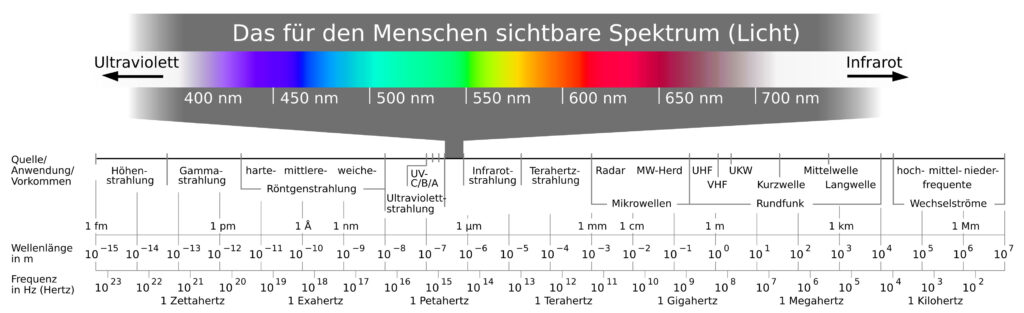

Das elektromagnetische Spektrum

Das elektromagnetische Spektrum reicht von sehr kurzen Wellenlängen (z.B.: Gammastrahlen) bis hin zu sehr langen Wellenlängen (Radiowellen). Je kurzwelliger eine Strahlung ist, desto gefährlicher ist sie. Kürzere Wellenlängen bedeuten höhere Energien, was die Fähigkeit der Strahlung erhöht, in Materie einzudringen und Zellen zu schädigen. Röntgenstrahlung ist langwelliger als Gammastrahlung.

Farben und elektromagnetische Strahlung befinden sich im selben Wellenlängenspektrum. Alle Farben, die wir sehen können, sind also lediglich verschiedene Wellenlängen im Spektrum des sichtbaren Lichts. Ultraviolett (UV-Strahlung) ist dabei kurzwelliger als Infrarot. Sie kann in die Haut eindringen und Zellen schädigen (Hautkrebs). Infrarotstrahlung wird hauptsächlich als Wärme wahrgenommen.

Jede Körperoberfläche mit Temperatur gibt Wärmestrahlung in Form von Infrarotstrahlen ab.

Exkurs: Ionen

Ein Ion ist ein Atom, das eine elektrische Ladung erhält. Diese erhält das Ion entweder durch den Verlust oder durch die Aufnahme von Elektronen. Ionisierende Strahlung ist eine Art von Energieübertragung.

Die Durchleuchtung (Fluoroskopie)

Medium: Röntgenstrahlung

Prinzip: wie Röntgen, aber Darstellung bewegter Organe, 2D-Bilder, Bilder werden auf Monitoren dargestellt

Kontrastmittel: mit

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Magen-Darm-Trakt, Lunge, Herz (auch zur Positionierung von Herzschrittmachern), venöse Gefäße

Die Fluoroskopie ist eine Röntgentechnik, bei der kontinuierliche Röntgenstrahlen verwendet werden, um bewegte Bilder von inneren Strukturen des Körpers in Echtzeit auf einem Bildschirm zu sehen. Es ermöglicht Ärzten, den Schluckvorgang und den Fluss von Flüssigkeiten durch die Speiseröhre (Ösophagus) zu beobachten. Dabei wird der Patient gebeten, eine Kontrastmittel-Lösung (oft Barium) zu trinken, das den oberen Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen und manchmal den oberen Dünndarm) sichtbar macht. Während des Schluckens wird eine Fluoroskopie verwendet, um Röntgenbilder in Echtzeit zu erstellen, die Bewegungen und den Fluss des Kontrastmittels durch den Verdauungstrakt zeigen.

Kontrastmittel-Untersuchung

Kontrastmittel werden bei Untersuchungen eingesetzt, die mit den Medien Röntgenstrahlung und Magnetfeldern arbeiten. Auch bei der endoskopisch retrograden Cholangiopankreatikografie (ERCP) wird mit Kontrastmittel gearbeitet. Durch das Mittel können Organe besser sichtbar gemacht werden.

Bildgebende Verfahren, bei denen mit Kontrastmittel gearbeitet wird:

• Radiografie

• Fluoroskopie

• CT

• MRT (teilweise)

• Angiografie

• Phlebografie

Video: Schluckröntgen, © stevepsychedelic, youtube

Die Computertomografie (CT)

Medium: Röntgenstrahlung (Schichtröntgen)

Prinzip: 3D-Darstellung (Schnittbilder) mithilfe einer Gantry (rotierender Scanner), Bilderzeugung durch Computer

Kontrastmittel: mit oder ohne

Hauptsächliche Einsatzbereiche: wie Röntgen, Onkologie

Die Computertomografie erstellt 3D-Schnittbilder des Körpers. Diese Bilder bieten eine hohe Auflösung und Detailgenauigkeit, was das CT zu den am häufigsten genutzten bildgebenden Verfahren unserer Zeit macht. CT-Untersuchungen können mit oder ohne Kontrastmittel durchgeführt werden. Werden sie verwendet, können bestimmte Strukturen wie Blutgefäße, Organe oder Tumore besser sichtbar gemacht werden. Im Gegensatz zum Röntgen ist in der Computertomografie die Nutzung eines Computers zwingend nötig.

Der größte Unterschied zwischen einem konventionellen Röntgenbild und einem CT-Bild liegt darin, dass das Röntgenbild eine 2D-Aufnahme aus einer einzigen Perspektive bietet, während das CT 3D-Schnittbilder mit deutlich höherer Auflösung und Detailschärfe liefert. Beim CT ist zwingend die die Nutzung eines Computers erforderlich.

Video zur Veranschaulichung: CT Thorax Systematische Bildanalyse, © Bettina Baeßler, youtube

Die Magnetresonanztomografie (MRT / MRI)

Medium: Magnetfelder und Radiowellen

Prinzip: detaillierte Bilder von Weichteilen und Organen, PC-erstellte 3D-Dünnschichtbilder

Kontrastmittel: mit oder ohne

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Kardiologie, Onkologie, ZNS

MRT und MRI sind zwei Begriffe, die dasselbe bildgebende Verfahren bezeichnen. MRT (Kernspintomografie) ist die Abkürzung für den deutschen Begriff, MRI die Abkürzung für den Englischen (Magnetic Resonance Imaging).

Die Magnetresonanztomografie arbeitet nicht mit Röntgenstrahlen, sondern mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen. Da hier keine ionisierende Strahlung verwendet wird, besteht für den Patienten keine Strahlenbelastung.

Beachte: Radiowellen sind keine Röntgenstrahlung!

Atomkerne drehen sich im Körper um ihre eigene Achse (= „Kernspin“). Der Kernspin erzeugt ein kleines Magnetfeld. Die MRT nutzt diesen natürlichen Spin der Protonen, um daraus Bilder zu erzeugen.

Unter normalen Bedingungen drehen sich die Wasserstoffkerne in unserem Körper ohne eine bevorzugte Ausrichtung rein zufällig in eine bestimmte Richtung. Wenn jedoch ein starkes Magnetfeld auf den Körper wirkt, richten sich die Wasserstoffkerne parallel oder entgegen dem Magnetfeld aus. Die Atomkerne senden nach der Einwirkung von Radiowellen Signale aus, die von einem Computer zu Bildern verarbeitet werden. Da verschiedene Gewebetypen unterschiedlich viele Wasserstoffkerne enthalten, senden sie auch unterschiedliche Signale aus. Dadurch können auf den MRT-Bildern verschiedene Gewebearten, wie z. B. gesundes und krankes Gewebe, klar voneinander unterschieden werden.

Vor der MRT-Untersuchung zu beachten:

Vor der MRT-Untersuchung sollte ein aktueller Kreatinin-Wert (nicht älter als eine Woche) durch eine Blutuntersuchung ermittelt werden. Damit wird sichergestellt, dass die Nierenfunktion normal ist. Metallgegenstände wie Schmuck, herausnehmbarer Zahnersatz und Hörgeräte müssen entfernt werden. Das Metall beeinträchtigt die Qualität der MRT-Bilder. Außerdem kann das starke Magnetfeld diese Gegenstände erhitzen und in seltenen Fällen Verbrennungen verursachen. Auch Make-up, Permanent Make-up und Tatoos können eisenhaltige Pigmente enhalten! Ebenso sollte das Risiko mit dem Arzt besprochen werden, falls sich Metallimplantate wie Verhütungsspiralen oder Stents im Körper befinden. Medizinische Geräte, die das Risiko erhöhen: Herzschrittmacher, Zahnimplantate, Innenohrimplantate, etc.

Bildgebende Verfahren, die mit dem Medium Magnetfeld arbeiten:

- MRT (teilweise)

- Angiografie (teilweise)

Video zur Veranschaulichung: MRT Kopf, © Bettina Baeßler, youtube

Bildgebende Verfahren, die mit dem Medium Radiowellen arbeiten: MRT

Bildgebende Verfahren, die mit Magnetfeldern und Radiowellen arbeiten, sind die Alternative zu solchen, die mit Röntgenstrahlung oder Gammastrahlen arbeiten. Im Gegensatz zu Röntgenstrahlen und Gammastrahlen verursachen sie keine nachweisbare Schädigung des Gewebes. Eine MRT kann also auch bei Schwangeren durchgeführt werden, allerdings dennoch nur mit besonderer Vorsicht und nur dann, wenn es medizinisch notwendig ist.

Die Angiografie (Angio, MR-A, CT-A)

Man unterscheidet die konventionelle Angiografie, die MR-Angiografie (MR-A) und die CT-Angiografie (CT-A). Alle drei bilden Gefäße ab, unterscheiden sich jedoch in der Art des Mediums. Auch die Phlebografie ist eine Angiografie (s. Pkt. 22).

Medium: Konventionelle Angiografie: Röntgenstrahlung / CT-A: Röntgenstrahlung und Computertomografie / MR-A: Magnetresonanz

Prinzip: Konventionelle Angiografie: 2D-Darstellung / CT-A: 3D-Schichtbilder / MR-A: 3D-Schichtbilder

Kontrastmittel: mit

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Bildgebung von Blutgefäßen (Schlaganfall, Herzinfarkt, Krampfadern, Lungenembolie, TVT, PAVK)

Die Angiografie ist ein bildgebendes Verfahren, das speziell zur Darstellung von Blutgefäßen verwendet wird. Es ermöglicht die Beurteilung von Arterien, Venen und deren Verzweigungen, um Anomalien wie Verengungen, Blockaden, Aneurysmen oder Thrombosen zu erkennen. Um die Gefäße sichtbar zu machen, wird oft ein Kontrastmittel in den Blutkreislauf injiziert, wodurch die Blutgefäße in den Bildern deutlicher hervorgehoben werden.

Bei einer Angiografie können direkt bei der Untersuchung Eingriffe im Gefäß vorgenommen werden. Verengte Gefäße können aufgedehnt und Blutgerinnsel aufgelöst werden.

Video: Coronary Angiography, © NEJM, youtube

Video: MR-Angiografie der Kopfgefäße, © mucmedcom youtube

Video: CT-Angiografie der thorakalen und abdominellen Aorta, © Bettina Baeßler, youtube

Angiografie: Die Phlebografie

Medium: Röntgenstrahlung

Prinzip: 2D-Darstellung

Kontrastmittel: mit

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Venen (Venenverengungen, z.B. TVT)

ist eine Form der Angiografie

Die Phlebografie ist eine spezielle Form der Angiografie. Während der Begriff Angiografie allgemein die bildgebende Darstellung von Blutgefäßen (sowohl Arterien als auch Venen) bezeichnet, bezieht sich die Phlebografie speziell auf die Untersuchung der Venen. Die Phlebografie wird mit einem Röntgengerät durchgeführt. Ein jodhaltiges Kontrastmittel wird direkt in die Vene injiziert. Mit diesem bildgebenden Verfahren können z.B. Venenverengungen erkannt werden.

Die Sonografie (Sono)

Medium: Ultraschall, hochfrequente Schallwellen

Prinzip: Reflexion von Ultraschallwellen an Organen und Geweben, Darstellung von flüssigen und weichen Strukturen, bewegtes 3D-Bild (moderne Geräte)

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Ultraschall funktioniert gut bei Organen, die viel Flüssigkeit oder Blut enthalten: z.B.: Harnblase, Gebärmutter, Schilddrüse, Herz, Brust, Nieren. Wird auch zur Diagnose von Gefäßerkrankungen wie TVT oder PAVK eingesetzt.

Um ein Ultraschallbild zu erzeugen, werden hochfrequente Schallwellen an die Oberfläche des Körpers gesendet. Diese Wellen werden von den inneren Geweben zurückgeworfen. Verschiedene Körpergewebe reflektieren die Schallwellen auf unterschiedliche Weise. Anhand der reflektierten Signale werden Ultraschallbilder erstellt.

Die Sonografie funktioniert nicht optimal bei:

• gasgefüllten Strukturen wie etwa Darm, Luftröhre und Lunge

• Knochen

Bildgebende Verfahren, die mit dem Medium Ultraschall arbeiten:

- Sonografie

- Dopplersonografie (z.B. Knöchel-Arm-Index)

- Farbkodierte Dopplersonografie

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Mit welchem Diagnoseverfahren wird eine PAVK diagnostiziert?💡🧩 🪢

Ultraschall und Magnetfelder gelten beide als sehr sichere Verfahren. Ein bildgebendes Verfahren, das auf dem Medium Ultraschall arbeitet, ist daher auch bei Schwangeren möglich und üblich.

Video: Sonografie der rechten Niere, © AG Sonographie Charité, youtube

Die Echokardiografie (TTE, TEE)

Die Echokardiografie (transthorakale Echokardiografie, TTE) ist eine spezialisierte Form der Sonografie, die gezielt das Herz untersucht. Der Schallkopf wird von außen auf die Brustwand gesetzt. Die Echokardiografie ermöglicht die Beurteilung des Herzens.

Das Schluckecho (Transösophageale Echokardiografie, TEE) ist eine spezielle Form der Echokardiografie. Der Ultraschallkopf wird über die Speiseröhre (Ösophagus) eingeführt. Dadurch liegt der Schallkopf näher am Herzen, wodurch feinere Details sichtbar werden.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Mit welchem Diagnoseverfahren wird eine Lungenembolie diagnostiziert?💡🧩 🪢

Sonografie: Farbkodierte Dopplersonografie (FKDS)

Medium: Ultraschall („Durchflussuntersuchung“)

Prinzip: Schall wird in farbige Markierungen umgewandelt, Blutströmungen durch farbliche Markierungen sichtbar (Geschwindigkeit, Richtung des Blutes)

Kontrastmittel: ohne

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Blutgefäße, Herz

Bei der Untersuchung des Blutflusses in den Gefäßen mittels Doppler-Ultraschall (ugs: „Duplexröntgen“) wird der Effekt genutzt, dass Schallwellen, die auf bewegte Teilchen wie Blutzellen treffen, ihre Frequenz ändern. Dieser Effekt wird als Doppler-Effekt bezeichnet.

Video: Farbcodierte Dubplexsonografie, © AG Sonographie Charité, youtube

Nuklearmedizin (NUK)

In der Nuklearmedizin (NUK) kommen radioaktive Substanzen zum Einsatz. Nuklearmedizinische Untersuchungen machen Stoffwechselvorgänge sichtbar.

Radioaktive Marker werden in den Körper eingeführt und reichern sich in bestimmten Organen oder Geweben an.

Bildgebende Verfahren, die mit dem Medium Gammastrahlung arbeiten:

• Einzelphotonenemissions-Computertomografie (SPECT)

• Positronen-Emissions-Tomografie (PET)

• Szintigrafie (Szinti)

In der Nuklearmedizin werden nicht nur diagnostische Verfahren eingesetzt, sondern auch therapeutische Behandlungen durchgeführt. Diese Behandlungen nutzen radioaktive Substanzen, um gezielt krankhafte Gewebe zu zerstören, während das umliegende gesunde Gewebe weitgehend geschont wird.

Die Szintigrafie (Szinti)

Medium: Gamma-Strahlen, nuklearmedizinische Bildgebung,

Prinzip: statische, 2-dimensionale Bilder, mittels Gamma-Kamera erfasst

Kontrastmittel: schwach radioaktives Mittel wird in den Körper injiziert („Tracer“)

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Schilddrüse (aber auch Herz, Nieren, Lungen,…)

Die Szintigrafie ist ein nuklearmedizinisches bildgebendes Verfahren, bei dem radioaktive Stoffe (Radionuklide) verwendet werden. Diese radioaktiven Substanzen werden in den Körper eingebracht (meist durch Injektion = „Tracer“) und reichern sich in den Organen oder Geweben an, die untersucht werden sollen. Die von diesen Radionukliden ausgesendete Gammastrahlung wird von speziellen Kameras aufgefangen und in Bilder umgewandelt.

Video: Die Schilddrüse – Diagnostik beim Facharzt, © Sanofi Mediathek, youtube

Wie beim Punkt „Elektromagnetisches Spektrum“ erklärt, ist Strahlung gefährlicher, je kurzwelliger sie ist. Gammastrahlung ist kurzwelliger, und daher potenziell schädlicher als z.B. Röntgenstrahlung. Diagnostische Verfahren, bei denen Gammastrahlung als Medium genutzt wird, zählen zur Nuklearmedizin. Gammastrahlen sind radioaktiv.

Szintigrafie: Die Einzelphotonenemissions-Computertomografie (SPECT)

Medium: Gamma-Strahlen, nuklearmedizinische Bildgebung

Prinzip: wie Szintigrafie, aber 3D-Darstellung mithilfe einer Gamma-Kamera, einer Gantry (rotierender Scanner), mit Kontrastmittel („Tracer“), 3D-Schichtbilder

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Stoffwechselvorgänge und Tumore, Gehirn (Demenz, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie)

Die Single-Photon-Emissionscomputertomografie (SPECT) ist eine spezielle Form der Szintigrafie. Im Gegensatz zur Szintigrafie ermöglicht die SPECT eine dreidimensionale Darstellung der untersuchten Organe. Es handelt sich dabei um eine nuklearmedizinische Untersuchung, bei der eine radioaktiv markierte Substanz – ein sogenannter Tracer – verabreicht wird. Dieser Tracer (radioaktive Substanz) reichert sich in bestimmten Geweben oder Organen an, und seine Strahlung kann dann von speziellen Kameras erfasst werden. Der Tracer macht bestimmte Stoffwechselvorgänge im Körper sichtbar.

SPECT baut auf dem Prinzip der Szintigrafie auf, jedoch mit einem zusätzlichen Vorteil: Während die Szintigrafie zweidimensionale Bilder liefert, erzeugt die SPECT dreidimensionale Bilder.

Ist die häufigste Untersuchung bei Epilepsie.

Video: Wie können wir mit SPECT Erkrankungen des Knochens zeigen?, © Gelenk-Klinik, youtube

Szintigrafie: Positronen-Emissions-Tomografie (PET)

Medium: Gamma-Strahlen

Prinzip: wie Szintigrafie, aber 3D-Darstellung mithilfe einer Gantry (Gamma-Kamera, rotierender Scanner)

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Kardiologie, Onkologie, Neurologie

Video: What is a PET-Scan?, © CMUSOM, youtube

Endoskopie (Endo)

Medium: Licht

Prinzip: „Spiegelung“, eine Kamera überträgt Bilder in Echtzeit auf einen Monitor, wird über Eintrittspforten wie Mund oder After eingeführt, Patient muss am Tag der Untersuchung nüchtern bleiben

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Magen, Darm, Chirurgie

Endoskopische Untersuchung, nicht oder minimal invasiv

Mithilfe eines Endoskops, das eine Kamera enthält, kann der Arzt das Innere des Körpers betrachten und untersuchen. Mit dem nicht invasiven diagnostischen Verfahren können die Speiseröhre (Ösophagoskopie), der Magen (Gastroskopie), die Atemwege und Lungen (Bronchoskopie), die Bauchspeicheldrüse (ERCP), die Gebärmutter (Hysteroskopie), die Harnröhre (Urethroskopie), der Kehlkopf (Laryngoskopie) und der Dickdarm (Koloskopie) gespiegelt werden.

Neben der Bildgebung können über das Endoskop auch Instrumente eingeführt werden, um Gewebeproben zu entnehmen (Biopsie) oder kleine Eingriffe (z.B. Entfernung von Polypen) durchzuführen.

Die Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikografie (ERCP)

Ist ein endoskopisches Verfahren zur Darstellung der Gallen- und Pankreasgänge mit Kontrastmittel.

Endoskopischer Untersuchung, invasiv

Die Endoskopie wird auch für chirurgische Eingriffe (z.B. Spiegelung der Bauchhöhle – Laparoskopie, am Kniegelenk – Arthroskopie) eingesetzt. Dazu wird ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht und das Endoskop eingeführt. Der Operateur arbeitet dabei über den Bildschirm.

Endoskopien im Gastrointestinaltrakt

Im Gastrointestinaltrakt können nicht-invasive Endoskopien durchgeführt werden:

• Koloskopie (Darm)

• Gastroskopie (Magen)

• ERCP (Bauchspeicheldrüse)

• Ösophagoskopie (Speiseröhre)

• Duodenoskopie (Zwölffingerdarm)

• Laryngoskopie

• Hysteroskopie

Weitere mögliche bildgebende Verfahren, die im Gastrointestinaltrakt durchgeführt werden können sind Ultraschall (Sonografie), CT (Computertomografie), ein MRT (Magnetresonanztomografie) und ein Kontrastmittel-Röntgen.

Video: Gastroskopie, © Medical Tribune Deutschland, youtube

Die Koloskopie

Vor einer Koloskopie ist eine gründliche Darmreinigung erforderlich. Blutgerinnungsmedikamente müssen abgesetzt werden. Mindestens 5 Tage vorher nur leichte Kost. 1 Tag vor der Koloskopie wird der Darm mit Abführmitteln gereinigt. Schon am Vortag muss man nach dem Mittagessen nüchtern bleiben.

Endoskopische Untersuchung des Urogenitaltrakts:

• Urethroskopie (Harnröhre)

• Hysteroskopie (Gebärmutter)

Die Urethroskopie

Ein Urethroskop wird, meist unter Betäubung, vorsichtig in die Harnröhre eingeführt. Es macht die innere Auskleidung der Harnröhre sichtbar.

Elektrische Impedanz Tomografie (EIT)

Medium: schwache Stromimpulse

Prinzip: elektrische Ströme, Messung der elektrischen Impedanz (Widerstand) von Körpergeweben, durch Elektroden

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Brust (Mammografie)

Video: Revolutionizing Medical Imaging with EIT Technology, © natsirt737, youtube

Thermografie (Thermo)

Medium: Infrarot

Prinzip: elektrische Ströme, Messung der elektrischen Impedanz (Widerstand) von Körpergeweben, Darstellung von Entzündungsherden unter der Haut

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Sportmedizin

Video: Thermografie, ® Dr. Borhanian, youtube

Spirometrie (Spiro)

Prinzip: Messung des Luftvolumens (Lungenvolumen)

Funktionsweise: tiefes einatmen durch ein Mundstück – schnelles und kräftiges ausatmen.

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Lunge und Atemwege (Asthma, COPD,…)

Die Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) testet den Funktionszustand, die Kraft der Lunge (Lungenvolumen).

Sie wird unter anderem zur Überwachung chronischer Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD eingesetzt.

Der Patient bläst dabei in ein Mundstück, das mit einem Spirometer verbunden ist. Die Nase wird oft mit einer Nasenklemme verschlossen, um sicherzustellen, dass die gesamte Atmung durch den Mund erfolgt. Ein verminderter Luftfluss kann auf eine Erkrankung wie Asthma oder COPD hinweisen.

Häufige Untersuchungen der Lunge:

• Spirometrie (Lungenvolumen messen)

• Bronchoskopie (Atemwege betrachten)

• Röntgen-Thorax (Cor-Pulmo-Röntgenuntersuchung)

Elektrokardiogramm (EKG)

Prinzip: elektrische Impulse (Herzströme), Elektroden, zeichnet in Form von Wellen und Spitzen auf. Jede Phase des Herzzyklus (Systole, Diastole) wird durch eine charakteristische Wellenform (R-Zacke, T-Welle,…) dargestellt.

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Herzrhythmusstörungen (z. B. Herzkammerflimmern), Herzinfarkt

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Vorhofflimmern oder Herzkammerflimmern: Wann gibt der Defibrillator einen Schock ab?💡🧩 🪢

Die gängigsten Herzuntersuchungen:

• EKG

• CT

• MRT

• Röntgen-Thorax (Cor-Pulmo-Röntgenuntersuchung)

Elektroenzephalogramm (EEG)

Prinzip: elektrische Impulse (Hirnströme), Elektroden, die Hirnsignale werden verstärkt und in Wellenformen umgewandelt, die auf einem Monitor dargestellt werden. Jede Wellenform hat bestimmte Frequenzen, die mit verschiedenen Zuständen des Gehirns (z. B. Wachheit, Schlaf, Anfälle) korrelieren.

Hauptsächliche Einsatzbereiche: Epilepsie, Überwachung des Schlafes (z. B. bei Schlafstörungen), Beurteilung von Bewusstseinszuständen, Überwachung der Gehirnaktivität

Die gängigsten Untersuchungen des Gehirns:

• EEG

• PET

• SPECT

Die gängigsten Untersuchungen bei Verdacht auf Epilepsie:

• EEG

• SPECT

Die Biopsie

Bei der Biopsie werden Gewebeproben (z.B. bei Verdacht auf Tumoren) aus dem menschlichen Körper entnommen. Die entnommenen Proben (Punktion) werden im Labor untersucht (Pathologie, Histologie, Zytologie). Eine Biopsie kann auch während einer Operation erfolgen, um das weitere Vorgehen zu bestimmen.

Klinische Pathologie: Analysierbare Körperflüssigkeiten

Blut: mittels Schnelltestgerät (Point-of-Care-Test) oder Entnahme von Blutproben zur Analyse im Labor

Urin: mittels Harnstreifen (Point-of-Care-Tests) oder Analyse im Labor

Gehirnflüssigkeit (Liquor): Entnahme mittels Punktion des Wirbelkanals (Lumbalpunktion), Analyse im Labor

Gelenkflüssigkeit: Entnahme mittels Punktion, Analyse im Labor

Schweiß, Speichel (Sputum), Verdauungsflüssigkeiten (z. B. Magensaft): gelegentlich, Analyse im Labor (selten)

Die Blutabnahme

Ein Bluttest ist ein labordiagnostischen Verfahren, das die Zusammensetzung des Blutes (Blutzellen oder Plasma), des Hormonspiegels (z.B.: Schilddrüsenhormone), die Konzentration der Nährstoffe im Blut (z.B.: Vitamine, Mineralstoffe), das Vorhandensein von Krankheitserregern (Viren und Bakterien) und die Entzündungsmarker (z.B.: Leukozyten) feststellen kann.

Der Bluttest liefert Hinweise auf Infektionen, Entzündungen, Fieber, Organstörungen, Blutzellen (z.B. Anzahl der Leukozyten), Bluterkrankungen oder Stoffwechselstörungen.

Bei chronischen Erkrankungen (z.B.: Diabetes) kann durch regelmäßige Blutuntersuchungen die Wirksamkeit von Therapien überwacht werden. Vor Operationen wird ein Blutbild gemacht, um den allgemeinen Gesundheitszustand und mögliche Risiken (z.B.: Blutarmut oder Infektionen) zu überprüfen.

ANATOMIE: TERMINI 1

Körperregionen und -ebenen

Rechts:

dexter

Links:

sinister

seitlich:

lateral

Mittig gelegen:

medial

oben:

superior

unten:

inferior

dahinter gelegen:

posterior

vorne gelegen:

anterior

Rück(en)seitig (rückwärts):

dorsal

Bauchseitig (vorwärts):

ventral

körperfern (oder weg v. Material*):

distal

körpernah / rumpfwärts:

proximal

stirnwärts / Kopf:

frontal

kopfwärts:

kranial

schwanzwärts:

kaudal

hinterkopfwärts:

occipital

innen gelegen:

intern

außen gelegen:

extern

vordere Bewegungsebene:

Frontalebene

horizontale BE, (quer hindurchlaufend):

Transversalebene

Pfeilebene / Medianebene:

Sagittalebene

Die Bewegungsebenen

In der Anatomie bezeichnen Bewegungsebenen die Ebenen, auf denen sich der menschliche Körper bewegen kann.

Frontalebene

– teilt den Körper in eine vordere (ventral) und eine hintere (dorsal) Hälfte

🫏 Eselsbrücke Körperbewegung: F wie Fenster putzen 🫏

Sagittalebene

– teilt den Körper in eine rechte (dexter) und eine linke (sinister) Hälfte

🫏 Eselsbrücke Körperbewegung: S wie sägen 🫏

Transversalebene

– teilt den Körper in einen oberen (superior) und einen unteren (inferior) Abschnitt

🫏 Eselsbrücke Körperbewegung: T wie Tisch abwischen 🫏

*) Das Wort “distal” stammt aus dem Lateinischen und bedeutet “entfernt” oder “fern”. In anatomischen Kontexten beschreibt es eine Lagebeziehung, die sich “weg vom Körper” oder “weiter entfernt vom Rumpf” befindet. Im Zusammenhang mit Objekten oder Materialien bedeutet “distal” auch “weg vom Ausgangspunkt” oder “weg von der Basis” des Objekts. In diesem Fall bezieht sich zB. “das distale Ende des Tubus” auf das weiter entfernte Ende des Tubus im Vergleich zu der Stelle, an der er eingeführt oder gehalten wird. Die Doppeldeutung des Begriffs (“weg vom Körper” oder “weg vom Material”) ergibt sich also aus dem allgemeinen Verständnis von “distal” als “weiter entfernt”.

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Erste Hilfe, Wie wird der Oropharyngeal-Tubus eingeführt?💡🧩 🪢

Video: „Bewegungsachsen & Bewegungsebenen einfach erklärt“, Karriere als Fitnesstrainer, youtube

Organsysteme und Organe

ZENTRALES NERVENSYSTEM

Gehirn:

Encephalon

Rückenmark:

Medulla Spinalis

HERZKREISLAUF

Herz:

Cor

ATMUNG

Lunge:

Pulmo

Luftröhre:

Trachea

VERDAUUNGSTRAKT

Speiseröhre:

Ösophagus

Magen:

Gaster

Darm:

Enter

Leber:

Hepar

Gallenblase:

Vesica Biliaris

Bauchspeicheldrüse:

Pankreas

HARNSYSTEM

Niere:

Ren

Harnblase:

Vesica Urinaria

Harnleiter:

Ureter

Harnröhre:

Urethra

INTEGUMENTSYSTEM

Haut:

Cutis

SKELETTSYSTEM

Gelenk:

Articulatio

FORTPFLANZUNGSSYSTEM

Gebärmutter:

Uterus

VIEL GLÜCK BEI DER PRÜFUNG! 🍀

weiter zu Teil 2: Aufbau des menschlichen Körpers

Bild: pixabay, @PublicDomainPictures