Kommentarliteratur zum Thema „Ernährung bei Darmerkrankungen“ des Fachs „Diätetik“

17.05.2025

Was einst als schlichtes Bauernessen galt, hat eine jahrtausendealte Geschichte: Haferschleimsuppe begleitete Generationen als nährende Alltagskost und bewährtes Heilmittel. Dieser Artikel beleuchtet die Kultur- und Medizingeschichte eines unscheinbaren Klassikers, der mehr kann, als man ihm zutraut.

Haferschleim in der Volksküche Europas

Es ist ziemlich sicher, dass sowohl deine Großeltern als auch deine Ur- und Ururgroßeltern Haferschleimsuppe gegessen haben – und zwar in genau der gleichen Zubereitungsweise, wie sie auch heute noch üblich ist. Haferschleimsuppe – ein dünner Haferbrei aus Haferflocken, Wasser (oder Milch) und etwas Salz (oder Zucker) – gehört seit Jahrtausenden zu den einfachsten Gerichten der Menschheitsgeschichte. Schon in der Antike (800 vor Christus bis 500 nach Christus) war Getreidebrei ein Grundnahrungsmittel breiter Bevölkerungsschichten: Die alten Griechen kannten Brei (puls) als tägliche Kost, und römische Soldaten und Bauern aßen meist einen Getreidebrei statt teuren Brotes(1). Hafer spielte im Mittelmeerraum allerdings eine untergeordnete Rolle; die Römer betrachteten den Hafer eher als „krankhaften Weizen“ und nutzten ihn vorwiegend als Tierfutter(4). Tacitus(2) und Plinius der Ältere(3) (beide 1. Jahrhundert n. Chr.) berichten sogar mit geringschätzigem Unterton, die „Barbaren“ im Norden (germanische Stämme) würden nichts anderes als Hafer zu Brei verkochen.

Haferbrei: Das jahrtausendealte Urrezept der nordischen Küche

Tatsächlich waren Hafergrütze und -brei in den kühleren Regionen Nordeuropas ein wichtiges Sattmacher-Essen: Archäologische Funde zeigen, dass in Irland seit der Bronzezeit (vor ~4500 Jahren) Hafer angebaut und zu Brei (gälisch littiu) verarbeitet wurde. Im frühen irischen Recht („Brehon Laws“)(5) wurde festgelegt, dass Pflegekinder je nach sozialem Stand täglich Hafer- oder Weizenbrei erhalten sollten. In seiner einfachen Form mit Wasser zubereitet diente er als Aufbaunahrung der Kinder der einfachen Leute. Die feinere, luxuriösere Variante mit Milch und Honig war den Kindern des Adels vorbehalten.

Haferbrei blieb auch im Mittelalter die volkstümlichste Mahlzeit

Auch im Mittelalter war Getreidebrei in ganz Europa weit verbreitet, vor allem unter Bauern und ärmeren Bevölkerungsschichten. Hafer wuchs in vielen Gegenden besser als Weizen und diente als preiswerter Ersatz. Breie und Haferschleimsuppen hatten dabei einen praktischen Vorteil: Man konnte das Getreide zuhause rösten, zerstoßen und als Brei kochen(6), wodurch man die Abgaben für Mühlen und Backöfen sparte. In Nordeuropa entstanden regionale Varianten – etwa der schottische Haferbrei Porridge, der traditionell mit Wasser und Salz gekocht und dann in einer Schublade fest werden gelassen wurde, um in Scheiben über Tage verzehrt(7) zu werden. Berühmt ist das scherzhafte Diktum von Samuel Johnson (1755)(8), der Hafer als „ein Getreide, das in England meist Pferden gegeben, in Schottland aber die Menschen ernährt“ definierte – worauf ein schottischer Lord trocken erwiderte: „Ja, deshalb hat England so gute Pferde und Schottland so prächtige Menschen.“

Ein Beispiel für die Verbreitung von Getreidebrei im 16. Jahrhundert: Pieter Bruegels Gemälde „Bauernhochzeit“ (1568) zeigt, wie bei einem Dorffest Schüsseln mit Brei oder Suppe an die Gäste ausgeteilt werden. Getreidebrei gehörte in bäuerlichen Gesellschaften selbstverständlich selbst zu Festmahlzeiten dazu. (Gemälde: Bauernhochzeit, Pieter Bruegel d. Ä., Kunsthistorisches Museum Wien)

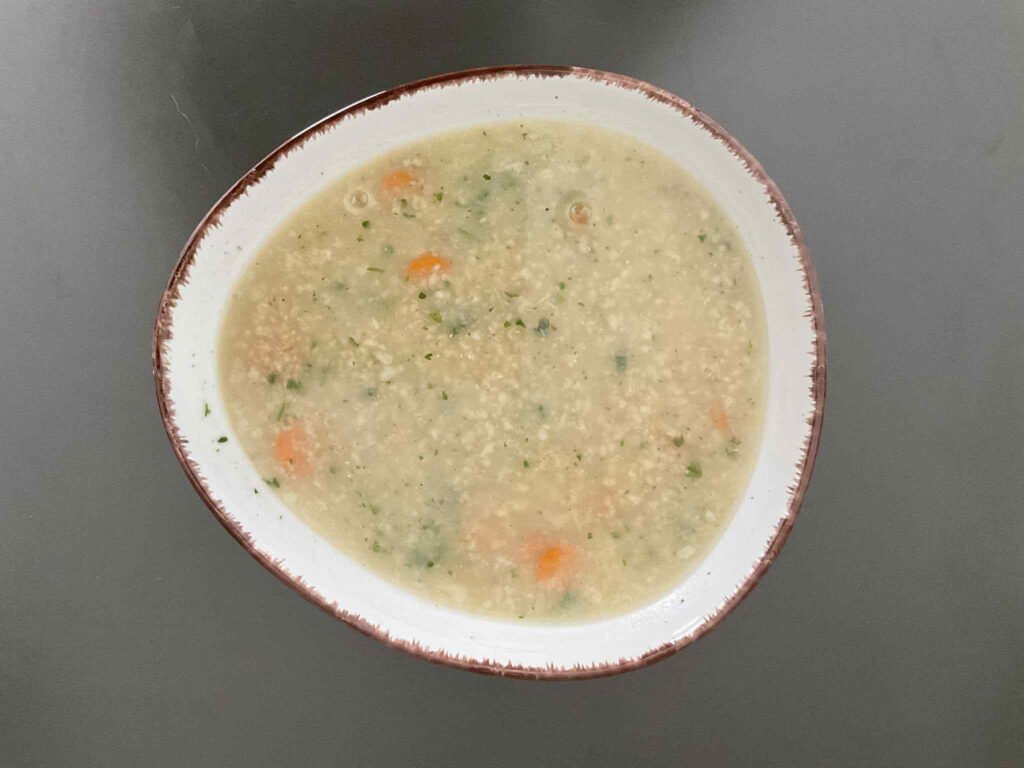

Mild und bekömmlich: Haferschleimsuppe und Haferbrei

Im deutschen und mitteleuropäischen Raum kennt man Haferschleim traditionell vor allem als milde Speise bei Krankheitsfällen, doch auch hier war Haferbrei früher Bestandteil der Alltagsküche. Alte Kochbücher und Überlieferungen beschreiben Haferschleimsuppen meist als sehr einfache Gerichte: Hafermehl oder Haferflocken mit Wasser zu einer dünnflüssigen Suppe aufgekocht, allenfalls mit etwas Salz oder wenig Gemüse versehen(9). Süße Varianten mit Milch, Zucker oder Zimt (ähnlich dem heutigen Porridge) gab es ebenfalls, beispielsweise in der osteuropäischen und deutschen Küche (etwa eine süße Haferflockensuppe nach DDR-Rezept)(10). Insgesamt diente Haferschleim in harten Zeiten oft als Not- und Sattmacheressen. Gleichzeitig galt Haferbrei in vielen Regionen als bekömmliches Kinder- und Altenessen(11), da es weich und leicht verdaulich ist. Die grundlegende Zubereitung hat sich über Jahrhunderte kaum geändert und ist in allen Ländern ähnlich geblieben.

Medizinische und diätetische Nutzung von Haferschleimsuppe

Schon früh erkannten Heilkundige die gesundheitlichen Vorzüge des Hafers. Hippokrates (5. Jh. v. Chr.) erwähnte Haferbrei in seinen Schriften(12) als heilsame Schonkost. Im 1. Jahrhundert n. Chr. beschrieb Dioskurides den Hafer als Heilmittel – er wirke austrocknend auf die Haut, helfe gegen Magen-Darm-Beschwerden und Husten und diene als Nahrung für geschwächte Menschen (wenn auch primär als Pferdefutter angebaut). Haferschleim diente also nicht nur als Nahrung, sondern wurde auch therapeutisch eingesetzt. Moderne Analysen bestätigen, dass Hafer einen hohen Gehalt an schleimbildenden Ballaststoffen (β-Glucan) besitzt – beim Kochen entsteht der typische „Schleim“, der entzündete Schleimhäute(13) beruhigen kann. So ist erklärlich, warum schon die Ärzte der Antike Haferbrei bei Durchfall und Magenleiden verordneten.

Auch als Umschlag, Bad oder Abkochung heilsam

Im Mittelalter setzte sich die Nutzung von Hafer in der Heilkunde fort, insbesondere in Klöstern und der Volksmedizin. Die heilige Hildegard von Bingen (12. Jh.) pries schon im Frühmittelalter den Hafer als wohlschmeckenden, kräftigenden und „warmen“ Getreidetyp(14) – geeignet, um Kranken wieder zu Kräften zu verhelfen (wenn auch nach Hildegard nicht so heilsam wie Dinkel). Paracelsus (16. Jh.) und andere Ärzte der Renaissance erwähnten Hafer als ausgezeichnetes Nahrungs- und Stärkungsmittel. Konkrete Rezepturen für Haferschleim findet man etwa bei Leonhart Fuchs (1543): In seinem New Kreüterbuch empfiehlt er Haferschleim zum Lindern von Entzündungen im Mund-Rachen-Raum und gegen Durchfall. Fuchs betont, der viskose Schleim „befeuchte“ und schütze gereizte Schleimhäute – eine Beobachtung, die bis heute nachvollzogen werden kann. Außerdem schrieb er, Umschläge oder Bäder mit Hafer würden die Wundheilung fördern. Solche Anwendungen griffen die Klostermedizin und später die Naturheilkunde immer wieder auf. Haferstroh-Abkochungen für Bäder und Umschläge bei Hautleiden waren gängige Hausmittel, und Hafertee wurde gegen „Grieß und Stein“ (Nierenleiden) oder Gicht verabreicht.

Moderne: Das „Schonkost-Gericht“ schlechthin und das traditionelle Gericht für Diabetiker

In der frühen Neuzeit und Moderne wurde Haferschleimsuppe zum Inbegriff der Schonkost. Ärzte und Pfleger empfehlen sie für Rekonvaleszente, Magenkranke und Fieberpatienten. In britischen Krankenhäusern gehörte dünner Haferbrei noch bis ins frühe 20. Jahrhundert zum abendlichen Standardessen für Patienten(15) – nahrhaft, leicht verdaulich und beruhigend für den Magen. Auch in deutschen Koch- und Gesundheitsbüchern des 19. Jahrhunderts findet sich Haferschleim in den Kapiteln für „Kranken-Speisen“ häufig an erster Stelle. Sebastian Kneipp (1821–1897), der bekannte Naturheilkundler, lobte Hafer als kräftigendes Nahrungs- und Heilmittel: Er empfahl Haferschleimsuppe als Teil der einfachen, vollwertigen Kost und setzte auf Haferstrohbäder bei Hautkrankheiten. Später wurde die Hafer(kur) auch in Diäten(16) für Diabetiker und Herzkranke eingesetzt – wegen der blutzucker- und cholesterinsenkenden Wirkung seiner Ballaststoffe. Die moderne Medizin hat viele dieser traditionellen Anwendungen untermauert. So wurde Hafer 2017 zur Arzneipflanze des Jahres gekürt, aufgrund der vielfältigen positiven Effekte (cholesterinsenkend, darmregulierend, hautberuhigend u.a.).

Die Kulturgeschichte der Haferschleimsuppe zeigt eindrücklich, wie ein unscheinbares Gericht über Jahrtausende sowohl den Alltag als auch die Heilkunde der Menschen begleitet hat. Vom prähistorischen Getreidebrei der Ackerbau-Pioniere bis zur modernen Schonkost im Krankenhaus zieht sich eine Linie der Kontinuität. Viele Generationen wuchsen mit dem sprichwörtlichen Löffel Haferschleim auf – sei es als sättigende Morgenmahlzeit der Landbevölkerung in Irland oder Schottland, als Schüssel dünner Haferbrühe im Hospital, oder als behutsam gefütterte Breikost für Säuglinge und Genesende.

Quellen: Die Aussagen sind mit historischen Quellen untermauert. Wichtige Belege stammen aus antiken Texten (z.B. Plinius der Ältere), mittelalterlichen Rechts- und Kräuterbüchern, sowie aus modernen wissenschaftshistorischen Analysen und Rundfunkbeiträgen zur Kulturgeschichte des Hafers. Referenzen:

(1) Wikipedia

(2) cerealsgrains.org

(3) perseus.tufts.edu

(4) mebondbooks.com

(5) farmersjournal.ie

(6) Wikipedia

(7) mebondbooks.com

(8) cerealsgrains.org

(9) utopia.de

(10) bildderfrau.de

(11) Wikipedia

(12) cerealsgrains.org

(13) deutschlandfunk.de

(14) deutschlandfunk.de

(15) Wikipedia

(16) deutschlandfunk.de

Bild: pixabay, @krystianwin