Nachdem sich Teil 1 mit den allgemeinen Definitionen, grundlegenden Funktionen und Diagnoseverfahrenbeschäftigt hat, versucht Teil 2, einen groben Überblick vom kleinsten bis zum größten Teil des menschlichen Körpers zu geben. Erst Teil 3 geht bei einzelnen Themen mehr ins Detail.

Die Merkmale von Lebewesen

Die Merkmale von Lebewesen lassen sich durch 6 grundlegende Eigenschaften beschreiben:

• Aktive Bewegungsfähigkeit (Mensch: Knochen, Muskeln)

• Vermehrung (Mensch: Zellen, Geschlechtsorgane)

• Wachstum (alleLebewesen: Zellen)

• Erregbarkeit/Kommunikation (Mensch: Nerven)

• Stoffwechsel (Mensch: Verdauungssystem)

• Aufbau aus Zellen (mit oder ohne Zellkern)

ORGANSYSTEME

Der hierarchische Aufbau des menschlichen Körpers

Der menschliche Körper ist ein komplexes Gebilde, das aus verschiedenen Ebenen besteht, die aufeinander aufbauen und miteinander in Wechselwirkung stehen. Von den kleinsten Bausteinen der Materie, den Atomen, bis hin zum gesamten Organismus, dem Menschen, zeigt sich eine klare Hierarchie, die das Zusammenspiel der Strukturen erklärt. Jede Ebene trägt spezifisch zum Funktionieren des Körpers bei.

• Atome

• Moleküle

• Zellorganellen

• Zellen

• Gewebe

• Organe

• Organsysteme

• Mensch

Die 11 Organsysteme und ihre Funktion

Die 11 Organsysteme des menschlichen Körpers bestehen aus mehreren Organen, die in enger Beziehung zueinander stehen und eine gemeinsame Aufgabe erfüllen.

1. Das Atmungssystem: Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidausscheidung

2. Das Herz-Kreislauf-System: Transportiert Blut (Nährstoffe, Sauerstoff und Abfallstoffe)

3. Das Verdauungssystem: nimmt Nährstoffe auf und scheidet Abfallstoffe aus

4. Das Nervensystem: verarbeitet Informationen

5. Das Harnsystem: Abfallstoffe, reguliert Wasser- und Elektrolythaushalt

6. Das endokrine System: Körperfunktionen durch Freisetzung von Hormonen

7. Das Fortpflanzungssystem: Reproduktion

8. Das Skelettsystem: Schutz und Bewegung

9. Das Muskelsystem: Bewegung und Stabilität

10. Das Immunsystem: Schutz vor Krankheitserregern

11. Das Integumentsystem (Hautsystem): Körpertemperatur, sensorische Wahrnehmung

Das Nervensystem: Willkürliche und unwillkürliche Funktionen

Von einem „willkürlichen“ und „unwillkürlichen“ Nervensystem spricht man, wenn:

• Willkürlich: = bewusst (somatisches Nervensystem)

• Unwillkürlich: = automatisch (autonomes Nervensystem)

Fachtermini: Organe und Ihre Bezeichnungen

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: s. Anatomie I, Organsysteme und Organe💡🧩 🪢

Organsysteme und deren Organe

1. Das Atmungssystem: Os, Nasus, Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchi, Pulmones, Diaphragma

2. Das Herz-Kreislauf-System: Cor, Blutgefäße (Arterien, Venen, Kapillaren), Blut

3. Das Verdauungssystem: Os, Ösophagus, Speicheldrüsen, Gaster, Enter, Hepar, Pankreas, Vesica biliaris

4. Das Nervensystem: Encephalon, Medulla spinalis, Nervi, Sinnesorgane (Augen, Ohren, Zunge, Nase)

5. Das Harnsystem: Renes, Ureter, Vesica urinaria, Urethra

6. Das endokrine System: Schilddrüse, Nebenschilddrüsen, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennieren, Pankreas, Zirbeldrüse, Thymus, Gonaden

7. Das Fortpflanzungssystem: Frauen: Ovaria, Eileiter, Uterus, Vagina, Brustdrüsen / Männer: Testes, Penis, Samenbläschen, Prostata

8. Das Skelettsystem: Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder

9. Das Muskelsystem: aus rund 650 Muskeln, Skelettmuskeln, Herzmuskulatur

10. Das Immunsystem / Lymphsystem: Lymphe, Milz, Mandeln, Leukozyten, Adenoide, Thymusdrüse

11. Das Integumentsystem (Hautsystem): Haut, Haare, Nägel

DIE ZELLE

Das Fremdwort für Zelle

cellula (Zyt-)

Die Wissenschaft von den Zellen / Zell-Lehre

Zytologie (Zellbiologie)

Zelle, Definition

Die Zelle ist die kleinste lebende, vermehrungsfähige Einheit aller Organismen. Sie ist der Baustein eines Organismus.

Eine befruchtete Eizelle ist Ausgangspunkt jedes Individuums. Nach der Befruchtung beginnt sie sich zu vermehren und zu spezialisieren, wodurch sich Gewebe und Organe ausbilden. Der ausgewachsene menschliche Körper setzt sich aus rund 75 Billionen Zellen zusammen.

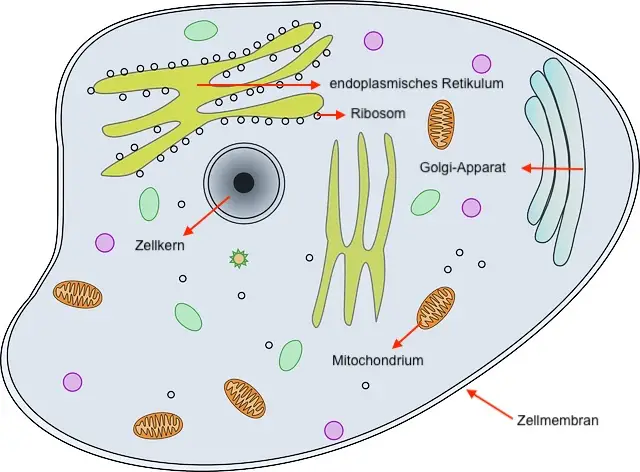

Der Aufbau einer Zelle

Die Zelle ist von einer Zellmembran, einer Art „Hülle“, umgeben. Diese reguliert, welche Stoffe hinein- und hinausgelangen. In der Zelle befindet sich das Zellplasma. Im Zellplasma „schwimmen“ verschiedene Organellen, die jeweils spezielle Funktionen übernehmen: Dazu gehören zum Beispiel der Zellkern und die Mitochondrien, das Endoplasmatische Retikulum, die Ribosomen, der Golgi-Apparat und die Lysosomen.

Bild: pixabay, Clker-Free-Vector-Images

Auch ein Bakterium ist eine Zelle. Es besitzt jedoch – anders als die Zellen von Lebewesen – keinen Zellkern.

Zusammenschluss von Zellen: Teamarbeit par excellence

Mehrere Zellen im Zusammenschluss bilden Gewebe (z.B.: Epithelzelle, Herzmuskelzelle, Nervenzelle).

Verschiedene Gewebearten bilden wiederum die Organe und mehrere Organe bilden das Organsystem.

Zellenorganellen: „Die Organe der Zelle“

Die Zellorganellen erfüllen – wie auch die Organe eines Körpers – spezielle Funktionen in der Zelle. Zellorganellen sind durch eine Membran von ihrer Umgebung abgegrenzt.

• Zellkern – enthält die DNA

• Mitochondrien – Kraftwerk der Zelle („Zellatmung“)

• Endoplasmatische Retikulum – die Membransysteme der Zelle

• Ribosomen – enthalten Zellbausteine

• Golgi-Apparat – Transporter (z.B. Hormone)

• Lysosomen – Zellverdauungsvorgänge

Bild „Aufbau der Zelle“ zum selbst beschriften (Tipp: als Vektorgrafik öffnen und drucken)

Die Vermehrung der Zelle

Eine Zelle kann sich durch den Prozess der Zellteilung vermehren. Es gibt zwei Haupttypen der Zellteilung: Mitose und Meiose.

- Mitose: Bei der Mitose teilt sich eine Körperzelle in zwei genetisch identische Tochterzellen. Dieser Prozess dient dem Wachstum, der Reparatur und der Erneuerung.

- Meiose: Die Meiose ist eine spezielle Art der Zellteilung bei Geschlechtszellen. Hierbei entstehen aus einer Mutterzelle vier Tochterzellen mit jeweils einem halbierten Chromosomensatz. Dieser reduzierte Chromosomensatz ist wichtig, da erst bei der Befruchtung von Eizelle und Spermium der vollständige Chromosomensatz wiederhergestellt wird.

Mitose: Bildung von Körperzellen

Meiose: Bildung von Geschlechtszellen (nur in den Gonaden: Hoden, Eierstöcke)

Bild: Meiose, wikipedia

Die DNA: Der Bauplan der Zelle

= der Bauplan einer Zelle. DNA = Desoxyribonukleinsäure. Enthält alle genetischen Informationen, die für die Funktion der Zelle notwendig sind. In den Zellen von Menschen und Tieren befindet sich die DNA im Zellkern.

In Bakterien (eine andere Art von Zelle) liegt die DNA frei im Zytoplasma, da diese keinen Zellkern besitzen.

Die drei Hauptaufgaben der Zelle

Stoffwechsel

Erzeugung von Energie durch Umwandlung von Zucker in ATP mithilfe von Sauerstoff (Zellatmung)

Reproduktion

Zellteilung und Wachstum: Aufbau von Gewebe und Heilung

Speicherung und Weitergabe von Erbinformation: Zusammenschluss mit einer Geschlechtszelle des jeweils anderen GeschlechtsSpeicherung und Weitergabe von Erbinformation: Zusammenschluss mit einer Geschlechtszelle des jeweils anderen Geschlechts

Abwehr

Immunzellen schützen den Körper vor Krankheitserregern

Zellorganellen: Die Mitochondrien

Mitochondrien sind das Kraftwerk der Zelle. Hier findet der Zellstoffwechsel (Zellatmung) statt. Dabei wird Glucose mithilfe von Sauerstoff in ATP umgewandelt.

Die Mitochondrien sind spezialisierte Zellorganellen. Sie sind durch eine Membran von ihrer unmittelbaren Umgebung getrennt. Sie sind für die Produktion von Energie verantwortlich. In einem mehrstufigen Prozess, der als Zellatmung bekannt ist, wandeln die Mitochondrien Glucose und Sauerstoff in den Energieträger ATP (Adenosintriphosphat) um. ATP speichert Energie und setzt sie bei Bedarf in der Zelle frei, um ihr damit z.B. den Stoffwechsel zu ermöglichen.

Da Mitochondrien eigene DNA haben und sich eigenständig teilen können, gehen Wissenschaftler davon aus, dass sie ursprünglich eigenständige Bakterien waren.

Zellmutation

Wenn eine Zelle mutiert, bedeutet das, dass sich die DNA in ihrem Genom verändert hat (s. Epigenetik – Gene können ein- und ausgeschaltet werden).

Solche Mutationen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden (z.B. durch UV-Strahlung, chemische Substanzen, Fehler bei der DNA-Replikation). Zellmutation kann vorteilhaft oder schädlich sein. So kann eine Mutation zum Beispiel zu einer erhöhten Resistenz gegen bestimmte Umweltbedingungen oder zur Entstehung von Krankheiten führen.

Krebs ist die bekannteste und häufigste Krankheit, die durch Mutationen verursacht wird.

Bei Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom, liegt die Kopie des Chromosoms 21 in dreifacher anstatt in zweifacher Ausführung vor (= Trisomie). Eine Zellreparatur dieser dreifachen Kopie findet nicht statt – deshalb spricht man von Chromosomenanomalie (im Gegensatz zur Mutation).

„Diese Zelle zerstört sich von selbst“: Der Zelltod

Der Zelltod ist der Prozess, bei dem eine Zelle ihr Leben beendet. Er tritt auf, wenn eine Zelle beschädigt ist. Es gibt verschiedene Arten des Zelltods, die wichtigsten sind die Apoptose und die Nekrose:

Wenn eine Zelle aufgrund äußerer Faktoren (Verletzungen, Infektionen, Toxine, Sauerstoffmangel) abrupt abstirbt, spricht man von Nekrose. Wenn die Zelle hingegen “sich selbst zerstört”, um damit den Körper vor einer gesundheitlichen Bedrohung zu schützen, spricht man von Apoptose (auch: programmierter Zelltod).

Apoptose: Alte Zellen sterben ab, die nicht mehr richtig funktionieren. Das schafft Platz für neue Zellen. Zur Apoptose kann es z.B. kommen, wenn eine Mutation auftritt, welche die Zellfunktion stören könnte – auf diese Weise verringert die Zelle das Risiko von Krankheiten wie Krebs.

Nekrose: Unkontrollierte Form des Zelltods, die durch äußere Einflüsse wie Verletzungen, extreme Hitze, Gifte oder Sauerstoffmangel (Hypoxie) verursacht wird.

Energie für den Körper: Zucker und Sauerstoff

Die zwei wichtigsten Stoffe zur Energiegewinnung in der Zelle sind Zucker und Sauerstoff.

Was für die Zelle gilt, gilt immer für den gesamten Körper: Zucker und Sauerstoff sind die beiden Bestandteile, die dem Körper Energie geben.

Der Zellstoffwechsel: Unser biologischer Akku im Dauereinsatz

Genau wie ein Akku durch wiederholte Ladezyklen Energie für die nächste Nutzung speichert, speichert der Zellstoffwechsel Energie aus Nährstoffen und stellt sie bei Bedarf für den Organismus zur Verfügung.

Der Zellstoffwechsel (Metabolismus) besteht aus der Aufnahme, dem Transport und der Umwandlung von Stoffen (wie Glucose, Proteine und Fett) sowie der Abgabe von Stoffwechselprodukten (Kohlendioxid, Wasser, Harnstoff).

Menschen und Tiere verwenden Glucose (Zucker) für den Energiestoffwechsel (ATP). Für diesen Prozess benötigt die Zelle Sauerstoff. Die Umwandlung von Glucose in Energie durch Sauerstoff nennt man Zellatmung.

Extra- und intrazelluläre Flüssigkeit: Das Transportsystem der Zellen

Die extra- und intrazelluläre Flüssigkeit bildet ein Transportsystem, welches ermöglicht, dass jede Zelle im Körper mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird und Abfallstoffe von ihr abtransportiert werden (s. Diffusion, Osmose, Pkt. 3.18).

Intrazelluläre Flüssigkeit (Zytosol) befindet sich innerhalb der Zellen. Rund zwei Drittel der gesamten Körperflüssigkeit sind intrazelluläre Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit enthält neben Wasser noch Ionen und Proteine.

Extrazelluläre Flüssigkeit befindet sich außerhalb der Zellen. Es bildet das Milieu, in dem die Zellen eingebettet sind. Sie dient als Transportmedium für Nährstoffe, Abfallprodukte und Signalmoleküle zwischen den Zellen und dem Blutkreislauf und als Medium für Diffusion bzw. Osmose.

Hypoxie: Wenn die Zelle nicht mehr atmen kann

Sauerstoff ist lebensnotwendig für die Zellatmung – eine unzureichende Sauerstoffzufuhr führt zum Zelltod.

Verschiedene Gewebe im Körper reagieren unterschiedlich empfindlich auf eine Hypoxie. Besonders sensibel ist das Gehirn: Eine akute Mangelversorgung des Gehirns mit Sauerstoff lässt schon nach wenigen Minuten Gehirnzellen absterben und führt in weiterer Folge rasch zu irreparablen Hirnschäden.

Eine akute Hypoxie entsteht zum Beispiel durch einen plötzlichen Druckabfall im Flugzeug oder bei starkem Blutverlust durch eine Verletzung. Häufiger jedoch ist eine chronische Hypoxie. Eine chronische Lungenerkrankung wie COPD verursacht mitunter eine Hypoxie. (Quelle)

Organismus mit Hybridantrieb: Wenn der Zuckertank leer ist

Wenn eine Zelle keinen Zucker erhält, fehlt ihr die wichtigste Energiequelle für die ATP-Produktion. In diesem Fall schaltet der Körper auf Hybridantrieb um: Die Zelle beginnt dann, auf alternative Energiereserven zurückzugreifen, vor allem auf Fett (Ketose).

Die auf diese Art (durch Fett anstatt durch Zucker) gebildeten Ketonkörper dienen dann als alternative Energiequelle für Zellen und liefern dem Gehirn eine stabile Versorgung.

So bleibt der Organismus auch dann leistungsfähig, wenn der „Zuckertank“ leer ist.

Mitose versus Meiose: Die Gründe für die Zellteilung

Mitose und Meiose sind zwei Prozesse, durch die sich Zellen teilen – jedoch mit sehr unterschiedlichen Zielen:

Bei der Mitose entsteht aus einer Zelle eine exakte Kopie in Form von erbgleichen Tochterzellen. Dieser Prozess sorgt dafür, dass sich Organe, Knochen und Haut stetig erneuern und reparieren. So ist beispielsweise unsere Leber nach zwei Jahren vollständig neu aufgebaut, und auch das Skelett erneuert sich im Lauf von zehn Jahren. Doch es gibt Ausnahmen: Das Herz bleibt weitgehend mit seinen ursprünglichen Zellen bestehen – nur etwa 40 Prozent erneuern sich über das gesamte Leben hinweg.

Die Meiose hingegen funktioniert anders. Hier teilt sich die Zelle in vier Tochterzellen, die nur den halben Chromosomensatz enthalten. Dies ist der Schlüssel zur geschlechtlichen Fortpflanzung, da sich der Chromosomensatz erst bei der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle wieder vervollständigt.

Während die Mitose identische „Klonzellen“ für Reparatur und Wachstum schafft, sorgt die Meiose dafür, dass genetische Informationen neu kombiniert werden.

Der passive Stoffwechsel / Passive Transportprozesse in der Zelle

Der passive Stoffwechsel beschreibt den Transport von Teilchen (z.B. Sauerstoff, Glucose und Ionen), der ohne Energieaufwand stattfindet. Die Bewegung der Stoffe erfolgt allein aufgrund des Konzentrationsgefälles.

In einem Bereich höherer Konzentration wandern Stoffe (Teilchen oder Wasser) in Flüssigkeiten oder Gasen zu einem Bereich niedrigerer Konzentration.

So wandern Stoffe in die Zelle:

Die Zelle schwimmt in der extrazellulären Flüssigkeit. Sie ist durch ein Zellmembran von ihrer Umgebung abgetrennt.

Die Zellmembran ist halbdurchlässig (semipermeabel). Sie lässt nur gewisse Teilchen durch, während sie für andere verschlossen ist.

Diffusion und Osmose

Diffusion ist ein Prozess des passiven Stoffwechsels zum Ausgleich der Konzentration eines Stoffes. Dieser Prozess setzt sich so lange fort, bis ein Gleichgewicht der Konzentration erreicht ist. Zu beobachten ist Diffusion zum Beispiel bei der Vermischung von Farbe in Wasser oder der Geruch von Parfüm: Sprüht man es in einem Raum, breitet sich der Duft langsam überall aus, bis er gleichmäßig verteilt ist. Bei der Diffusion bewegen sich alle Teilchen (z.B. Sauerstoff und Kohlendioxid) frei und in beide Richtungen, bis ein Gleichgewicht erreicht ist.

Ein Beispiel für Diffusion bei Zellen ist der Gasaustausch: Sauerstoff (O₂) diffundiert aus einem Bereich hoher Konzentration (z. B. in den Alveolen der Lunge) in das Blut (über Kapillaren), wo die Konzentration niedriger ist. Umgekehrt diffundiert Kohlendioxid (CO₂) vom Blut in die Lunge.

Video Diffusion – Vermischung von Farbe: „Color Diffusion“, mistertrends5693, youtube

Video Diffusion – Vermischung von Gas in Luft: „Bromine Gas diffusion“, Bisma Sara, youtube

Osmose ist ein physikalischer Prozess der Diffusion, bei dem Wasser durch eine semipermeable Membran hindurch diffundiert. Dabei bewegt sich Wasser von einem Bereich hoher Wasser-Konzentration in einen Bereich niedriger Wasser-Konzentration. Ziel ist ein Konzentrationsausgleich. Die Teilchen selbst passieren die Membran nicht. Das heißt: Das Wasser kann hinein oder hinaus, aber die Teilchen können das nicht. Es handelt sich daher um einen einseitigen Prozess. Bei der Osmose können die gelösten Stoffe die Membran nicht passieren, weshalb nur Wasser in eine Richtung (entweder in die Zelle hinein oder aus der Zelle hinaus) diffundiert, um das Konzentrationsgefälle indirekt auszugleichen.

Abgrenzung Diffusion / Osmose

Die Osmose ist eine spezielle Form der Diffusion. Bei der Diffusion geht es um einen Ausgleich der Teilchen im Raum – ohne eine Membran als Barriere. Bei der Osmose geht Wasser durch eine Membran. Dieser gerichtete Wasserfluss macht Osmose zu einer „einseitigen“ Diffusion.

Ein alltägliches Beispiel für Osmose sind die aufgeweichten und runzligen Finger nach längerem Baden. Das Badewasser hat im Vergleich zu den Hautzellen eine höhere Wasserkonzentration als in den Zellen, wo sich mehr gelöste Stoffe wie etwa Salz befinden. Durch Osmose diffundiert Wasser aus dem Badewasser in die Zellen der äußeren Hautschicht, da der Körper versucht, das Konzentrationsgefälle auszugleichen. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: Das reine H2O aus dem Badewasser läuft in die Zelle. Die Hautzellen nehmen Wasser auf, schwellen an und die Haut an den Fingerspitzen weicht auf.

Im Meerwasser hingegen passiert dies nicht oder deutlich weniger, da die Salzkonzentration im Meerwasser höher ist. Dadurch entsteht kein oder nur ein geringes Konzentrationsgefälle, sodass kaum Wasser in die Zellen eindringen kann.

Video – Diffusion Osmose Abgrenzung: „Diffusion und Osmose beim Menschen“, Pflege Kraft, youtube

Wie können sich Zellen erneuern?

Mitose – Zellteilung. Aus einer Mutterzelle entstehen zwei Tochterzellen. Die Erneuerungsrate variiert stark zwischen verschiedenen Zelltypen. Nach zwei Jahren besteht unsere Leber aus komplett neuen Zellen. Unser Skelett nach zehn Jahren. Nur das Herz erneuert sich nicht vollständig – maximal 40% erneuern sich.

Was sind Chromosomen bzw. was ist die DNA?

Die DNA (Desoxiribonukleinsäure) speichert die genetische Information des lebenden Organismus. Die DNA befindet sich im Zellkern und ist in Form von Chromosomen organisiert. Chromosomen sind kettenförmige Strukturen aus DNA und Proteinen.

GEWEBE

Definition Gewebe

Gewebe ist ein Verband von Zellen, die denselben Aufbau und dieselbe Funktion haben.

Gewebslehre Fachterminus

Histologie

Die 5 Haupt-Gewebsarten des Körpers

• Muskelgewebe

• Nervengewebe

• Epithelgewebe

• Bindegewebe

• Stützgewebe

Gewebsarten und ihr Vorkommen im Körper

Muskelgewebe: Cor, Gaster, Enter

Nervengewebe: Encephalon, Medulla spinalis

Epithelgewebe: Dermis, Enter

Bindegewebe: Sehnen, Bänder

Stützgewebe: Knochen, Knorpel

Epithelgewebe

Epithelgewebe ist eine der fünf Hauptgewebearten des Körpers. Es bedeckt innere und äußere Körperoberflächen, also zum Beispiel Haut und Schleimhäute. In der Schleimhaut dient das Epithelgewebe unter anderem der Reinigung. Es hält Staubpartikel, Krankheitserreger oder andere Fremdstoffe zurück oder transportiert diese ab. Je nach Ort kann Epithelgewebe aber auch Aufgaben wie Schutz, Sekretion (zum Beispiel Schleimproduktion) oder Aufnahme (zum Beispiel Mikrovilli im Darm) übernehmen.

Epithelgewebe und ihr Vorkommen im Körper

• Netzhaut des Auges (Sinnesepithel)

• obere Atemwege (Flimmerepithel)

• Drüsen (kubisches Epithel)

• Harnblase, Harnröhre (prismatisches Epithel)

• äußere Haut, Speiseröhre, After, Scheide (Plattenepithel)

• Lungenbläschen, Blutgefäße (Plattenepithel)

• Dünndarm (prismatisches Epithel)

Die Aufgabe des Epithelgewebes

Epithelgewebe kleidet Oberflächen aus und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen. Es übernimmt Funktionen wie die Aufnahme von Stoffen (z. B. Darmzotten), die Absonderung von Sekreten (Drüsenepithel) und die Wahrnehmung von Reizen (Sinnesepithel, z. B. Netzhaut des Auges).

Die Schleimhaut: Definition

Die Schleimhaut (Mukosa) bildet eine Schicht, die vor mechanischen, chemischen und bakteriellen Einflüssen schützt. Sie besteht aus einem Epithelgewebe, das je nach Funktion unterschiedlich gestaltet ist (z. B. Flimmerepithel in den Atemwegen oder Resorptionsepithel im Darm).

Strukturen des Epithelgewebes

– Flimmerepithel

– Kubisches Epithel

– Plattenepithel

– Prismatisches Epithel

– Zylinderepithel

Flimmerhaare: Definition und Funktion

Flimmerhaare dienen dem Transport von Sekreten und Partikeln. In den Atemwegen transportieren sie beispielsweise Staub- und Schadstoffpartikeln mithilfe von Schleim in Richtung Rachen, wo dieser abgehustet werden kann.

Drüsengewebe

Die Aufgabe von Drüsengewebe

Drüsengewebe hat die Aufgabe, Sekrete zu produzieren und abzugeben. Die Sekretion erfolgt je nach Drüsenart entweder nach außen (exokrine Drüsen, z. B. Schweiß oder Speichel) oder in den Blutkreislauf (endokrine Drüsen, z. B. Hormone).

Der Unterschied zwischen endokrinen und exokrinen Drüsen

Exokrine Drüsen geben ihre Sekrete nach Außen ab (z.B.: Speichel, Schweiß). Endokrine Drüsen geben ihre Sekrete (meist Hormone) nach Innen (direkt ins Blut) ab.

Beispiele für exokrine Drüsen

• Speicheldrüsen

• Schweißdrüsen

• Talgdrüsen

• Tränendrüsen

• Milchdrüsen

• Bauchspeicheldrüse (exokriner Anteil)

Weitere Arten von Gewebe

Gewebearten, die zum Stützgewebe gehören

• Bindegewebe

• Fettgewebe

• Knorpelgewebe

• Knochengewebe

Die Funktion des Fettgewebes

Ist vor allem ein Nährstoffdepot. Dient zur Wärmeisolation und als Polster an mechanisch stark beanspruchten Stellen.

Ödem: Definition

Sind abnorme Wasseransammlungen im Bindegewebe. Kommen etwa bei Herz- und Nierenerkrankungen vor.

Die Aufgaben des Bindegewebes

Das Bindegewebe ist Stütze und Schutz von Strukturen.

Stützgewebe: Funktion

Befindet sich dort im Körper, wo Zug- und Druckfestigkeit sowie Elastizität gefordert ist.

Die anatomischen Strukturen des Stützgewebes

Zum Stützgewebe gehören das Bindegewebe, Knochen (Skelettsystem) und Knorpel (Gelenke, Ohrmuschel, Nase).

Die Aufgaben von Knorpelgewebe

• als Stoßdämpfer

• dass Knochen nicht aneinander reiben

Vorkommen von Knorpelgewebe im Körper

• Gelenke (z. B. Knie, Hüfte)

• Bandscheiben der Wirbelsäule

• Ohrmuschel

• Nasenspitze

• Kehlkopf

• Luftröhre

Knochengewebe

Knochengewebe besteht aus Knochenzellen und einer Zwischenzellensubstanz, die aus kollagenen Fasern und Kalksalzen aufgebaut ist.

Knochengewebe: Aufbau und Zusammensetzung

Knochenrinde: Kortikalis

Innere Schicht der Knochen: Spongiosa

Periost und Kortikalis: Definition und Abgrenzung

Periost = Knochenhaut (die äußere Schicht des Knochens, in der Blutgefäße eingebettes sind und Nerven verlaufen).

Kortikalis = Knochenrinde

Bild: Periost und Kortikalis, gelenk-klinik.de

Das rote Knochenmark: Bildung von Blutzellen

Im roten Knochenmark werden Blutzellen gebildet, darunter rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten). Die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) werden in deutlich größerem Anteil im roten Knochenmark produziert als die anderen Blutzellen.

Das Muskelgewebe

Das Muskelgewebe hat die Aufgabe, durch Kontraktionen Bewegungen zu ermöglichen, sowohl willkürlich (z. B. Bewegung von Armen und Beinen durch Skelettmuskulatur) als auch unwillkürlich (z. B. Herzschlag, Bewegung des Darms).

Der Unterschied zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Muskulatur

Der Unterschied zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Muskulatur liegt in der Steuerung: Willkürliche Muskulatur wird bewusst durch das zentrale Nervensystem kontrolliert, unwillkürliche Muskulatur wird automatisch vom vegetativen Nervensystem gesteuert.

Die Verteilung der Muskeltypen im menschlichen Körper

• Glatte Muskulatur: Magen, Darm, Blase, Blutgefäße (unwillkürlich)

• Quergestreifte Muskulatur: Arme, Beine, Bauchwand (willkürlich)

• Herzmuskulatur: Herz (unwillkürlich)

Das Nervengewebe

Das Nervengewebe hat die Aufgabe, Reize aufzunehmen und weiterzuleiten, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Körperbereichen und dem Gehirn zu ermöglichen. Es steuert sämtliche Körperfunktionen.

Die Verteilung von Nervengewebe im Körper

Nervengewebe befindet sich im gesamten menschlichen Körper. Es befindet sich zentral im Encephalon und in der Medulla spinalis (zentrales Nervensystem) sowie in den peripheren Nerven, die alle Körperregionen versorgen (peripheres Nervensystem).

Untersuchung zur Analyse der Leitungsgeschwindigkeit peripherer Nerven

Die Leitungsgeschwindigkeit peripherer Nerven kann durch die Nervenleitgeschwindigkeitsmessung (NLG) untersucht werden.

Durch welche physikalischen Reize kann ein Nerv aktiviert werden?

Ein Nerv kann durch elektrische Reize, mechanischen Druck oder thermische Reize aktiviert werden.

Organe

Organe: Definition

Ein Organ ist ein spezialisierter Körperteil. Er setzt sich aus unterschiedlichen Zellen und Geweben zusammen. Einzelne Organe sind durch Organsysteme miteinander verbunden.

Innere und äußere Organe: Einteilung

Innere Organe befinden sich im inneren des Körpers:

• Speiseröhre

• Herz

• Lunge

• Leber

• Magen

• Darm

Äußere Organe sind die Haut und die äußeren Geschlechtsorgane.

Der Bewegungsapparat

Der Bewegungsapparat des Menschen besteht aus harten und weichen Strukturen, die zusammen die Bewegung des Körpers ermöglichen.

Drei zentrale Strukturen des Bewegungsapparates

Drei Komponenten sind dabei besonders wichtig. Sie bilden das Grundgerüst für Stabilität und Beweglichkeit.

Der Bewegungsapparat setzt sich aus drei zentralen Strukturen zusammen:

• Muskeln

• Knochengerüst

• Gelenke

Neben diesen drei Strukturen gehören noch die Sehnen und Bänder zu den Hauptkomponenten des Bewegungsapparates. Weitere Bestandteile des Bewegungsapparates sind die Knorpel und die Faszien.

Zwei zentrale Aufgaben des Skeletts

Das Skelett bildet das stabile Grundgerüst des Bewegungsapparates. Es dient als Ansatzpunkt für Muskeln, Sehnen und Bänder und erfüllt zwei grundlegende Funktionen für den menschlichen Körper:

• dient als Stütze für den Körper

• dient als Schutz der Organe

Zudem speichert das Skelett Mineralien (wie Kalzium) und bildet im Knochenmark Blutzellen.

Vier zentrale Aufgaben des Bewegungsapparats

• Haltung des Körpers

• Formgebung und Größe des Körpers

• Bewegung des Körpers

• Fortbewegung

Aktiv / Passiv: Die Unterteilung des Bewegungsapparates

Der Bewegungsapparat unterteilt sich in zwei Hauptkomponenten:

Aktiver Bewegungsapparat:

• (Skelett)-Muskulatur

• Sehnen

Passiver Bewegungsapparat:

• Knochen

• Knorpel

• Bänder

Die Faszien gehören ebenfalls zum aktiven Bewegungsapparat und die Gelenke zum passiven (da sie selbst keine aktive Bewegung erzeugen).

Die Einteilung des Skeletts

Das Skelett bildet den passiven Teil des Bewegungsapparates und besteht aus allen Knochen des Körpers, vom größten Knochen, dem Oberschenkelknochen, bis hin zum kleinsten, dem Steigbügel im Ohr.

• Schädel (Schädeldach bis Schädelbasis)

• Schultergürtel (Scapula & Clavicula)

• Rumpfskelett (Atlas bis Abdomen, dorsal bis Os coccygis)

• Beckengürtel (Os ilium, Os ischii, Os pubis)

• obere Extremitäten (Humerus, Ulna, Radius, Phalanges)

• untere Extremitäten (Femur, Tibia, Fibula, Digiti pedis)

Die Knochen

Die wichtigsten Knochen des menschlichen Körpers

Schlüsselbein

Clavicula

Rippen

Costae

Oberschenkelknochen

Femur

Wadenbein

Fibula

Wirbelsäule

Columna vertebralis

Schambein

Os pubis

Zehen

Digiti pedis

Oberschenkelhals

Collum femoris

Schulterblatt

Scapula

Schädel

Cranium

Kniescheibe

Patella

Elle

Ulnar

Kreuzbein

Os sacrum

Sitzbein

Os ischii

Steißbein

Os coccygis

Becken

Pelvis

Brustbein

Sternum

Oberarmknochen

Humerus

Schienbein

Tibia

Speiche

Radius

Darmbein

Os ileum

Finger

Phalanges

Erster Halswirbel

Atlas

Augenhöhlen

Orbita

Einteilung der Knochen nach ihrer Form

Röhrenknochen: enthalten Knochenmark, z.B. Humerus & Femur

Platte Knochen: z.B. Scapulae & Pelvis

Kurze Knochen: oft würfel- oder quaderförmig (z.B. Hand- und Fußwurzelknochen)

Unregelmäßig geformte Knochen: z.B. Gesichtsschädel & Stirnbein

Feste Knochenverbindungen (Synarthrosen): Arten

Knöcherne Synarthrosen: z.B. Os sacrum

Knorpelige Synarthrosen: z.B. Bandscheiben

Bindegewebige Synarthrosen: z.B. Schädelnähte

Die Gelenke

Gelenke Definition

sind bewegliche Verbindungen zwischen Knochen

Unechte und echte Gelenke: Der Unterschied

Unechte Gelenke: sind nur eingeschränkt beweglich

Echte Gelenke: sind beweglich

Im menschlichen Körper gibt es über 100 echte Gelenkverbindungen.

Der Aufbau eines Gelenks

• Gelenkkopf und Gelenkpfanne bilden die Grundstruktur.

• Gelenkknorpel ermöglichen reibungsarme Bewegungen.

• Gelenkspalt ist der Raum zwischen den Knochen, gefüllt mit Gelenkflüssigkeit.

• Gelenkschmiere (Synovia) sorgt für die Schmierung der Gelenkflächen (= Gelenkflüssigkeit).

• Gelenkkapsel umschließt das gesamte Gelenk und bietet Stabilität.

Bildmaterial:

Gelenk zum selbst beschriften (Bild: KI, bearbeitet)

Gelenk Auflösung (Bild: KI, bearbeitet)

Davon ist das Gelenk anatomisch umgeben

Gelenkkapsel

Der Schädel

Der lateinische Begriff für Schädel

Cranium

Bild: Schädel, wikipedia

Die anatomische Einteilung des Schädels

Gehirnschädel:

• Schädeldach

• Schädelbasis (Querschnitt Transversalebene)

Bild: Gehirnschädel, Uni Zürich

Das Schädeldach besteht aus folgenden Plattenknochen:

• 1 Stirnbein

• 2 Scheitelbeine

• 2 Schläfenbeine

• 1 Hinterhauptbein

Bilder:

Schädeldach, wikipedia

Schädelbasis, cla.de (Lehrmittel Krankenpflege)

Der Gesichtsschädel besteht aus:

• Augenhöhle

• Jochbein

• Nasenbein

• Oberkiefer

• Unterkiefer

• Tränenbein

• Siebbein

Bild: Gesichtsschädel, Uni Zürich

Bild Gesichtsschädel zum selbst beschriften, pixabay, @GDJ

Der Gehirnschädel besteht aus folgenden Plattenknochen

• 1 Stirnbein

• 2 Scheitelbeine

• 2 Schläfenbeine

• 1 Hinterhauptbein

s. 12.2., Schädeldach (Gehirnschädel = Schädeldach)

Bild Gehirnschädel zum selbst beschriften, pixabay, @GDJ

Die Knochennähte des Schädels: Definition

Der Schädel besteht aus Plattenknochen, die durch Knochennähte miteinander verbunden sind. Bei der Geburt besteht der Schädel aus 22 Knochen (um elastisch für das Gehirnwachstum zu sein), welche erst mit etwa 3 Jahren zusammenwachsen. Bei diesem Verknöcherungsprozess werden die sogenannten Fontanellen durch die Knochennähte fest miteinander verbunden.

Bild: Fontanelle, wikipedia

Der Schädel: Funktion

Schutz des Gehirns

Der Sitz der Schädelbasis

Die Schädelbasis ist der Teil des Schädels, auf dessen Innenseite das Gehirn aufliegt (Querschnitt Transversalebene). Es wird in folgende Regionen unterteilt:

- Vordere Schädelgrube

- Mittlere Schädelgrube

- Hintere Schädelgrube

Bild: Schädelbasis, flexikon.doccheck.com

Hier mündet der Schädel in die Wirbelsäule

Hinterhauptbein (umrandet das große Hinterhauptloch, durch welches das Rückenmark zum Rückenmarkskanal zieht)

Bild: Hinterhauptbein, wikipedia

Nasennebenhöhlen: Definition

Luftgefüllte, mit Schleimhaut ausgekleidete Knochenhöhlen, welche in Verbindung mit der Nase stehen.

Einteilung:

Stirnhöhle

Siebbeinzellen

Kieferhöhle

Keilbeinhöhle

Bild: Nasennebenhöhlen, gesundheitsinformation.de (IQWIG)

Brustkorb und Wirbelsäule

Die anatomischen Strukturen des Brustkorbs

• Brustbein (Sternum): Das zentrale Knochenstück an der Vorderseite des Brustkorbs.

• Rippen (Costae): 12 Paare, die den Brustkorb bilden, unterteilt in echte, falsche und freie Rippen.

• Brustwirbelsäule (Vertebrae thoracicae): Der hintere Teil des Brustkorbs, bestehend aus 12 Brustwirbeln.

• Zwischenrippenmuskulatur (Interkostalmuskulatur): Muskeln zwischen den Rippen, die für die Atembewegungen wichtig sind.

• Brusthöhle (Thoraxraum): Enthält die Lunge, das Herz und große Gefäße wie die Aorta und die Hohlvenen.

• Zwerchfell (Diaphragma): Die muskuläre Trennwand zwischen Brust- und Bauchhöhle, die bei der Atmung hilft.

Bild: Der Brustkorb – deutsche Bezeichnungen zum selbst beschriften (KI-generiert, bearbeitet)

Bild: Der Brustkorb – lateinische Bezeichnungen zum selbst beschriften (KI-generiert, bearbeitet)

Bild: Der Brustkorb – Auflösung (KI-generiert, bearbeitet)

Das schützt der Brustkorb

Der Brustkorb schützt lebenswichtige Organe sowie Teile der Speise- und Luftröhre.

Diese anatomischen Strukturen befinden sich im Brustkorb

• Cor

• Pulmones

• tlw. Ösophagus

• tlw. Trachea

• Blutgefäße

• Thymus (bei Kindern und Jugendlichen)

Echte und unechte Rippen: Der Unterschied

Der Unterschied zwischen echten und unechten Rippen liegt in ihrer Verbindung zum Brustbein:

Echte Rippen: Die Rippenpaare 1-7 sind direkt über Knorpel mit dem Brustbein verbunden.

Unechte Rippen: Die Rippenpaare 8-10 sind nicht direkt, sondern über einen gemeinsamen Knorpelbogen mit dem Brustbein verbunden.

Freie Rippen: Die Rippenpaare 11 und 12 werden als freie Rippen bezeichnet. Sie haben überhaupt keine Verbindung zum Brustbein.

Bild: Echte, unechte und freie Rippen, doccheck.com

Rippen: Fachausdruck und Anzahl (beim Menschen)

Der Mensch besitzt insgesamt 24 Rippen, also 12 Paare. Diese sitzen auf den 12 Brustwirbeln. Die medizinische Bezeichnung für Rippe lautet Costa (Plural: Costae).

Zwischen den Rippen: Zwischenrippenmuskulatur

Zwischen den Rippen befinden sich die Zwischenrippenmuskeln (Interkostalmuskulatur), die für die Atembewegungen verantwortlich sind, sowie die Nerven (Interkostalnerven) und Blutgefäße (Interkostalgefäße). Bindegewebe verbindet die Rippen miteinander.

An der Innenseite der Rippen: Interkostalgefäße und Interkostalnerven

An der Innenseite der Rippen befinden sich die Interkostalgefäße (Arterien und Venen) und die Interkostalnerven.

Diese Strukturen sind wichtig für die Versorgung mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen sowie für die Weiterleitung von Nervenimpulsen.

Fachterminus Wirbelsäule

Columna vertebralis

Die 5 Abschnitte der Wirbelsäule

• 7 Halswirbel- Halswirbelsäule / HWS

• 12 Brustwirbel- Brustwirbelsäule / BWS

• 5 Lendenwirbel- Lendenwirbelsäule / LWS

• Kreuzbein: 5 zusammengewachsenen Wirbeln

• Steißbein: 4 zusammengewachsenen – verkümmerte Wirbel

Bild Wirbelsäule: Kantonsspital Winterthur, Schweiz

Diese anatomischen Strukturen befinden sich am Ende der Wirbelsäule

Os sacrum, Os coccygis

Die Bandscheiben: Definition

„Zwischenwirbelscheiben“. Liegen zwischen den Wirbelkörpern der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Dienen der Stoßdämpfung (hüpfen, laufen) und gewährleisten die Beweglichkeit.

Bild: Bandscheiben, medi-karriere.de

Die 5 Elemente des Wirbels

• Wirbelkörper

• Wirbelbogen – umschließt das Wirbelloch

• Dornfortsatz

• Querfortsätze: 2 obere und 2 untere

• Gelenksfortsätze

Bild: Wirbel: Uni Saarland

Bild zum selbst beschriften, anatomyatlases.org (Tipp: „Bild in neuem Tab öffnen“)

Krümmungen der Wirbelsäule

Lordose: Krümmung der Wirbelsäule nach ventral (Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule)

Kyphose: Krümmung der Wirbelsäule nach dorsal (Brustwirbelsäule, Kreuzbein)

Extremitäten

Die Knochen der oberen Extremität mit den jeweiligen fachlichen Bezeichnungen, ausgenommen kurze Knochen

• Oberarmknochen (Humerus)

• Elle (Ulna) und Speiche (Radius) im Unterarm

• Hand (Manus) und Fingerknochen (Phalanges)

Bild: Die Knochen der oberen Gliedmaßen, visiblebody.com

Bild zum selbst beschriften, pixabay, @GDJ

Die Knochen der unteren Extremität mit den jeweiligen fachlichen Bezeichnungen, ausgenommen kurze Knochen

Oberschenkelknochen (Femur)

Kniescheibe (Patella)

Schienbein (Tibia) und Wadenbein (Fibula) im Unterschenkel

Fuß (Pes) und Zehen (Digiti pedis)

Bild: Die Knochen der unteren Gliedmaßen, visiblebody.com (suchen nach „Die Knochen der unteren Gliedmaßen“)

Bild zum selbst beschriften, pixabay, @GDJ

Diese anatomische Struktur bricht sehr oft nach einem Sturz, besonders bei alten Menschen oder bei Menschen mit Osteoporose (am Femur)

Am Femur bricht häufig der Oberschenkelhals (Collum femoris).

Bild: Oberschenkelhals, pflege.de

Hier befinden sich die Sprunggelenke beim Menschen

Am Übergang von Unterschenkel und Fuß. Das Sprunggelenk besteht aus drei Knochen – Fibula, Tibia und Talus. Das Sprunggelenk wird eingeteilt in das obere Sprunggelenk und das untere Sprunggelenk.

Bilder:

Knöchel, visiblebody.com (nach „Knöchel“ suchen, liefert eine Beschreibung des Sprunggelenks)

Die drei Hauptknochen des Sprunggelenks, anatomy.app

Das Becken

Mit diesen Abbildungen kannst du die hier beim Thema „Becken“ vorkommenden Bezeichnungen einüben:

Bild: Das Becken – deutsche Bezeichnungen (KI-generiert, bearbeitet)

Bild: Das Becken – lateinische Bezeichnungen (KI-generiert, bearbeitet)

Bild: Das Becken – Auflösung (KI-generiert, bearbeitet)

Fremdwort für Becken

Pelvis

Das Becken: Funktion

Das Becken trägt das Gewicht des Oberkörpers. Es schützt die im Beckenraum befindlichen Organe (Vesica urinaria, Enter, Rektum, Uterus).

Aus diesen Knochen wird der Beckengürtel gebildet

Der Beckengürtel wird aus Os ilium (Darmbein), Os ischii (Sitzbein) und Os pubis (Schambein) gebildet.

Bild: Beckengürtel, visiblebody.com

Diese drei Knochen bilden das Hüftbein und sind miteinander verschmolzen

Das Hüftbein besteht aus Os ilium (Darmbein), Os ischii (Sitzbein) und Os pubis (Schambein).

Bild: Hüftbein, gelenk-klinik.de

Bild zum selbst beschriften: Die Knochen des Beckens, Ansicht anterior, anatomyatlases.org

Diese anatomischen Strukturen (Organe) befinden sich im großen bzw. kleinen Becken

Im großen Becken: Teile des Dünn- und Dickdarms.

Im kleinen Becken: Vesica Urinaria, Rectum, bei Frauen Uterus und Ovaria, bei Männern Prostata.

Bild: Für größere Ansicht klicken. (KI-generiert)

Bilder zum selbst beschriften:

Die äußeren und inneren weiblichen Geschlechtsorgane, Querschnitt Sagittalebene, anatomyatlases.org

Die äußeren und inneren männlichen Geschlechtsorgane, Querschnitt Sagittalebene, anatomyatlases.org

Die Muskulatur

So wird ein Muskel erregt

durch elektrische Impulse aus den Nerven, lösen eine Kontraktion aus

Möglichkeiten von Muskelbewegungen

Die wichtigsten Muskelbewegungen sind:

• Flexion & Extension

• Abduktion & Adduktion

• Pronation & Supination

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: s. Bewegungslehre, Gelenksmechaniken💡🧩 🪢

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: s. Bewegungslehre, Muskelaktivitäten💡🧩 🪢

Der Aufbau eines Muskels

Auf mikroskopischer Ebene setzt sich der Muskel wie folgt zusammen:

Muskelfasern: die eigentlichen Muskelzellen, sind zu Muskelfaserbündeln gruppiert

Bindegewebshülle (Faszien): umgeben den Muskel

Nerven und Blutgefäße: zur Versorgung

Myofibrillen: Innerhalb der Muskelfasern

Bild: Muskeln und Sehnen, ardalpha.de

Die Anbindung des Muskels an den Knochen

Die Sehnen befinden sich an den Enden des Muskels und verbinden diesen mit den Knochen.

Agonist, Antagonist und Synergist: Definition

Agonist: Der Muskel, der eine bestimmte Bewegung aktiv ausführt (z. B. Bizeps beim Beugen des Arms).

Synergist: Ein Muskel, der die Bewegung des Agonisten unterstützt.

Antagonist: Ein Muskel, der die entgegengesetzte Bewegung ausführt (z. B. Trizeps beim Strecken des Arms).

VIEL GLÜCK BEI DER PRÜFUNG! 🍀

Weiter zu Anatomie Teil 3: Das Blut

Beitragsbild: pixabay, @zedinteractive