Unterrichtsfach: Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege inklusive Pflegetechnik

30.01.2026

In den ersten Wochen geht es darum, dich optimal auf dein erstes Praktikum vorzubereiten. Dazu gehört, grundlegende Fähigkeiten zu erlernen, die in der pflegerischen Versorgung unerlässlich sind. Unter anderem wirst du lernen, wie man den Puls misst und den Blutdruck kontrolliert. Dies wird schon im ersten Praktikum zu deinen täglichen Aufgaben gehören.

1. DER PULS

INHALT PULS

1.1. Definition Puls

1.2. Die Beobachtungskriterien der Pulsbeobachtung

1.3. Puls-Normalwerte

1.4. Abweichungen der Herzfrequenz

1.5. Herzrhythmusstörungen

1.6. Die Pulsqualitäten

1.7. Puls messen: Die Technik

Das muss die Pflegeassistenz über den Puls wissen:

➤ Die Beobachtungskriterien der Pulsbeobachtung nennen.

➤ Die Normalwerte vom Puls bei Erwachsenen und alten Menschen angeben.

➤ Den Begriff Tachykardie kennen und physiologische und pathologische Ursachen nennen.

➤ Den Begriff Bradykardie kennen und physiologische und pathologische Ursachen nennen.

➤ Die 3 Pulsarrhythmien erklären.

➤ Den Begriff Zwillingspuls erklären.

➤ Den Begriff Extrasystolen erklären.

➤ Unterschiedliche Pulsqualitäten und deren Ursachen nennen.

➤ Die Technik des Pulsmessens demonstrieren.

Definition Puls

Der Puls informiert über den aktuellen Status der Herz-Kreislauf-Situation. Akute und chronische Störungen können sich durch Pulsveränderungen bemerkbar machen, z.B.: Tachykardie, Bradykardie, Pulsarrhythmien (geben einen Hinweis auf eine Verletzung, Erkrankung oder Vergiftung).

Definition: Komm1a

Der Puls ist der fühlbare Druck des Blutes in den Arterien, der durch das Pumpen des Herzens entsteht (“Anstoßen der Blutwelle an die Arterienwand”).

Die Beobachtungskriterien der Pulsbeobachtung

Beobachtungskriterien:

Pulsfrequenz – Pulsrhythmus – Pulsqualität

a. Pulsfrequenz

Pulsfrequenz =

Herzfrequenz (bei gesunden Menschen)

Definition:

Die Pulsfrequenz beschreibt die Anzahl der tastbaren Pulswellen pro Minute. Sie entspricht der Herzfrequenz, also der Anzahl der Herzschläge pro Minute (bei gesunden Menschen).

AUSNAHME: Es gibt bestimmte medizinische Zustände, bei denen die Pulsfrequenz von der tatsächlichen Herzfrequenz abweichen kann (z.B. Herzrhythmusstörungen).

b. Pulsrhythmus

Pulsrhythmus =

Herzrhythmus (bei gesunden Menschen)

Definition:

Der Pulsrhythmus ist die Schnelligkeit, der Takt (“Schlagfolge”) des Herzens.

c. Pulsqualität

Die Pulsqualität beschreibt die Spannung, also den Druck, der zum Abdrücken der Arterie erforderlich ist, und die Füllung der Arterie, die das Volumen des Blutes widerspiegelt.

Pulsqualität =

Spannung und Füllung der Arterie

Puls-Normalwerte

Normalwerte: Komm2a

Frühgeborenes: 90 – 190 Schläge pro Minute

Neugeborenes: 80 – 180 Schläge pro Minute

Kleinkind: 70 – 130 Schläge pro Minute

Schulkind: 70 – 110 Schläge pro Minute

Jugendliche: 60 – 90 Schläge pro Minute

Erwachsene: 60 – 80 Schläge pro Minute

alte Menschen: 70 – 90 Schläge pro Minute

Abweichungen der Herzfrequenz

a. Die Tachykardie

Eine Tachykardie liegt vor, wenn die Herzfrequenz (und damit die Pulsfrequenz) über den normalen Wert ansteigt.

Tachykardie: Komm4a

Tachykardie = erhöhte Herzfrequenz: > 100 Schläge / Minute bei Erwachsenen und alten Menschen in Ruhe.

Mögliche Ursachen einer Tachykardie:

physiologisch: körperliche Anstrengung oder Aufregung

pathologisch: Fieber, Blut- und Flüssigkeitsverlust (hopovolämischer Schock), Vergiftungen, Hypoglykämie

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Erste Hilfe bei Hypoglykämie: Symptome💡🧩 🪢

b. Paroxysmale Tachykardie

Die paroxysmale Tachykardie ist eine plötzliche, anfallsweise auftretende Erhöhung der Herzfrequenz (= Pulsfrequenz), die abrupt beginnt und endet. Betroffene können dabei Symptome wie Beklemmungsgefühle, starke Angst oder Atemnot (Dyspnoe) verspüren.

Paroxysmale Tachykardie =

anfallsweise auftretende Tachykardie

c. Bradykardie

Eine Bradykardie tritt auf, wenn die Herzfrequenz (und damit die Pulsfrequenz) unter den normalen Wert absinkt.

Bradykardie = Komm3a

verminderte Herzfrequenz: < 60 Schläge / Minute bei Erwachsenen und alten Menschen in Ruhe.

Mögliche Ursachen:

physiologisch: Schlaf, tiefe Entspannung, Ruhepuls bei Leistungssportlern

pathologisch: Arzneimittelüberdosierungen, Absaugen von Atemwegssekret

⚠️🚑 ERSTE HILFE MAßNAHME NOTWENDIG! ⚠️🚑 Beim Absaugen von Atemwegssekret kann es zur Bradykardie kommen. Immer auf Pulsfrequenz achten! (Ursache: Reflexbradykardie durch Reizung des Vagusnervs)

Herzrhythmusstörungen

Definition:

Der Herzrhythmus ist der Rhythmus, in dem das Herz schlägt. Es gibt an, wie gleichmäßig oder unregelmäßig das Herz schlägt.

Im Gegensatz dazu gibt die Herzfrequenz an, wie oft das Herz in einer Minute schlägt. Bei einer Herzrhythmusstörung können sowohl der Herzrhythmus unregelmäßig als auch die Herzfrequenz zu hoch (Tachykardie) oder zu niedrig (Bradykardie) sein. Oft kommt es aufgrund einer zu hohen oder zu niedrigen Herzfrequenz zu einer Herzrhythmusstörung.

a. Die Tachyarrhythmie

Die Tachyarrhythmie ist eine Herzrhythmusstörung, die man beim Pulsmessen feststellen kann. Normalerweise werden Herzrhythmusstörungen aber mit dem EKG (Elektrokardiogramm) gemessen.

Das Herz schlägt nicht nur unregelmäßig, sondern auch zu schnell. Die Tachyarrhythmie kombiniert also eine Arrhythmie (unregelmäßiger Herzrhythmus) mit einer Tachykardie (erhöhte Herzfrequenz) (s. Tachykardie > 100 Schläge pro Minute bei Erwachsenen).

Was man beim Pulsmessen bei einer Tachyarrhythmie wahrnimmt:

- Beschleunigter Puls: über 100 Schläge pro Minute

- Unregelmäßiger Rhythmus: unregelmäßige Abstände zwischen den Pulsschlägen

- Veränderliche Pulsstärke: Pulswellen können unterschiedlich stark sein

Tachyarrhythmie:

Herzrhythmusstörung aufgrund zu schneller Herzfrequenz (also unregelmäßig und zu schnell).

Dies ist am Puls erkennbar. Diese Störung kann zu Symptomen wie Schwindel und Herzklopfen führen. (Quelle)

b. Die Bradyarrhythmie

Die Bradyarrhythmie ist eine Herzrhythmusstörung, die man beim Pulsmessen feststellen kann. Normalerweise werden Herzrhythmusstörungen aber mit dem EKG (Elektrokardiogramm) gemessen.

Was man beim Pulsmessen bei einer Bradyarrhythmie wahrnimmt:

- Langsamer Puls: Die Pulsfrequenz ist niedriger als der normale Bereich (weniger als 60 Schläge pro Minute)

- Unregelmäßiger Puls: Die Abstände zwischen den Pulswellen können ungleichmäßig sein, was auf die Arrhythmie hinweist

Das Herz schlägt bei der Bradyarrhythmie nicht nur unregelmäßig (Arrhythmie), sondern auch zu langsam (Bradykardie). Diese Störung kombiniert also eine Arrhythmie (unregelmäßiger Herzrhythmus) mit einer Bradykardie (niedrige Herzfrequenz) (s. Bradykardie < 60 Schläge pro Minute bei Erwachsenen).

Bradyarrhythmie:

Herzrhythmusstörung aufgrund zu niedriger Herzfrequenz (also unregelmäßig und zu langsam).

Symptome einer Bradyarrhythmie können Schwindel und Müdigkeit sein.

c. Die absolute Arrhythmie

Die Absolute Arrhythmie ist eine Herzrhythmusstörung, die man beim Pulsmessen feststellen kann. Normalerweise werden Herzarrhythmien aber mit dem EKG (Elektrokardiogramm) gemessen.

Was man beim Pulsmessen bei einer absoluten Arrhythmie wahrnimmt:

- Völlig unregelmäßiger Rhythmus: Kein gleichmäßiger Abstand zwischen den Pulsschlägen

- Variable Pulsfrequenz: Puls kann je nach Zustand normal, beschleunigt oder leicht verlangsamt sein

- Unterschiedliche Pulsstärke: Manche Pulsschläge fühlen sich kräftiger an, andere schwächer oder fallen ganz aus

Absolute Arrhythmie:

spezielle Form der Herzrhythmusstörung mit absolut unregelmäßiger und beschleunigter Schlagfolge.

Die Absolute Arrhythmie ist das Hauptsymptom von Vorhofflimmern. Im Gegensatz zu anderen Arrhythmien, bei denen es Phasen von normalem Rhythmus geben kann, ist der unregelmäßige Herzschlag bei einer absoluten Arrhythmie dauerhaft vorhanden. Diese Form der Arrhythmie erhöht das Risiko von Komplikationen wie Thrombosen oder Schlaganfällen. (Quelle)

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Erste Hilfe: Wann gibt der Defibrillator einen Schock ab?💡🧩 🪢

Vorhofflimmern ist nicht unmittelbar tödlich, Herzkammerflimmern schon – der Defibrillator wird nur bei Herzkammerflimmern eingesetzt. (Quelle)

d. Der Zwillingspuls

Der Zwillingspuls (Bigeminus) ist eine Herzrhythmusstörung, bei der jeder normale Herzschlag von einem Extraschlag (Extrasystole) gefolgt wird. Dies führt zu einem abwechselnd starken und schwachen Puls. Der Zillingspuls meist harmlos, aber kann auf eine zugrunde liegende Herzkrankheit hinweisen, insbesondere wenn er häufiger auftritt oder mit Symptomen einhergeht.

Bigeminus oder Zwillingspuls:

zwei dicht aufeinanderfolgende Herzschläge mit anschließender Pause

Mögliche Ursachen:

physiologisch: Stress und Angst

pathologisch: Herzkrankheiten, Medikamenteneinnahme (z.B.: Digitalispräparate = herzkraftstärkendes Medikament)

Die Pulsqualitäten

Die tastbaren Pulsqualitäten geben Aufschluss über den Zustand des Herz-Kreislauf-Systems.

Pulsqualitäten:

physiologische Pulsqualität: Pulswelle ist gut spürbar, das Blutgefäß ist gut gefüllt, ohne jedoch zu großen Widerstand zu bieten

pathologische Pulsqualitäten:

sehr hart & verlangsamt: (Schädel-Hirn-Trauma – erhöhter Hirndruck)

harter Puls: kaum unterdrückbar (hoher Blutdruck)

weicher Puls: sehr leicht unterdrückbar, schwach tastbar (Herzerkrankung, Fieber)

kleine Gefäßfüllung: niedriger Blutdruck

fadenförmig & schnell: sehr schwach, kaum tastbar (Schock)

Puls messen: Die Technik

In den meisten Fällen wird der Puls an der Arteria radialis (Speiche, beim Daumen) gemessen.

Dabei zählen wir den Puls 30 Sekunden und multiplizieren den Wert dann x2.

Weitere Arterien zum Pulsmessen:

Der Puls wird ausschließlich an den Arterien gemessen, weil er eine direkte Folge der Herzaktivität in den Arterien ist. Die Pulswelle entsteht durch die Kontraktion des Herzens (Systole). Venen transportieren das Blut passiv zurück zum Herzen, mit Hilfe von Muskelkontraktionen und Venenklappen, deshalb ist keine deutliche Pulswelle vorhanden.

• zentraler Puls zB. Arteria carotis (Hals) oder Arteria femoralis (Leiste)

• peripherer Puls: neben der Arteria radialis auch die Arteria ulnaris (Elle, beim kleinen Finger)

2. DER BLUTDRUCK (RR)

INHALT BLUTDRUCK

2.1. Blutdruck: Die Definition

2.2. Systolischer RR und diastolischer RR: Definition

2.3. Blutdruck Normalwerte

2.4. Abweichungen des Blutdrucks

2.5. Herzstillstand: Asystolie

2.6. Bluthochdruckkrise: Interventionen

2.7. Angina pectoris Anfall: Interventionen

2.8. Indikationen der RR-Messung

2.9. Blutdruck messen: Regeln, die eingehalten werden müssen

2.10. Fehlerquellen bei der Blutdruckmessung

2.11. Blutdruck messen: Die Korotkowtöne

2.12. Die Arterie, an der der Blutdruck gemessen wird

Das muss die Pflegeassistenz über den Blutdruck wissen:

➤ Den Begriff systolischer und diastolischer RR kennen und die Normalwerte nennen.

➤ Den Begriff Blutdruckamplitude und die Normalwerte nennen.

➤ Hypotonie und Ursachen dafür nennen.

➤ Hypertonie kennen, physiologische und pathologische Ursachen sowie Beschwerden, die auf eine Hypertonie hinweisen kennen.

➤ Interventionen wissen, die bei einer Blutdruckkrise und einem Angina-pectoris-Anfall gesetzt werden müssen.

➤ Indikationen der RR-Messung angeben und den Vorgang demonstrieren.

➤ Angeben, welche Regeln eingehalten werden müssen, um vergleichbare Werte beim RR-Messen zu erhalten.

Blutdruck: Die Definition

Definition:

Der Blutdruck ist der Druck, den das Herz durch die Zirkulation des Blutes auf die Gefäßwände ausübt. Er ist unter anderem abhängig von der Schlagkraft des Herzens.

Im medizinischen Alltag wird hierunter idR der arterielle Blutdruck (also der Druck in den großen Arterien) verstanden und der Begriff Gefäßdruck verwendet. Ein chronisch zu hoher oder zu niedriger Blutdruck kann gesundheitsgefährdend sein.

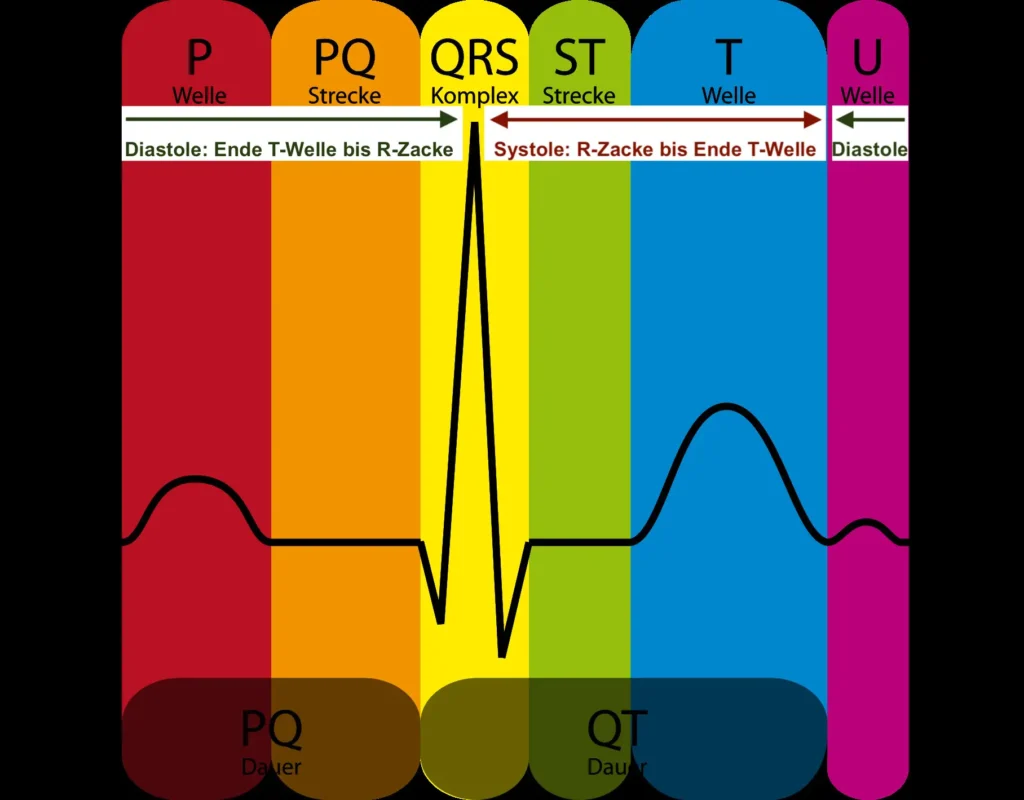

Systolischer RR und diastolischer RR: Definition

Systolischer Blutdruck (systolischer RR): maximaler Druck in den Arterien, der während der Kontraktion (Zusammenziehen) des Herzens (Systole) entsteht, wenn das Blut aus dem Herzen in die Arterien gepumpt wird.

Diastolischer Blutdruck (diastolischer RR): niedrigster Druck in den Arterien, der während der Erschlaffung des Herzens (Diastole) auftritt, wenn das Herz sich mit Blut füllt und sich auf den nächsten Schlag vorbereitet.

Blutdruckamplitude:

Differenz bzw. Abstand zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck. Bei einem Blutdruck von 120/80 mmHg liegt die Amplitude bei 40 mmHg.

Zusatzinfos:

Die Größe der Amplitude ist abhängig vom Schlagvolumen des Herzens. Eine erhöhte Blutdruckamplitude kann auf Arteriosklerose hinweisen. Eine niedrige Blutdruckamplitude tritt auf, wenn das Herz nicht genug Druck erzeugen kann (z.B. bei Schockzuständen). (Quelle)

Blutdruck Normalwerte

Normalwerte:

120 / 80 mmHg – Erwachsene

139 / 89 mmHg – alte Menschen

ab 140 Systole – Hypertonie (auch bei alten Menschen)

Laut europäischer Leitlinie gilt ein systolischer Wert von 140 bereits als Hypertonie Grad I.

Abweichungen des Blutdrucks

Abweichungen:

a. Hochnormal

b. Hypotonie (primäre/sekundäre)

c. Orthostatische Hypothonie

d. Hypertonie (primäre/sekundäre, Grade I bis III)

e. Bluthochdruckkrise (Hypertensive Krise)

a. Hochnormal

Der hochnormale Blutdruck befindet sich im oberen Bereich des normalen Blutdrucks, gilt aber noch nicht als Hypertonie.

Der Hochnormale Blutdruck liegt bei 130–139/85–89 mmHg.

Österreich richtet sich nach den Leitlinien der European Society of Hypertension (ESH), der European Society of Cardiology (ESC) und dem Österreichischen Blutdruckkonsens 2019.

b. Hypotonie

Definition: Komm5a

niedriger Blutdruck, < 100/60 mmHg bei Frauen und < 110/70 bei Männern (Erwachsene und alten Menschen, abhängig davon, ob die Patientin/der Patient über Symptome klagt)

Schon ein Blutdruck von <120/70 mmHg kann bei alten Menschen problematisch sein, da er das Sturzrisiko erhöht.

Mögliche Ursachen:

Physiologische Ursachen: Schlaf, Hungerzustand, bei Sportlern im Ruhezustand

Pathologisch:

primäre Hypotonie: ohne erkennbare Ursache, oft in Verbindung mit körperlicher Inaktivität

sekundäre Hypotonie: Schock durch Blutverlust (hypovolämischer Schock), Schock durch Dehydration (hypovolämischer Schock), medikamentöse Hypotonie (z.B. Sedativa, Hypnotika, Antihypertensiva), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen), hormonell bedingte Hypotonie (oft in der Pubertät), Schilddrüsenunterfunktion

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Was ist Herzinsuffizienz?💡🧩 🪢

Symptome, die auf eine Hypotonie hinweisen können: Schwindel (meist aufgrund von Dehydration), kalter Schweiß (z.B.aufgrund von Schmerzen oder hypovolämischen Schock), Blässe (z.B.aufgrund von Blutverlust oder Kreislaufversagen), Leistungseinbußen und rasche Ermüdbarkeit (aufgrund von Sauerstoffmangel), Tachykardie (z.B. aufgrund von Flüssigkeitsmangel, Blutverlust oder Stressreaktionen), Kollapsneigung (aufgrund von starkem Blutdruckabfall oder Kreislaufversagen), Tremor (aufgrund von Unterzuckerung oder vegetativer Stressreaktion), Kopfschmerzen (aufgrund von Durchblutungsstörungen oder Sauerstoffmangel)

c. Orthostatische Hypotonie

Definition:

im Liegen sind die RR-Werte normal, beim Aufstehen RR-Abfall mit Schwindelgefühl und „Schwarz vor Augen“-Werden, bedingt durch O2-Mangel im Gehirn. Pflegende sollten daher Patienten zum langsamen Aufstehen anhalten – STURZGEFAHR!

d. Hypertonie

= Bluthochdruck: Komm6a

Überschreitung des altersgemäß normalen Blutdrucks, ab einem Wert von 140/90 mmHg bei Erwachsenen und alten Menschen

Symptome: Komm7a

Patienten sind oft beschwerdefrei, gelegentlich Kopfschmerzen oder Nasenbluten.

Hypertonie Grade:

Hypertonie Grad I (mild): ab 140/90 mmHg

Hypertonie Grad II (moderat): ab 160/100 mmHg

Hypertonie Grad III (schwer): ab 180/110 mmHg

Mögliche Ursachen:

Physiologisch: während körperlicher Anstrengung, Sport, Erregung und Wut, Schmerzen

Pathologisch:

primäre Hypertonie: ohne erkennbare Ursache (begünstigend: Rauchen, Übergewicht, mangelnde körperliche Bewegung, hoher Salzkonsum, andauernder Stress)

sekundäre Hypertonie: angeborene Aortenverengung, Nierenerkrankungen

e. Bluthochdruckkrise (Hypertensive Krise)

Bluthochdruckkrise: plötzlicher massiver RR-Anstieg Komm8a

Blutdruckwerte ab 180/120 mmHg gelten lt. European Society of Cardiology als potenziell krisenhaft.

Blutdruckwerte ab 220 mmHg systolisch fallen klar in den Bereich eines hypertensiven Nofalls → Sofortige Notfallmaßnahmen einleiten – Arzt informieren!

Symptome:

Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel

Schon ab einem systolischen Wert von 180 kann es zu schwerwiegenden Folgen wie Hirnblutungen kommen.

⚠️🚑 ERSTE HILFE MAßNAHME NOTWENDIG! ⚠️🚑

Interventionen:

– Oberkörper hoch

– Arzt informieren

– beruhigen, nicht alleine lassen

– beengte Kleidung öffnen

– Arzt gibt ein blutdrucksenkendes Medikament

– regelmäßige Kontrolle von RR, Puls, Atmung und Bewusstsein

– Dokumentation

Chronisch hoher Blutdruck: Diese Krankheiten können die Folge sein

Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck (Hypertonie) kann ein Hinweis für viele verschieden Erkrankungen sein. Er kann sowohl auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Dauerhafter Bluthochdruck führt zu Ablagerunden und Verengungen in den Gefäßwänden (Arteriosklerose), und das kann wiederum zu schwerwiegenden Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Aneurysmen, PAVK führen. Chronischer Bluthochdruck kann sogar zu Erblindung (wenn die Blutgefäße der Netzhaut beschädigt werden) oder zu vaskulärer Demenz (wenn die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt wird) führen.

Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck (Hypertonie) verursacht Herz-Kreislauf-Probleme. Chronischer Bluthochdruck begünstigt die Bildung von Ablagerungen und Verengungen in den Gefäßwänden (Arteriosklerose), was wiederum schwerwiegende Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Aneurysmen oder periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) nach sich ziehen kann. Chronischer Bluthochdruck kann sogar zu Schäden an den Blutgefäßen der Netzhaut führen, was im schlimmsten Fall zur Erblindung führt, oder die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen, wodurch das Risiko für vaskuläre Demenz steigt.

Ursachen von Bluthochdruck

– unausgewogene Ernährung

– Bewegungsmangel

– Übergewicht

– Stress

– übermäßiger Konsum von Nikotin, Koffein und Alkohol

– genetische Faktoren

Oft können bereits Gewichtsreduktion, eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und eine allgemeine Anpassung des Lebensstils den Blutdruck nachhaltig senken.

Chronische Hypertonie ist klinisch relevanter als chronische Hypotonie.

Symptome, die auf eine Hypertonie hinweisen können:

Schwindel, Herzklopfen / Herzstolpern, Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Leistungsminderung, Morgendlicher Kopfschmerz, Atemnot bei Anstrengung, häufiges Nasenbluten, vorübergehende Sehstörungen, Gesichtsrötung, (PatientInnen sind jedoch oft beschwerdefrei)

Im fortgeschrittenen Stadium kann die Hypertonie zu Komplikationen/Folgeschäden führen:

- Arteriosklerose

- Schlaganfall

- Schäden am ZNS (z.B. Hirnblutung)

- Veränderungen der Netzhaut des Auges

Hypertonie kann eine dringende Behandlung erfordern, insbesondere wenn es sich um sehr hohe Werte oder eine hypertensive Krise (Bluthochdruckkrise ab 220 systolischer Wert) handelt.

Abweichungen der Blutdruck-Normwerte

Schon ab einem systolischen Wert von 180 kann es zu schwerwiegenden Folgen wie Hirnblutungen kommen.

Bluthochdruckkrise:

ab 220 systolischer Wert.

⚠️🚑 ERSTE HILFE MAßNAHME NOTWENDIG! Welche Notfallmaßnahmen setzt du bei einer Bluthochdruckkrise? 🚑⚠️

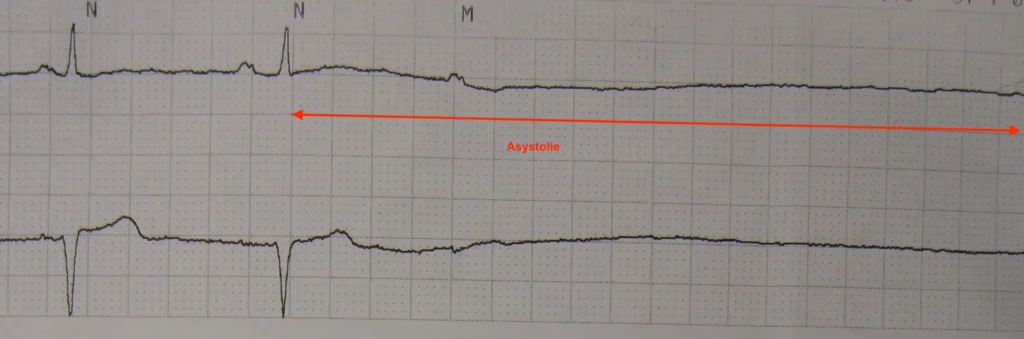

Herzstillstand: Asystolie

Asystolie bezeichnet einen Herzstillstand – führt zu Kreislaufstillstand. Führt innerhalb weniger Minuten zum Tod.

Bluthochdruckkrise: Interventionen

Bei einer Bluthochdruckkrise (hypertensiven Krise) entscheiden schnell gesetzte Maßnahmen darüber, ob schwere Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder akutes Nierenversagen verhindert werden können.

Bei einer Bluthochdruckkrise (ab 220 systolischer Wert) akut! Medizinischer Notfall!

1. Notruf (leitendem Dienst Bescheid geben)

2. Oberkörperhochlagerung

3. beengende Kleidung öffnen

Dem Patienten wird ein blutdrucksenkendes Medikament gegeben (lt. Anordnung), danach Vitalzeichen überwachen.

Angina pectoris Anfall: Interventionen

Definition:

= verengte Arterie (anders als beim Herzinfarkt, bei der die Arterie vollständig verschlossen ist).

Schnell gesetzte Maßnahmen entscheiden maßgeblich darüber, ob der Patient mit Angina pectoris Anfall einen Herzinfarkt erleidet.

Symptome: plötzlich auftretender Brustschmerz, erschwerte Atmung, Übelkeit, Erbrechen und starkes Angstgefühl

Ursache:

verminderte Durchblutung des Herzens (durch Verengung der einer Arterie)

Maßnahmen:

1. Notruf (leitendem Dienst Bescheid geben)

2. Oberkörperhochlagerung

3. ev. Notarzt rufen

Nach ärztlicher Anordnung wird ein Nitroglyzerin-Spray und ggf. Sauerstoff verabreicht und ein EKG veranlasst (alles nach Anweisung).

WICHTIG! Indikationen der RR-Messung

Blutdruck wird gemessen bei: Komm9a

• allen Neuaufnahmen

• Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• mit Schwankungen der Blutdruckwerte

• nach Operationen

• nach Traumen

• bei Patienten, die Medikamente einnehmen, welche das Herz-Kreislaufsystem beeinflussen (z.B. Betablocker)

• vor der Mobilisation

🪢 🧩💡Erinnerungsknoten: Welche Medikamente beeinflussen das Herz-Kreislaufsystem?💡🧩 🪢

Blutdruck messen: Regeln, die eingehalten werden müssen

• Die Durchführung der Messung soll immer unter den gleichen Bedingungen erfolgen. Komm10a

• Bei der Erstmessung Blutdruck an beiden Seiten messen, bei einer Differenz von mehr als 10 mmHg Arzt informieren – bei Gefäßanomalien können die Werte erheblich voneinander abweichen – im weiteren am Arm mit dem höheren Wert messen

• 30 Minuten vor der Messung keine Anstrengung für den Patienten

• Messung immer in gleicher Position

• Stör- /Umgebungsgeräusche ausschalten

• Beengende Kleidungsstücke entfernen

• Arm in Herzhöhe positionieren

WICHTIG: Blutdruck nicht messen an einem Arm mit Gefäßzugängen, Lähmungen (z.B. nach Schlaganfall), Shunt, wenn auf derselben Seite die Brust amputiert wurde und bei einem Lymphödem

Fehlerquellen bei der Blutdruckmessung

• Luft zu rasch abgelassen

• Manschette ungenügend aufgepumpt

• Kleidung am Oberarm nicht entfernt

• Manschettenbreite nicht passend zum Armdurchmesser

• Manschette zu locker angelegt

• Lagerung des Arms nicht auf Herzhöhe

• störende Umgebungsgeräusche

• Messung über die Kleidung

• nochmaliges Hochpumpen während der Messung (am anderen Arm messen!)

• zu starkes Aufdrücken des Stethoskops

Blutdruck messen: Die Korotkowtöne

Definition:

= Töne, die bei einer Blutdruckmessung den Beginn der Systole (erster hörbarer Ton) und das Ende der Diastole (letzter hörbarer Ton) markieren.

Die Arterie, an der der Blutdruck gemessen wird

Arterien, an denen gemessen wird:

Arteria brachialis (Oberarm), ist eine periphere Arterie (weiter vom Herzen entfernte Arterie). Standardarterie für nicht-invasive Blutdruckmessung.

Andere Arterien, an denen der Blutdruck gemessen werden kann

Der Blutdruck wird ausschließlich an den Arterien gemessen. Nur Arterien haben eine hohe pulsierende Druckwelle, die durch die Kompressionsphase entsteht. In den Venen kann der Blutdruck nicht gemessen werden, da er sehr viel niedriger als in den Arterien ist (nur etwa 5–10 mmHg in großen Venen). Der Druckunterschied zwischen Systole und Diastole ist in den Venen kaum vorhanden, sodass sich keine klaren Messwerte ergeben würden.

• A. radialis (Speichenarterie: häufig verwendet für die invasive Blutdruckmessung in der Intensivmedizin.

• A. ulnaris (Ellenarterie): Alternative zur A. radialis, wenn diese nicht gut zugänglich ist.

• A. poplitea (Kniekehlenarterie): Blutdruckmessung an den Beinen, z. B. bei pAVK-Diagnostik oder wenn eine Messung an den Armen nicht möglich ist.

• A. dorsalis pedis (Fußrückenarterie) & A. tibialis posterior (hintere Schienbeinarterie): Werden zur Bestimmung des Knöchel-Arm-Index (ABI) bei Verdacht auf PAVK genutzt.

• Aorta (Hauptschlagader): Direktmessung über invasive Katheterverfahren in der Intensivmedizin oder bei herzchirurgischen Eingriffen.

Die genannten Arterien werden auch zur Pulsmessung im Rahmen der PAVK-Diagnostik verwendet.

Viel Glück bei der Prüfung! 🍀

Beitragsbild: pixabay, @frolicsomepl

Bild: by –Hank Diskussion – Transferred from de.wikipedia to Commons by Shizhao using CommonsHelper., CC BY-SA 2.0 de, wikimedia commons